簡介

任職

沈振黃 (),名耀中,字振黃,嘉興人。世居嘉興城內南大街。父沈阜升,同盟會會員,早年追隨孫中山參加辛亥革命,後任海軍艦長。振黃幼年在嘉興東柵鎮讀國小。1927—1929年,在上海中法學堂就讀,1930年離開該校,考入上海中法工學院,攻讀鐵路工程專業。課餘從事美術創作,投稿於上海開明書店出版的《中學生》雜誌。九一八事變後輟學,由《中學生》雜誌編輯宋雲彬引薦,入新中國書店工作。1933年去開明書店擔任書刊插圖和裝幀設計工作,以木刻畫作為書籍封面裝幀,成為我國現代木刻先驅之一。

社會活動

浙江

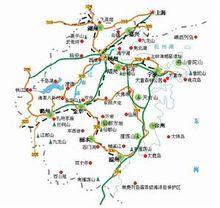

浙江1934年,魯迅等在上海倡導新興木刻運動,振黃與魯迅通信聯繫,得到魯迅的熱情支持和指導。1936年魯迅去世後,振黃拍攝了許多魯迅遺容和治喪的照片,發表在報刊上。擅長漫畫,1935年在鄒韜奮主編的《生活》周刊編輯部工作時,每周在刊物上發表一幅揭露日本帝國主義的漫畫,投身於抗日救亡運動。期間,又與國際問題專家金仲華合作,在《世界知識》半月刊上繪製《國際政治形勢圖解》,後金仲華將這些作品結集成《國際政治形勢地圖集》,由生活書店出版。抗日戰爭爆發後,經夏衍推薦,參加中共長江局直接組織和領導下的政治文化工作隊——戰地服務隊,由郭沫若介紹這支隊伍去當時守衛在淞滬南線的國民黨第八集團總司令張發奎處活動。該隊由周恩來指派錢亦石任隊長,振黃擔任宣傳科美術股長,奔赴江、浙、贛、粵、桂前線,進行抗日宣傳鼓動,組織民眾抗日。在這時期,振黃繪刻油印畫報,創作了大量抗日宣傳畫和木刻畫,並親自書寫大批標語,激發民眾的抗日熱情。其中發表在《救亡漫畫》上的連環漫畫《全國抗戰畫報》(12幅),描繪了日本侵略中國及中國軍民多方面的抗戰事跡,影響甚大。1939年秋,在廣東曲江縣加入中國共產黨,屬中共南方局領導的特別支部。年末,國民黨頑固派發動了抗日戰爭期間的第一次反共高潮,戰地服務隊被迫撤離前線,退到後方。1940年初,隨隊從廣西武鳴、上林等地撤退至柳州。在柳州為當地學校、團體的音樂會、歌詠會、巡迴演出隊寫海報、畫廣告、設計舞台布景,積極宣傳抗日。1941年創作出的10多幅大型抗日救國宣傳畫被送到蘇聯各大城市巡迴展出,博得蘇聯人民高度評價。1942年在給親友的信中說,將隨胡志明去越南幫助訓練一批越南遊擊隊,並表示決心完成黨交給的這一國際主義光榮任務。1944年11月,日本侵占桂林、柳州等地,國民黨政府軍隊敗退。振黃受中共南方局特別支部的指派,負責柳黔公路一線的活動,護送撤離的文化界人士。11月25日,日軍逼進柳州,振黃奉命回重慶向中共黨組織匯報工作,從六寨帶著妻兒等最後一批撤離人員乘汽車去獨山。途中遇難民搭車,讓出座位,自己坐在頂上。汽車馳至老甲河,兩車相遇讓道時,不幸從車頂摔下,腦部迸裂,於26日犧牲,年僅32歲。夏衍在《懶尋舊夢錄》中回憶說:振黃是“長期隱蔽在張發奎軍中,歷盡艱險,終於在日本進占桂林後,受命來重慶與我聯繫時犧牲的,他真可以說是一個無名英雄。當我後來看到他的夫人帶了3個孩子回到重慶的時候,我這個很少流淚的人終於也禁不住流了眼淚”。

1945年4月1日,在中共重慶工作委員會(原南方局)文委支持下,重慶文化出版社在夫子池舉行了隆重的沈振黃追悼會,有數百人參加。沈鈞儒主持追悼會並致悼詞;王亞平、徐遲誦悼詩;金仲華報告沈振黃生平和犧牲經過。沈鈞儒送輓聯:“小己生命輕一擲,服務精神足千秋”;郭沫若獻輓聯稱:“民主前途欲明還暗,我兄高義雖死猶生。”柳亞子也作詩致挽。夏衍、葉聖陶、宋雲彬等在重慶《新華日報》上發表哀悼詩文。重慶文化界進步人士柳亞子、沈鈞儒、郭沫若、茅盾、錢昌照、夏衍、邵荃麟等49人,聯名登報發起為沈振黃先生募集子女教育基金的活動。1950年,中共中央華東局決定追認沈振黃為革命烈士,中華人民共和國民政部授予烈士證書。

夫人朱曼其多年茹苦含辛,撫育幼兒,受人尊敬。

沈振黃編著有《世界美術史》(稿佚)。

個人經歷

浙江

沈振黃乳名粹官,原名沈耀中。浙江嘉興人。讀完國小後來上海一所教會中學,課餘學習繪畫、書法、木刻。1930年中學畢業後,入上海中法工學院鐵路工程系攻讀機械專業。開明書店《中學生》徵求封面畫,他應徵,獲第一名。未畢業即由開明書店編輯顧均正介紹入新中國書店工作。1933年,離開新中國書店進開明書店編輯部任書刊插圖和裝幀設計工作。1934年,魯迅在上海提倡新興版畫,他向魯迅請教。除設計書籍封面外,還給《新少年》、《大眾生活》、《新生》等周刊設計各種“題花”。1935年前後,離開開明書店到《生活》周刊編輯部工作,每期發表一幅漫畫,很有影響。在《世界知識》主編金仲華幫助下,繪製政治地圖,金仲華編寫文字,後來編成《國際政治形勢地圖》出書。受到讀者很大歡迎。1935年11月,《大眾生活》創刊,辟了“圖畫的世界”欄,由他用漫畫把半月世界要聞畫在一個圓圈內,又用粗箭頭指向新聞發生的國家和地點,使人一目了然。抗戰爆發後,他參加戰地服務隊,任美術股股長。1938年隨戰地服務隊赴武漢,然後南下廣東惠陽,1940年抵達廣西柳州。每到一處他就爬上梯子在牆壁上畫下抗日漫畫,1939年秋,在廣東曲江參加中國共產黨,成為中共南方局領導下特別支部的一員。1944年6月,桂林文抗隊成立,負責人是田漢、邵荃麟,他是文抗隊成員之一。同年11月,他在護送文化界人士疏散轉移中,因車禍不幸逝世。

革命道路

郭沫若

1930年

沈振黃

沈振黃,沈振黃考入上海中法工學院鐵路工程系,攻讀機械專業。第二年,九一八事變爆發,面對民族危機,國家存亡的緊要關頭,沈振黃在安靜的課堂上坐不住了,未畢業就離開了學校,“天下興亡,匹夫有責”,他要投身革命,尋求報國之機。由於沈振黃自幼愛好繪畫,中學時代已畫就一手好畫,寫就一手好字。1930年上海開明書店創辦《中學生》雜誌,葉聖陶任主編。一次,該雜誌徵求封面畫時,沈振黃應徵並榮獲第一名,還得到一筆獎金,這激發了他創作藝術作品的熱情,經常為《中學生》投稿。1933年,經人推薦,沈振黃到上海開明書店任職。從此,成了一名專職的美編人員。據了解,上個世紀30年代,沈振黃在出版界頗負盛名,是一位活躍的青年美術家,既能創作漫畫,又能裝幀書籍,還能繪製政治地圖,有人稱他是“多才的青年美術家”,他的作品構思和畫技高超,簡潔明快,不落俗套,自成一家,很受讀者歡迎。

全面抗戰爆發

周恩來

周恩來後,沈振黃毅然放棄上海安逸的工作和生活環境,在郭沫若推薦下,參加了由周恩來、郭沫若直接領導的抗日救國“戰地服務隊”和抗敵演劇隊。不久,沈振黃又介紹了我的母親沈耀章(現名沈平)也參加了這個抗戰組織,奔赴各地宣傳抗戰。由於沈振黃的影響,他的胞弟沈耀華(1917年生)也很早參加了革命,任新四軍四師師部作戰參謀,直到長江南渡前夕,病逝於江北軍旅途中。 在戰鬥風雨中成長的沈振黃,思想更成熟、更進步了。1939年,沈振黃在廣東曲江縣加入中共,從此他更是充滿革命熱情。戰地服務隊,生命艱苦,因物價飛漲,經常入不敷出,沈振黃對妻子朱曼琪說:“我窮苦一點兒不要緊,我們要幹下去!”也曾對他的朋友宋雲彬說過這樣的話:“我如果離開了原有的崗位,畫些地圖、出些書,利用我的經驗和社會關係,很可以自己出版、自己發行,賺它一大筆錢。然而我不願意,我情願過著艱苦的生活,乾救亡工作要乾到底。”沈振黃的一個詩人朋友王亞平曾寫詩讚頌:“振黃,你莊嚴的畫板上,沒有畫一幅糊塗畫,去騙人的金錢;那方正的畫板上,畫著戰士的鋼盔、刺刀;畫著老百姓為保衛家鄉,結成武裝的行列。”當演劇隊在各地演出時,沈振黃常忙前跑後,幫助畫海報、寫廣告、設計舞台布景。總之,只要有利於抗日救亡的事,他都不顧個人的一切,奮力支持。沈振黃中學時代的好友、後來成為《人民日報》著名記者的子岡回憶,抗戰以來,他一直守著他“部隊中的畫家”的崗位,作了一名真實的文化軍人,始終如一地屹立在前方,作政治工作。至死在部隊里當個沒有武器的文化兵。用他手中的畫筆,給民眾樸素的心靈飾色,給他們乾枯的生活澆水。

沈振黃

寫作

當年因經濟條件和環境所限,有的報刊用的是粗糙的土紙,又缺少制銅鋅版的設備。沈振黃的一些作品難以發表,但是他沒有氣餒,畫筆沒有用武之地,就拿起刻刀,木刻刊頭,做書刊裝幀。上個世紀30年代,魯迅曾以“鐵木社”名義出版的一本《木刻紀程》,倡導新興木刻運動。一次,沈振黃在內山書店尋覓到《木刻紀程》一書,非常喜歡,立即以木刻愛好者身份給魯迅先生寫了一封信,希望介紹一些創作方法和木刻作用,以便學習交流。1934年10月24日,魯迅以“鐵木社”名義給沈振黃回信。信中,魯迅熱情誠摯地說:“振黃先生:很感謝你對木刻的關心……先生有志於木刻,是極好的事,但訪木刻家是基礎,也還是素描,至於雕刀、版木,內山書店都有寄售,此外也無非多看外國作品,審察其雕法而已。參考中國舊日的木刻,大約也一定有益。”(此覆信現已收集在《魯迅書集》中。)魯迅先生懇切的解答和藝術上的熱情指點,給了沈振黃很大的鼓舞。之後,魯迅還同沈振黃、黃新波等木刻愛好者一起商討過藝術創作問題,並贈送沈振黃一冊世界著名版畫家柯羅惠支的作品集。因木刻藝術而和魯迅結下友誼,使沈振黃興奮不已,他更加尊敬魯迅,並以魯迅的戰鬥精神激勵自己。兩年後,魯迅先生病逝,沈振黃十分悲痛,立即趕到上海萬國殯儀館,以最崇敬和沉痛的心情,拍攝了多幅魯迅遺容和治喪、出殯的照片,發表在當時上海的進步報刊上。其中的一些照片已成珍貴的歷史資料載入史冊。如今的人們,可能並不知道這些出現在當今畫冊和電視鏡頭中的一些著名照片是沈振黃拍攝的,但是人們永遠記住了那個場面和那段歷史。

1935年底,沈振黃到鄒韜奮主編的《生活》周刊編輯部工作,進一步受到進步文化思想的影響。他用飽滿的熱情、勤奮的態度,每周發表一部漫畫,以辛辣的筆鋒,針砭時弊。在此期間,著名國際問題專家金仲華到生活書店,主編《世界知識》半月刊。聰慧的沈振黃經常可以依照主編的要求,繪製出政治、軍事地圖。圖上把半個月以來發生在世界各地的主要新聞畫成漫畫,用一個圓圈圈起來,再用粗線箭頭指向新聞事件發生的國家或地區,幫助讀者理解形勢。這種表述方式,既形象地告知讀者世界新聞,又讓讀者增進了世界地理常識。由於該雜誌內容豐富,形式活潑,圖文並茂,受到讀者極大歡迎。

不幸逝世

周恩來

意外

1944年11月,日軍占領了桂林、柳州等地。遠在重慶的周恩來十分關心那裡文化界人士的安危,並多次派專人聯繫安排轉移事宜。不久,沈振黃接受中共第十八集團軍特別支部的委派,承擔起護送文化界人士的疏散轉移工作。此時用車較方便,沈振黃組織戰友和難民乘車儘快離開險境。路上他自己掏腰包,替苦難的朋友買大餅、買稀飯。直至25日,日軍逼近柳州,沈振黃和兩位同事湊了一筆錢,包了一輛汽車從六寨護送妻兒等人員到獨山,做最後的撤離。當時這輛車裡擠滿了人,車走到半路,一位老婦人要求搭車,沈振黃把她讓進車廂,自己背上背包,騰出座位,爬上車頂。幾天幾夜未曾睡好覺的沈振黃在車頂上打起瞌睡。當汽車急馳拐彎(與對面來車相撞)時,沈振黃不幸從車頂上掉下來,連瞌睡也沒醒,一聲驚叫也沒有,更致命的是,他背上的行李中有一個搪瓷鐵杯,硌入他的後腦,頓時腦漿、血水一起流出來,車未到獨山,沈振黃就因失血過多,以身殉職,時年僅32歲。沈振黃的遺體在演劇隊里田漢等朋友的幫助下運到獨山,購得一口薄棺,掩埋在山上(公路邊)。當時朱曼琪哭的死去活來,動了胎氣而早產,生下他的第三個孩子。兩個月後,有人到遵義看望朱曼琪,只見兩個月大的嬰兒,頭顱只有成年人的拳頭大小,哭起來有氣無力,聲音像小貓叫,讓人心酸。沈振黃的朋友們說,自1937年“七七”事變,至1944年底沈振黃去世,可以說他用手中的筆,以漫畫、木刻、繪圖和照片,為抗戰服務了8年。

《新華日報》

追悼

不久,沈振黃遇難的噩耗傳到重慶,引起文化出版界的震驚和悲痛,在中共黨組織的支持下,1945年4月1日上午9時,在夫子池為沈振黃舉行了隆重的追悼會,與會者達200餘人。追悼會由沈鈞儒主持並致悼詞,還題輓聯一幅,上書:“振黃先生千古,小己生命輕一擲,服務精神足千秋。”郭沫若也出席了追悼會,並在會前題寫輓聯:“振黃先生千古民主前途欲明還暗,我兄高義雖死猶生”。追悼會後,宋雲彬、夏衍、王亞平、徐遲、馬蹄疾、孫源等在重慶《新華日報》上發表文章,高度評價總結了沈振黃的一生。夏衍在《悼振黃》一文中寫道:“我不想用炫耀的字句來讚揚振黃在繪畫乃至文化方面的成就。他是一個平常的人。他從來不想把自己的位置安置在平常人之上;他死了,盡了一個平常人的責任。他把一個平常人的全心全力傾注到人民的事業裡面了。從他參加社會活動以來,在人生的路途中,他也是一直地‘把自己的座位讓給別人’,而甘心情願地自己爬在既不舒服而又危險的車頂上的。死亡又從我們陣營里奪去了一位心甘情願地為人民服務的青年朋友。人民會記住你們,他們走的路、他們遺下來的崗位,是會有更多的人來繼承的。”