中國水燈

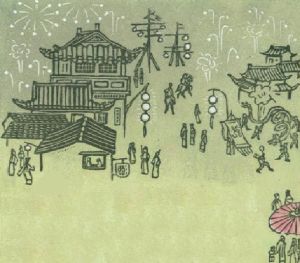

中國彩燈文化、絢麗多姿。異彩紛呈,燭照華夏歷史,輝映神州大地,中國水燈河燈、飄逸雅麗、雋永工巧,流光於滔滔江河,溢彩於涓涓小溪。在中國彩燈大觀園中,河燈水燈

水燈荷花燈

水燈荷花燈我國的河燈,起源於明朝初年。據當時的錢塘進士在《熙朝樂事》中記載:“七月十五日,僧家設孟蘭盆會,放燈西湖及塔上、河中、謂之‘照冥’。”自此,水燈獲得了宗教的情感機制,孟蘭盆會攝取了水燈之心態文化精髓成為慶典的內容,燈文化和佛教文化達到了和諧交融。

我國是個多河的國家,這就為河燈、水燈的流傳,提供了可靠的地理條件。南北東西、地域不同、名稱各異,風俗亦有區別。北方多稱“放河燈”,南方多稱“放水燈”,而南京則俗稱“齋和孤”,江浙一帶更稱為“一點紅”。河燈水燈承載的文化內涵和娛樂功能主要有:寄託對逝者的緬懷思念;實現放燈者的心愿和企求。水燈河燈已成為人們祈福、避邪、消災、祛病的吉祥物。舊時的廣東,還曾把放水燈與求子結合在一起,蘇杭的婦女尚有在放水河的過程中比拼誰放得多,誰做得好的習俗。在我國的周遍國家中,水燈節是泰國的重要名組節慶活動。印度、緬甸、越南等國,亦有民間放河燈、飄水燈的習俗。

泰國水燈

傳說

水燈,請把寄語給河神

泰國水燈

泰國水燈傳說當年乾烹(Kamphaeng)國王掌管暹羅第一王朝速古台(Sukhothai)時,覺得年年風調雨順並不是理所當然的,對水神MaeKongka又敬畏又感激,總覺得必須大事慶祝一番,才能一表內心對水神的謝意。

後來有個名叫Nophamas的女子,她對這個節日的後來慶祝儀式起著更大的影響。她也為了答謝水神的大恩大德,於是以中南半島上最古老的婆羅門形式,製造一個酷似荷花的水燈,並在水燈內插了焚香、蠟燭,還加一些米飯,撒一點米酒、錢幣,然後放到河面上去,供奉水神。

據說Nophamas還向當時的國王解釋,遠在印度的Nammada河畔,當地的國王是用這樣的水燈來敬祀佛主在沙灘上留下的腳印,何不也用同樣的方法來向水神獻上敬意。

國王贊成,於是就規定每年陰曆十二月,雨季快要結束,水漲船高時,選個花好月圓的夜晚,全國攜老帶幼,一起到河畔,觀看國王為大家點燃第一盞水燈下水禮的盛況。

因為陰曆與陽曆有差異,據泰國旅遊局的資料,今年1999年清邁的水燈節(Loi Krathong)定在陽曆11月22日。

泰語Loi是浮的意思,Krathong是水燈,水燈節這個傳統節日,就這樣隨著河水一飄七百多年。

祭祀作用

在清邁賓(Ping)河的橋上,11月的黃昏常會下點小雨刮颳風。但怎么也濕不了從四方八面來參加盛會的遊客的熱誠,同時也驅趕不了當地人熾熱、虔誠的心。

泰國水燈

泰國水燈入夜,橋上、路上車貼車,人貼人,人與車蠕動得比蝸牛還慢。道路兩旁臨時拼湊搭建的攤位,一個緊接一個,稱得上是心手相連了。

從美食炸魚丸,到“紅牛”飲料,還有新加坡的“老虎”啤酒,濟濟一堂,非常熱鬧。當然全場最暢銷的非水燈莫屬。民間的水燈售價非常大眾化,河邊攤位上賣的叫價卻偏高了。

賓河的岸邊以粗竹乾搭起一座平台,伸出河面,讓有心人容易接觸河神。晚上八點人潮最旺。泰國人做事向來不馬虎,祭祀儀式更不用說。男女老幼換套乾淨整齊的衣服,尤其是婦女,緊身的泰式傳統服飾,婀娜多姿,雙膝跪拜在水神面前,手捧燃燭的水燈,讓焚香裊裊從身邊飄過,心中祈求的是平安、健康,還是白馬王子?只有自己最清楚。

許願後,雙手輕輕把水燈放在水面,又唯恐不小心把燭光弄熄,滅了心愿,婦女們送走水燈時,連呼吸都要加倍小心。

一盞盞水燈就這樣隨著上千萬個心愿,閃閃爍爍,與河面上皎潔月光的倒影,還有若隱若現的星星,統統一起在河面上微波蕩漾開來。

也許最踏實的還是在河中浮沉的小頑童,完全不理會七百多年前老祖宗的故事,爭先恐後等待水燈剛下水,就“噗通”跳下水。與其說他們在水中協助水燈飄浮得更遠,不如說他們早就瞄準水燈內的銀盾,也不管岸邊人的心靈是否還在與水神交流,三兩下手腳,水燈就不見了。

燃放孔明燈

看熱鬧的人一點都不閒著,高射炮、火箭炮、雙響血滴子,不必辨別方向,橋上橋下一起上演。不習慣介入戰火的最好是撐把傘比較妥當。根據當地報章上報導,這個節目爆竹引

泰國人釋放水燈歡度水燈節

泰國人釋放水燈歡度水燈節孔明燈是以竹片紙糊成的白色燈籠,高約兩公尺,直徑約半公尺,燈籠底部開口的部分以鐵絲架支撐,支架中間點燃蠟燭或浸濕的油布,以熱氣球上升的原理讓它徐徐向黑暗的天空飄去。

要孔明燈升空不容易,必須小心翼翼,看著風向行事,往往一不留神,燈籠還沒升空就在地上化成一團火球,此時最高興的當然是看熱鬧的小孩。

大家相信孔明燈會把一整年的晦氣、厄運帶到九霄雲外。飄上天空的孔明燈萬一不幸被風吹落人家的屋前,他們相信彼此來臨的一年都沒好日子過。

為了表示更大的虔誠,有些人在燃放孔明燈之前,還請僧侶來念頌經文,敲敲小鑼小鼓。

花車遊行

花車遊行,也為節目生色不少。遊行隊伍從市中心一路游到河畔, 橋頭的轉彎處地方寬暢,自然成為花車隊伍的表演中心。十六七歲的小妮子畫起妝來穿上傳統泰國民族服飾,手持花傘邊走邊舞,個個幾乎都是最上鏡的泰國小姐,隨時都可走上國際舞台。人人都說清邁出美女,千真萬確。

泰國水燈節

節日起源

泰國“水燈節”(Loy Krathong Festival),據說最早就是從素可泰王朝開始的。相傳很久以前,暹羅有一個體弱多病的公主,在菩提樹下遇到佛祖釋迦牟尼。佛祖對她說,如果

泰國人釋放水燈歡度水燈節

泰國人釋放水燈歡度水燈節又有一說是,大約在700年前,素可泰有一個奇女子,名字叫著“諾帕瑪”(Naang Noparmart)。她喜歡用芭蕉葉製造一種蓮花形狀的燈,然後插上蠟燭、香和其他飾物,放入河裡,藉此向佛祖釋迦牟尼膜拜。這件事後來讓國王知道了,不僅大大獎賞諾帕瑪一番,還下令子民每年都要放水燈一次,祈求今後一年事事順利。從此之後,每年佛歷十二月(通常是陽曆11月)的月圓之日,便定為泰國的水燈節。

慶祝活動

泰國慶祝水燈節最熱鬧隆重的地方,就是水燈發源地素可泰王朝的古都--素可泰城,古城中有座古寺,坐落於湖中間的小島上,市民和遊客在節日中,聚集於此,漂放水燈。

當日,慶祝活動首先是進行水燈設計和水燈小姐選美比賽,同時還有身著盛裝的象隊,馬隊以及花車隊伍遊行,讓人感到彷佛又回到了古老的素可泰年代,因為素可泰城是富有歷史意義的古都,是一個山明水秀,物產豐富的著名古城。

同時泰北的清邁也另有一番風趣,清早,善男信女手捧美味的飯菜、水果和鮮花,擁向寺廟施僧拜佛,僧人們忙著接受施賜、講經。入夜,家家戶戶的室內和門外,佛寺的院中和

泰國人釋放水燈歡度水燈節

泰國人釋放水燈歡度水燈節曼谷市府一些大酒店,凡是依水或自己花園內有小湖小渠,甚或大廳內有噴水的大小水池等等,都成為放水燈,繼承美好傳統風俗的上佳場所,不僅吸引了眾多泰國各民眾或全家去大酒店內邊享用晚餐邊放水燈來寄上各人的祝願,也給國外的遊客帶來了新奇美好的泰國特色,一齊參加放水燈,而留下了難忘的一夜。

由於放水燈的製作材料,以前採用一種價廉的"保麗龍"和一些塑膠材料,由於這些材料長久不會腐爛,而造成了環境的污染,為在歡慶水燈節的同時保持環境的整潔,曼谷市府大力提昌採用蕉葉,石蓮等植物做的材料製作水燈,這樣隨著時間,材料將會腐爛而不使河渠潮面遭受污染堵塞,讓大家在放水燈而能得願以償的同時也能同時保持住環境的整潔和清淨。所幸隨著人們環保意識的提高,都能比較自覺地用植物性材料來製作水燈,近年情況已有了很大改善。

一年一度泰國水燈節,遍及全國各地,旖旎多姿,充滿羅曼蒂克氣氛,民眾歡歡樂樂的渡過這一佳節。入晚為水燈節的良辰美景,民眾紛紛至各河港施放水燈,大小江河燈光點點。青年男女情意綿綿,女的祈禱著能得如意郎君,男的則期望獲得秀慧伴侶。而一般民眾,則向皇天后土及水神答謝一年來賜予食用水源,並對丟進江河污穢物而表示悔過,祈能赦免罪衍,過著康寧幸福生活。

事實上,在水燈節期間,不僅素可泰歷史古城內有精彩的表演,古城外的大街小巷,早在一周前已見水燈處處。小店都播放耳熟能詳的水燈節情歌,攤位出售拜神用的蓮花和蠟燭,生意滔滔。節日當晚,人人齊集歷史公園,先在大草地享受一頓豐富的泰式傳統美食,炸魚餅、烤蕃薯、乾魚鬆、辣豆和青菜,全部盛在一個大盤子裡,中間點燃一根蠟燭,很有氣氛。

公園林蔭大道的兩旁,擠滿了小吃攤,最出名的是“竹筒飯”,裡面塞滿紅豆和糯米,入口味道清香,教人百吃不厭。水燈節慶典是在歷史公園最具規模的瑪哈泰寺(Wat Mahathat)前的護城河舉行。只見穿著傳統泰式服裝的少女,人人手上拿著水燈,載歌載舞,然後把水燈放入護城河裡。 各式各樣的水燈,飄浮在池塘中,水波粼粼,倒影古剎佛像,充滿詩情畫意,也再現了700年前古城放水燈的盛況。慶典上還有一個“水燈節美後“的選美大會。參賽的佳麗,穿著傳統服飾,逐一接受司儀提問,然後捧著水燈,繞場一周,讓觀眾近距離看清楚她們的臉孔。 慶典高潮是一場聲光表演。故事講述700年前,南甘杏大帝統一暹羅,後來國家戰禍連年,戰士被迫出征,後方的愛侶,只好在家放水燈默默祝禱,祈求愛人平安歸來…… 這場精彩的聲光秀,氣勢磅礴,單看現場的音響和燈光,就已值回票價。再說,上百名舞蹈員齊集台上,大跳大唱,最後還大放煙花和孔明燈,難怪場內觀眾頻頻拍手叫好。

製作

在這個傳統節日裡,白天走在清邁的大街小巷,不難發現勤勞的泰國婦女,就在自己的家門口,或是店鋪門前,聚精會神,製造漂亮的水燈。

刻西瓜花,製作水燈

刻西瓜花,製作水燈水燈的材料以香蕉乾和香蕉葉為主。婦女們以熟練的手法,一刀就把香蕉樹幹橫切成圓塊狀,每塊大約三英寸厚。這圓莖塊就是水燈的底部,水燈能夠飄浮,全靠圓莖塊內充滿空氣與疏鬆的結構。

接下來是燈身的部分,婦女們天生巧手,她們把新鮮的香蕉葉片,或翻或卷或切或割,並以小枝條圍繞香蕉圓塊來固定。各種款式的水燈,不到一隻香的功夫就擺了出來。

泰國人是一個很有創意的民族,幾乎任何一種自然材料,一落入他們手中,就能創造出各種巧妙的藝術品,例如樹皮製成的書箋,小辣椒糊成的髮夾,還有這小水燈,叫人愛不釋手。水燈看似簡單,它包含著祖先的辛勞,祖先的情懷,還有那握在手中的香蕉葉淡淡的幽香,不是翻翻書本就能體會得到。

在這個傳統節日裡,白天走在清邁的大街小巷,不難發現勤勞的泰國婦女,就在自己的家門口,或是店鋪門前,聚精會神,製造漂亮的水燈。

水燈的材料以香蕉乾和香蕉葉為主。婦女們以熟練的手法,一刀就把香蕉樹幹橫切成圓塊狀,每塊大約三英寸厚。這圓莖塊就是水燈的底部,水燈能夠飄浮,全靠圓莖塊內充滿空氣與疏鬆的結構。

接下來是燈身的部分,婦女們天生巧手,她們把新鮮的香蕉葉片,或翻或卷或切或割,並以小枝條圍繞香蕉圓塊來固定。各種款式的水燈,不到一隻香的功夫就擺了出來。

泰國人是一個很有創意的民族,幾乎任何一種自然材料,一落入他們手中,就能創造出各種巧妙的藝術品,例如樹皮製成的書箋,小辣椒糊成的髮夾,還有這小水燈,叫人愛不釋手。

水燈看似簡單,它包含著祖先的辛勞,祖先的情懷,還有那握在手中的香蕉葉淡淡的幽香,不是翻翻書本就能體會得到。

中國海燈節

海燈寄託了漁民們對好年景的企盼。

中國海燈節

中國海燈節農曆正月十三。每年這一天,旅順龍王塘鎮的漁民們都歡聚在海邊,張燈結彩,載歌載舞。入夜時分,漁民們按照慣例,舉行了隆重的放海燈儀式。絢麗的焰火,精緻的海燈,把天空和海面映照得絢麗多姿。

寧波市漁港石浦有個民間節日——放海燈。海燈又稱水燈,農曆7月15日放海燈是流傳於我縣沿海漁村的一項民俗文化活動,石浦港東門尤為盛行。

農曆7月15日,俗稱“鬼”節,據說一年之中只有這一天,“鬼”才 能自由自在,無拘無束地出來活動。不少偏僻地地方現在還有在“鬼”節祭祀的風俗。祭祀的形式大同小異,無非是擺桌菜,上香點蠟燭燒紙錢,嘴裡念叨上幾句祝願先人的話,完了全家美美地吃上一頓。這風俗道了海港確演化出了新的內容。沿海漁民為了讓死於海事的親人(即海鬼)盡情歡娛和享用,便家家戶戶紮起各色海燈。

傳說,農曆七月是地獄鬼門洞開的日子,這些日子裡,鬼可以四處遊蕩,更可以"探親訪友"。要是鍾馗在這些日子撞見了小鬼們,也只好放過一馬了,因為這是法定的鬼的節假日。不過,現在百姓心裡早就明白,這一天的"天"與昨天和後天的"天"沒有什麼差別,圖的只是一種內心的安慰,一種鬧猛的氣氛。這裡一些漁村的百姓,當日曆一翻到七月初,便各顯神通,開始扎制各式彩燈,抓住良機來體現自己的聰明才智和高超的手藝。

海燈有的用絹做,但大多是用紙。有蝦燈、魚燈、蛤蜊燈、蟹燈、荷花燈、海星燈、六角燈、八角燈、寶蓮燈,以及各種和諧的幾何形狀的燈,沒有固定模式。只要做得漂亮,什麼色彩、形狀都可以,但海生生物形狀的燈是必須有的。

燈載著做燈人和漁家的希望與祝願,順著潮流飄向只有它自己清楚的地方。當海燈漸漸遠去,人們也漸漸散了。散去的人掛著一臉的開心和滿腦子的愉悅,披著星光踏著月色往回走。

各地習俗

揭西縣習俗

揭西縣五經富鎮,民間流傳著一种放水燈的風俗。風俗始於清代康熙年間,至今已有300多年的歷史了。五經富人放水燈無規定時間。舊時鄉民修孤骨,或有錢人死了,七日喪後放

揭西縣放水燈的風俗

揭西縣放水燈的風俗舉五經富1942年一次放水燈為例。五經富鍋廠村,一位105歲的汪氏老太婆逝世。在龍江河上游、龍頸口的馬腰潭舉行放水燈儀式。子民們請來僧人,在潭畔開闊處擺開道場,僧人念經畢,子民們托著水燈,列隊下水至膝蓋處。將燈放下水去慢慢推出。讓水燈隨波逐流而去,祈求大慈大悲佛祖為小民消災消難,逢凶化吉。祖宗升天,蔭佑兒孫。同時,放出白鴿幾十隻。鑼鼓、大銃、爆竹齊鳴。霎時,各色水燈滿溪浮動,兩岸觀看的人活躍起來,特別是青年男女,紛紛下水撈“燈”,“燈”與“丁”同音,他們都希望,添丁生貴子。此時,歡笑聲,擊水聲混在一起,天上白鴿飛翔,江邊、水裡萬頭攢動。做父母的,做妻子的,都希望自己人撈得一個“丁”,此情此景可熱鬧極了。

放水燈有個神話故事。據說是來源於印度婆羅門教。從前有一對白色的烏鴉,築巢於喜馬拉雅大雪山近河的大樹上,一天雄鴉外出覓食,迷失歸途而不知去向,留在巢中的雌鴉正在孵著生下的五個蛋。不料刮來一陣狂風,把孵蛋的雌鴉吹落樹下,當風停後,雌鴉折回原地,盤鏇再三,不見巢和蛋,於是極度傷心,日夜為五個蛋悲號,結果悲戚而死。迨後,已轉世為大梵天王-----印度國人視其為造物主。至於五個鴉蛋呢?被母雞、母水獺、母牛、母鹿、母獅子各銜去一個後孵化,誕生的都非鴉而是人。此後,各成為婆羅門的至尊。他們各自長大成人後均要求出家為僧,在大雪山中隱居潛形。一天他們相遇於路上,寒暄後,獲悉均屬失去父母者,於是各自祈禱,以見生身父母為最大願望。禱畢,大梵天王遂化身白鴉出現在五僧人跟前,陳述一切經過,並告訴他們:如果它們想見生身慈親時,可在每年12月月圓之夜,用紗線連結蕉葉製成蓮花碗型,中間插上香、點上燭,放入河中,便可漂流到你想見的慈親那裡去了。於是放水燈就成了當地的風俗。自佛教傳入我國後,這種風俗也漸漸在我國流傳開來。

解放後,隨著人們思想覺悟的提高,這种放水燈的陋俗也隨之結束了。

洞頭百島習俗

我國一些地方在農曆七月十五,即傳統的“中元節”有放流水燈祭親人的習俗。而在百島洞頭,過去放流水燈的時間卻是在農曆的七月二十九,其用意也與祭親大相脛庭。

洞頭百島放水燈的風俗

洞頭百島放水燈的風俗農曆七月二十九,是傳說中地藏王(鬼王)的誕辰日,也是所謂的“鬼門關”即將關閉,所有外出的“鬼魂”都必須返回陰曹的最後時限。為保村岙四境平安,漁民們便在當夜將供品擺在村口灘頭進行“布施”,焚燒印有衣褲圖案的冥紙,放流點亮的水燈,讓那些“孤魂野鬼”與水燈一起,順著潮流漂到遠洋外海。

洞頭放流水燈的習俗是從閩南傳入的,已有二三百年歷史。水燈的製作和使用方法很簡便:把彩色的油光紙裁為7cm×10cm大小,折糊成小碗(閩南語叫“甌”)形狀;用菜油浸透的毛邊紙捻搓成上尖下大形似錐狀的燈芯,貼上在小碗當中;然後把小碗依次排列在一塊塊薄木板上。入夜退潮時分,點燃燈芯,放木板下水,水燈趁著潮流漂出海口,漸漸遠去。放流時,燈多,人更多,過去有的地方還搞祭禱,場面頗為壯觀。

上世紀五六十年代,因破除迷信,摒棄陋習,漁民們不再於七月二十九放水燈了。不過,農曆七月正是洞頭洋海蜇生產季節,有的地方便把水燈改叫海蜇燈,選風微浪靜時在港口漂放。以後,隨著海蜇資源的衰退,這種活動也漸趨式微了。

90年代以後,洞頭縣文化部門致力于海島特色文化建設,發掘、揚棄海島傳統習俗。為繁榮漁村文化,把水燈作為漁村文娛活動———大型漁村燈會的一個項目加以重新包裝,並賦予它嶄新的含義。活動時間改在每年的元宵節,當晚舉辦的海島民俗燈會表演中,龍燈、魚燈、馬燈、空明燈、水燈各顯神通。在碼頭海灘,岸上龍燈魚燈馬燈穿梭騰躍;天上空明燈乘風冉冉升起;海上水燈成片成簇漂浮。紅的、黃的、白的……各色水燈在亮光下熠熠生輝,匯成彩色的燈之海洋。鑼鼓聲鞭炮聲伴和著男女老少的歡笑聲,沸騰了整個漁村。置身其間,令人讚嘆海島民俗文化的絢麗多彩。浙江電視台曾專程上島,拍錄了燈會的專題片。

水燈的使用方法也改進了,不再排列在木板上,而是置放在竹篩子裡,用時只要把竹篩在水上一捺,海水從篩孔湧上,順流把水燈帶走,更加便捷了。

水燈,從驅鬼保平安到祈祝海產豐收,直到演變成為如今賞心悅目歡度良宵的文娛活動項目,見證著海島漁村的社會發展和文明進步,也從一個側面反映了海島人民精神生活水平的提高。

漳州薌城瀛洲習俗

薌城瀛洲社放水燈是一種獨特民間習俗和傳統文化。七年一度放水燈年。其歷史由來和活動情況尚少人知曉。建國後做齋醮和收孤髏活動由於封建色彩較濃未再舉行,而放水燈卻 6000盞待放的水燈,

6000盞待放的水燈,放水燈等活動的由來,相傳清乾隆年間,漳州薌城南廂瀛洲社,有一馮姓,忘其名,因其操撿豬屎為生,人呼其“豬屎馮”。清乾隆四十一年五月洪水成災,瀛洲瀕溪房屋沖毀,居民被溺死和飄去甚多。豬屎馮全家罹難惟其倖存。因之家徒四壁、形單影隻,無以為業,不得已以撿拾豬屎為生。某年六月十八日,為佛祖生日。豬屎馮斷炊挨飢,為求一飽,到廟中求龜,適逢年會首杉行老闆趙某在場,因嫌其貧,有求無還,抓住紅龜不給,爭奪中豬屎馮奪去紅龜少一足,幸社中憐其家貧,相勸趙老闆讓其取去。他自知理虧,乃在佛祖面前默念三腳龜一足他日還三千。

一日,他在南橋邊撿豬屎,偶聽橋上有人說要請一位船上伙長(即是正駕駛),他誤為伙伕頭,乃近前自薦他能當伙長。那人一聽不勝歡喜,二話不說,就請他廈門上船,他上駕駛室看到“羅庚”,感到稀奇,目不轉睛一直在看,船長以為他內行人,才重視“羅庚”。船開航到“望加錫”,到一處忽風勢驟變,副駕駛急發問,他剛取塊餅入口,乃信口回答:“吃餅”,因“餅”與“丙”同音。副駕駛急將羅庚盤轉向丙方,船於是逃過風險。船再次遇到風勢驟變,副手又急問,那時盤中餅已吃完,他正在吃餅碎屑,又隨口回說“吃餅屑”,因漳州屑音讀作戊,副手又當做丙戊方向處理,又避過二次風險。當船到一處海峽時,忽颳起風暴,副手一時緊張大聲呼叫,恰巧他正打瞌睡,驟然猛醒,手指摔向椅背,一時疼痛,又隨口應聲“大痛”,副手聽為“拋錠”,這一會風暴迅猛,好在及時拋錠,船才安然無恙,有三商船沒有及時“拋錠”沉沒于海。事後船長特向他嘉獎。到達“望加錫”後,船中貨物上岸,船上員工亦上岸閒逛。他感到人地兩疏,言語不通,索性不上岸,呆在船中,乃上甲板上涼風,忽見遠處沙灘上有一長塊烏木,向前一觀,覺得烏木上粘著沙泥,他用水澆洗,竟然油光閃閃,推之沉重,覺得新奇,乃將其弄上甲板。一日當地某富商前來洽商貨運之事,見到那塊烏木,非常驚奇,他識得此烏木是名叫落水沉香的稀世之品,百年難得一見,聞知是他的,乃與論價。他一時難以回答,只是搖頭,那富商以為他嫌價少,把價提到五千兩。有水手向他傳話他如醉方醒的答允。過了三天,船開航往廈門,這會一路順風到達廈門,他自知這次陰差陽錯逃過望加錫這一關,是觀音佛祖的保佑,乃藉故辭去伙長。回漳後他不露聲色仍舊破衣淡飯,有人問他只說受僱當水手,到望加錫,因不習慣船上生活,故回家重操舊業。

一日他偶然碰見趙老闆,他故作傲慢之態,激起趙老闆的不滿,諷刺他說“牛牽到北京也是牛,這個人任你怎樣也是窮命!”他針鋒相對地說“你不要狗眼看人低,說不定我會比

瀛洲亭寺已做好四千多盞水燈

瀛洲亭寺已做好四千多盞水燈豬屎馮當上杉行老闆後,就向瀛洲佛祖廟當事人提出,他要佛祖生日還三腳龜三千,並擇日做五天齋醮和舉行“收孤髏”、“放水燈”等善舉,以遂他立下的誓願,因此瀛洲社就沿傳下來。

五天齋醮是七年一次,時間定在農曆七月間,日期向佛祖問杯決定。目的是超度無主亡魂和祈求全鎮人民平安。漳州南溪年年洪水為災,死人甚多。開醮前,先在各甲角頭豎燈篙,燈篙下面是杉木,上接一枝留有竹葉的竹篙,竹與木連線處,斜接一枝竹篙,吊五盞平安燈,亦名招魂燈,可以上下隨時添油。祭台築在廟前,台上排設佛壇,請和尚誦經禮佛,按序做開焰口,放亡山,念經水懺梁王懺等。第二天“收孤髏”,第三天“放水燈”,最後一天齋醮要設孤即是散發亡餐,如今此項活動已經不再舉行了。

“收孤髏”做五天醮第二天,要舉行“收孤髏”活動,由當年會首組織“收孤髏”隊伍,出行郊區巡視,隊伍前頭二人打死人鼓,後面會首都會均穿白長衫或青長衫。跟著後面是挑金斗,執火鉗多人,如果遇見路邊死屍要用棺木收殮抬著隨行,並要一人披麻戴孝,手執哭喪杖當孝子,此人為僱請或有人自願的。隊伍要在城郊巡一周,不論是死人死狗死豬,凡是動物碎肉殘骨,蛇蟲一樣收入金斗。然後把金斗埋在南山倒馬那裡的孤髏窟,這習俗建國後與五天齋醮一樣廢止。

放水燈,齋醮第三天,當晚放水燈。水燈由信眾送來或統一由廟代制,陶盆整齊,花樣一色更是美觀,四隻水燈頭是木製船形燈。當晚由供奉佛祖神像的大船領頭,水燈隨後,到特定地點牛母石。燈船分開兩邊,大船橫擱在中央,過去要和尚誦經禮拜,現在由當事人問杯決定。放燈先放四隻水燈頭,然後兩邊燈船各一人負責放燈,但是順著水勢調節燈船距離。四隻水燈頭飄到新橋就截回留作下次再用,水燈過橋後可任人截取。

建國後瀛洲放水燈一直沿襲七年一次,1998年放水燈如期舉行,燈數三千多盞。曾轟動全城,這晚防洪堤、新舊橋上和沿江岸邊均站滿人群。三千盞水燈,如點點星光閃閃在蔚藍的水上,如一條燦爛的燈龍蜿蜒地向東流去。

水燈詩歌

《越調·小桃紅》江岸水燈 盍西村

《越調·小桃紅》江岸水燈 盍西村萬家燈火鬧春橋,十里光相照。

舞鳳翔鸞勢絕妙,可憐宵,波間湧出蓬萊島。

香菸亂飄,笙歌喧鬧,飛上玉樓腰。

賞析

詠元宵節水上燈船,在眾多描繪元宵熱鬧的作品中,其選材新穎,寫法也別具一格。

作者介紹盍(he2)西村:生平不詳。盱眙(今屬江蘇省)人。元·鍾嗣成《錄鬼簿》未載其名, 而有盍志學,或以為系一人。明·朱權《太和正音譜》評其詞“如清風爽簌”。

戀別山燈憶水燈,山光水焰百千層。

謝公留賞山公喚,知入笙歌阿那朋。