解釋

水庫效應

水庫效應水庫是由人工改建或修建水工建築物而形成的、具有一定容積和一定用途(目標)的水量交換緩慢的水體。水庫與湖泊有許多相似之處。水庫既是一個自然綜合體,又是一個經濟綜合體。它具有多方面的功能,例如調節河川徑流、防洪、供水、灌溉、發電、漁業、航運、木材浮運、旅遊、改善環境等,具有重要的社會、經濟和生態意義。

研究簡況

1965年,在英國倫敦和加納的阿克拉召開的國際討論會,首次討論了水庫對環境的影響。1971年在美國羅克韋爾城召開的第二次國際水庫討論會,以及1973和1976年舉行的第11和第12屆國際大壩討論會,對推動水庫水文效應的研究起了重要作用,會後彙編的文集具有一定的影響。

對水文地理影響

水庫效應

水庫效應水庫水文效應首先表現在對水文地理條件,即水象網的影響。水庫興建後,湖泊率與水網密度普遍增大,庫區原有森林、耕地、草場、沼澤、村落、道路等發生淹沒和浸沒,水體水文地理特性漸次由河流型向湖泊-河流型和湖泊型轉變。同時,地區內淡水貯量明顯增多。在乾旱地區尤為突出,水庫實際上成為唯一的常年性淡水水體。其次是河流天然水文過程發生急劇變化。水庫建成後,河川水文情勢變化十分複雜。大體可以把水庫影響的區域分為3個部分:。

庫區

庫區的水文過程和水量平衡特性與天然湖泊近似,回水楔以上仍具有天然河流特性。庫區水文情勢主要取決於大壩造成的壅水,並表現為水位顯著上升,形成廣闊的水面;其次還取決於由開發目標所決定的各種調節形式及運行制度。庫區水位隨泄放水量而發生周期性變化。水庫所在河流的徑流情勢發生時程再分配,這種變化取決於水庫的調節程度。水庫一般多具有多年、年、季及月、日等調節方式,水庫的調節程度(調節係數)愈高,水位變化愈緩和;反之,則變化急劇。庫區由於水面遼闊,蒸發量有明顯增加趨勢,庫區降雨、滲漏、氣候、水動力學、熱力學等因素也都有不同程度的變化。

下游影響區

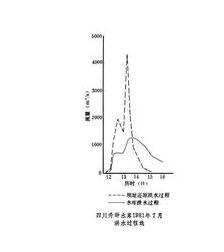

下游影響區是受水庫影響較劇烈的地區。水庫下游的水文過程主要取決於水庫的調節程度、開發目標和運行方式,世界上沒有無調節作用的水庫。由於水庫的調節作用,下遊河谷的水位及流量變化基本上受人工控制,原有天然河道水流特性大部分喪失,而成為半人工河流。洪水期間,水庫削減洪峰,滯蓄洪水總量的作用非常顯著。如果把受調節後的下游水文過程還原,則可看出,還原前後的水文過程反映了兩種截然不同的情勢,前者屬人工情勢,後者為天然情勢(見圖[四川升鍾水庫1981年7月洪水過程線])。正是這種特性,使水庫具有防洪功能。水庫對河流洪水僅具有滯蓄作用,主要是進行時程再分配,洪水進入水庫後,洪水波展平,流速變小,洪峰削減,洪水被滯蓄在水庫中,通過水庫調節後再陸續泄放到下遊河道中。

引水區和受水區

此外,水庫泥沙運動同河流有很大差異。一般來說,進入水庫的泥沙有90~95%將淤積在水庫中,使水庫水下地形發生變化。水庫泥沙的異重流現象對水庫運行具有重要影響。水庫下游由於來沙量驟減,河床侵蝕-沉積平衡發生明顯變化,多數水庫下游沖刷和侵蝕活動加劇,河岸和河底趨於不穩定狀態。入海河流,由於河流上興建水庫,常常造成入海泥沙量減少,可引起三角洲和海岸線後退。引水區和受水區水文條件的變化,主要取決於引水量、引水距離及引水方式。規模較大的引水,對引水沿線及受水區水文條件將產生較強烈的影響。

負面效應

水庫效應

水庫效應1.對水資源利用的負面效應

可持續發展戰略要求人類按照“公平原則”共享有限的水資源,保證流域上下游、乾支流的不同區域都能獲得平等發展的權利。儘管許多小型水庫在農村灌溉、供水等方面發揮了重要作用,但在水資源合理、高效利用方面的負面效應也不容忽視。

中國水資源具有明顯的有限性和短缺性。小型水庫的大量興建,常使水資源開發利用的力度超過了環境容量的允許範圍,造成了區域間水資源利用“不平等”的負面效應。流域是整體性極強、關聯度很高的區域,水資源等自然要素聯繫密切,上下游、乾支流各地區間相互制約,相互影響。如上中游築壩修庫後過量取水,就有可能危及下游的灌溉,乃至工業和城鎮生活用水。一些區域利用小水庫取水的地利之便,浪費水資源;另一些區域則可能處於河道乾涸、嚴重缺水的困境中。這樣的例子已屢見不鮮。許多地方興建的小型水庫,難以實現水資源的科學合理調配,往往會加劇流域水資源的動態失衡。

同時還必須指出,小型水庫的大量無效蒸發也極大地浪費了有限的水資源。眾所周知,水面蒸發要大於陸面蒸發,在乾旱、半乾旱地區蒸發量的差值更大。此外,小型水庫一般水深較淺,淹沒面積相對較大。在英國,327座最小水庫的庫容相當於最大的科伊赫水庫庫容,但其淹沒面積則為其3.5倍;南非422座最小水庫的庫容相當於卡里埃普水庫的庫容,總淹沒面積是後者的2.22倍。這說明,在同等條件下,小型水庫的水資源損失量往往會大於大中型水庫。我國陝北地區的調查表明,許多小型水庫長年蓄水不足,淺薄一層蓄水難以灌地、養殖,而蒸發與滲漏損失卻很大,可達年徑流量的50%~70%。

2.對生態環境的負面效應

可持續發展戰略要求人類在開發利用水資源、建設水利工程的同時,必須維繫良好的生態環境系統。大壩的建設把自然的、相互聯繫的河流系統分割為部分人工、部分自然控制的系統,破壞了水流的自然流態,從而對流域的生態環境系統產生或大或小的負面影響。這主要表現在:大壩阻斷河流,淹沒了上游土地,也改變了下遊河道的自然徑流規律,變更了這一區域生態系統的物質基礎,影響了生物多樣性;水流進入庫區,流速變緩,導致庫中的水溫分層和庫底含氧水平下降,影響了魚類和水生生物的生長;大壩改變了河流中的泥沙輸移規律,增大了庫中泥沙沉積,減少了對下遊河道及河口地區的泥沙及營養物質的輸運,對水生物及其棲息地產生不利影響;大壩還阻斷了魚和其他水生生物的遷移路徑,特別對洄游魚類的繁殖產生了極大的危害。

河道自身也是需要用水維持的,一定的“河道內用水”,能保持河槽的相對穩定。在我國許多水資源嚴重短缺的地區,水庫攔蓄影響了河道行水,以至不能滿足河槽相對穩定的最低水量要求,造成下遊河道萎縮,降低了行洪能力。 此外,攔河築壩的人類活動改變了河流的水動力特性,影響了河流中污染物的遷移、擴散和轉化,從而導致納污能力的降低。在某種程度上,流動的河流改善水質的能力並不亞於污水處理廠。污染物在水體中的運動不是一般意義的稀釋,它受物理、化學和生物作用,可以自然減少、消失或無害化。因此,充分利用河流的自淨能力,是改善水環境、降低污染程度的重要措施。過度的人工攔蓄,造成北方河流無水斷流,南方河流有水不動,嚴重破壞了河流的自淨能力。如淮河流域1000多km的河道上,有大小閘壩4000多座,大小水庫5000餘座,非汛期河道中水難以流動,水體自淨能力極低。

河流的生態環境系統是動力學的。只有河道中流動的水體才能維繫良好的水環境質量和生物多樣性。因此,水流運動調控能力較差的小型水庫對生態環境的負面影響,必須引起高度重視。

3.對防洪安全的負面效應

可持續發展的戰略要求人類與自然和諧相處,不能以人為建造的水利工程危及人類自身的安全。影響防洪安全的諸多因素當中,最為嚴重的是病險水庫。水庫的潰決具有突發性和災難性,後果十分嚴重。與國家投資興建的大中型水庫相比,我國大量的小型水庫設計標準偏低,施工質量較差,加之工程管理與運行維護經驗不足、經費欠缺,隨著工程逐漸老化,安全隱患日益增多。據統計,中國現有病險小型水庫總數達4.2萬餘座,平均病險比例高達53.3%。其中,部分小型水庫已做除險加固,但仍難以完全脫險;另有2.7萬餘座小型水庫亟待除險加固,對我國的防洪安全造成極大威脅。每到汛期,小型水庫出險、潰壩事故時有發生。據1954~2001年的統計資料,我國垮壩失事的各類水庫中,小型水庫占垮壩總數的99.3%。由此可見,小型水庫對防洪安全的負面效應十分突出。

中國小型水庫在防洪安全方面存在的主要問題有:防洪標準低,泄洪能力不足,一些水庫甚至無泄洪設施,極易造成漫頂破壞。施工填築等隱患,使大量小型水庫的土壩壩體及壩肩滲流嚴重,危及壩體穩定。設計不合理,壩體體型單薄,壩坡過陡,不能滿足抗震穩定的要求。缺乏安全監測設施,預警預報系統不健全,一旦發生險情難以及時處置。管理機構不健全,安全責任不明確,運行管理和工程維護經費不足,技術管理人員缺乏等。所有這些問題的產生,都與多年來形成的期望“以較少投入就能從小型水庫中獲取很大農業產出回報”的思想觀念有關。

小型水庫的防洪調洪效益是十分有限的。據調查,中國小型水庫的溢洪道一般不設閘門控制,包括中型水庫也有很多未設閘門調控。再加上設計標準不高,防洪庫容有限,汛期小型水庫的防洪作用難以發揮。此外,淤積造成有效庫容逐年減少,也極大影響了小型水庫的防洪效益。據統計,我國華北、西北地區的漫壩失事率遠高於其他地區,主要是水土流失侵占防洪庫容所致。隨著中國經濟社會的發展,許多小型水庫下游風險區人口、經濟等都比當年建庫時有較大幅度的增長,一旦潰壩,所造成的社會、經濟和環境損失不可估量。在所有的這些損失中,人員傷亡的負面影響最為嚴重。因此,設法降低水利工程潛在風險對公眾生命威脅是最重要的。從這一角度分析,小型水庫在防洪安全方面負面效應是不可低估的。

克服負面效應的對策

小型水庫

小型水庫小型水庫的建設和運行對社會、經濟和環境產生的負面影響,正逐漸被人們所認識。為了克服這些負面影響,必須認真地研究相應的對策。如:水行政主管部門嚴格控制新建小型水庫的立項,在規劃設計階段嚴格審查其可能帶來的負面影響;對已建小型水庫採取一些必要的補救措施,包括病險水庫的除險加固,合理的水資源調度調控以及節水、環保配套措施的制訂、落實等。

水庫是人類直接控制、開發河流的最普遍形式,必然要歷經規劃、建設、管理、運行和最終廢棄(或拆除)的全過程。因此,水庫被拆除的問題是不可迴避的,它是河流科學研究和管理政策的一個基本方面。就中國的情況而言,隨著工程的老化、負面效應的凸現,逐步拆除一些經濟效益差、安全沒有保證、生態環境影響惡劣的小型水庫,應是必然趨勢。小型水庫的某些負面效應往往難以採取補救措施解決,拆除應是合理有效的解決辦法。對具體的小型水庫做出拆除的抉擇可能是困難的,因為它會妨礙一些人或地方社區從小水庫供水、灌溉中得到的好處。因此,水行政主管部門必須從全局的高度出發,統籌兼顧,給予決策指導。

為了更科學地做出拆除某些小型水庫的決策,可以考慮採用運籌學的理論,以最佳化決策的模式進行分析。通過建立目標程式,進行技術經濟論證,考察“保留”或“拆除”某一具體小型水庫的必要性和合理性。在這一決策模式中,可以選擇經濟指標作為主要目標,同時必須考慮防洪安全、生態環境等方面的約束條件。就中國的小型水庫來說,大多數目標單一,以農業灌溉、供水為主,經濟效益不佳,難以通過自身的經營活動獲得維持正常運行所必需的經費。許多小型水庫經營性資產比例過大,資產沉積嚴重,經營十分困難。特別是隨著建庫時間的增長,出現了一些新的情況:

當初興建水庫時的某些需求,如防洪、灌溉等,通過其他途徑已能獲得滿足。因此,這些小型水庫已無進一步開發利用價值,其社會和經濟效益不能發揮。某些小型水庫泥沙淤積嚴重,防洪庫容和興利庫容都大為減少,有的滲漏嚴重,難以採用經濟合理的補救措施。這些都影響了小型水庫繼續保留的價值。隨著水庫的老化,或遭遇洪水、地震等自然災害,工程的除險加固和維修費用大大增加,以致超過水庫“保留”所能產生的社會經濟效益。在大多數情況下,小型水庫拆除的經費要少於除險加固的經費,而且能省去此後的維護和監測費用。據美國的經驗,大壩拆除的費用往往只是安全修復的1/2~1/5。一些小型水庫即便投入巨資進行安全修復也只能做到暫時脫險,不久又會出現新的病險。綜合這些因素,全面考察小型水庫的各種效益,將有利於在“保留”或“拆除”問題上做出選擇。此外,還有兩個約束條件在進行決策時應予考慮:

①防洪安全必須得到保證。隨著一些小型水庫下游地區的經濟發展和人口增長,其設防標準需要提高。特別是從增強風險意識、注重人的生命安全形度出發,對難以滿足防洪允許風險標準的小型水庫,必須給出合理可行的措施。②生態環境影響必須給予重視。小型水庫對生態環境的負面效應難以用經濟指標定量考察,但拆除大壩所產生的生態環境效益則是顯著的,包括恢復了更多的自然狀態水流、溫度和泥沙輸移條件。恢復了的河流自然狀態,將促進生物種群的恢復,提供各種水生物在河流中遷移的條件;同時也促進河流自淨能力的增加,提高河流系統的納污能力。

研究解決的問題

水庫效應

水庫效應中國在建設小型水庫及評估其影響方面,已積累了較多經驗,但在拆除小型水庫並評估其後果方面的經驗相對較少。這裡還有一些問題亟待深入研究解決。與新建水庫類似,拆除一座水庫也同樣需要進行規劃決策和工程設計兩方面的工作。

1.規劃決策

為了使具體的小型水庫拆除決策建立在科學的基礎上,必須綜合考察經濟、社會和環境等方面的影響。這一過程應該是系統的,也是開放的。

首先應該明確目的和宗旨,明確決策的基礎和任務。要考慮個案具體情況,確定擬拆除水庫的主要問題,要廣泛收集必要的背景材料和相關信息,如水庫的運行現狀、運用效益、安全評估、環境影響等;要對“保留”和“拆除”水庫的後果分別進行評估,考慮“短期”“中期”和“長期”的影響,需給出系列、可測度的指標;採用系統工程的方法,進行最終的規劃決策。

在這些程式中,關鍵是資料收集和可能後果的評估。這裡有許多問題需要解決,如可測指標的選擇、定量,能考慮現在與未來的綜合評估體系的建立等。

2.工程設計

具體如何拆除大壩,使得拆壩帶來的負面效應最小,也是值得深入研究的問題。在大壩拆除過程中,水庫中泥沙向下游的泄放,可能危及野生生物和生態環境。據美國的經驗,並不是所有大壩的拆除都是成功的,這主要涉及壩後泥沙處理問題。

因此,為了拆除一座小型水庫,泥沙的處理等具體工程問題就需要精心設計。通常,泥沙問題的處理可有3種方法,即河流沖蝕、機械挖除、固置原處。其中,河流沖蝕所需經費最少,但可能在一段時間內產生較大的生態環境影響,機械挖除所需經費較多,但相對影響較少

對其他地理因素影響

水庫建成後對庫區及周圍地區的地質地貌(特別是誘發地震)、氣候、地下水、土壤、生物及生態系統、社會經濟、文化、衛生防疫等多種自然和經濟要素都會產生不同程度的影響,廣義的水文效應應當包括對上述諸方面的影響。