簡介

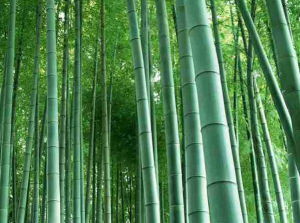

毛竹又稱楠竹。毛竹生長快、成材早、產量高、用途廣。造林五到十年後,就可年年砍伐利用。一株毛竹從出筍到成竹只需兩個月左右的時間,當年即可砍作造紙原料。若作竹材原料,也只需三至六年的加固生長就可砍伐利用。毛竹鞭根發達,縱橫交錯,栽植在江堤、湖岸有固土防治作用。竹林四季常青,挺撥秀麗,是綠化祖國的優良樹種。

範圍

本規程規定了毛竹速生豐產林建設的竹苗培育、立地選擇、造林、撫育管理、病蟲害防治等技術要求和規範。

本規程適應於在江西省、湖北省建設速生豐產林建設時使用,其他地區也可參照執行。

竹苗培育

2.1 採種

採種宜選擇10年生以上、立地條件較好且屬正常開花結實的竹林進行採種。毛竹種子在9-10月成熟採收,常用殺蟲粉拌種保存,以防蟲蛀食。

2.2 苗圃地選擇

苗圃地可選擇在土嶺的山坡地,或丘陵地育苗,以生荒地、疏鬆地和肥沃的沙土壤為最好。

2.3 整地做床

苗圃地要精耕細作,揀淨草根石塊後,便可起畦,畦面寬1米,高度15-20厘米,長度可按實際地形確定。每畝施足複合肥100公斤作基肥。

2.4 播種季節

秋播最好,也可春播,春播時間應在3月底以前完成。

2.5 催芽

播種前先用清水沖洗去拌種藥粉,用濕細沙拌種進行催芽處理,每天要翻動灑水一次。待種子開始露白時篩去沙子即可播種。

2.6 播種

播種方法應採用點播,株行距一般為25cm X 25cm,每穴均勻點8-10粒種子後細土覆蓋,以不見種子為度。

2.7 圃地管理

採取培育2-3年生竹苗為目的進行鋪地管理。

蓋一層薄茅草淋一次透水,並注意預防鼠害。竹苗出土後要及時揭去蓋草並可開始除草,天旱時要淋水,施肥宜用較稀的人糞水,每月施肥一至二次。為了使竹苗分布均勻,提高竹苗產苗量,可利用陰雨天氣把過密的竹苗帶上移植在缺苗的地穴中,每穴1-2株(叢)。竹苗出士後50天便開始分櫱、一般在6—7月後,高度在30—40厘米之間形成小竹叢。

用一年生的竹苗分成單株,再移植到苗圃中,按株行距25cm X 25cm ,經過一年的培育施肥、生長又可分櫱成叢,和上述點播種子長成一年生幼苗大致一樣,以後照樣一年分植一次,可成為長期性的苗圃。

2.8 竹苗標準

一級苗胸徑4.0-5.0cm,健壯鞭芽數6個以上,留枝數7-9盤,枝下高小於2.0m;二級苗胸徑3.0-4.0cm,健壯鞭芽數5-6個,留枝數5-7盤,枝下高小於2.5m.。竹苗要求生長健壯、分枝較低、枝葉繁茂、竹節正常、無病蟲害。

移竹造林

3.1 立地條件

毛竹是多年生常綠樹種。根集中稠密竹稈生長快,生長量大。因此,要求溫暖濕潤的氣候條件,年平均溫度15-20℃,年降水量為1200-1800毫米。對土壤的要求也高於一般樹種,既需要充裕的水濕條件,又不耐積水淹浸。板岩、頁岩、花崗岩、砂岩等母岩發育的中、厚層肥沃酸性的紅壤、黃紅壤、黃壤上分布多,生長良好。在土質粘重而乾燥的網紋紅壤及林地積水、地下水位過高的地方則生長不良。在造林地選擇上應選擇背風向南的山谷、山麓、山腰地帶;土壤深度在50厘米以上;肥沃、濕潤、排水和透氣性良好的酸性砂質土或砂質壤土的地方。

3.2 造林整地

通過整地可以創造適合毛竹成活和新竹成長的環境條件。整地工作應在造林前的秋、冬季進行,包括清理林地、開墾和挖掘栽植穴等三個工序。

3.2.1 林地清理

全墾整地是將造林地內的雜草、灌木全部砍除、清理後,全面深翻25-30厘米,將表土翻入底層,且除去土中的大石塊和粗樹兜、樹根等,再定表土翻入底層,且除去土中的大石塊和粗樹兜,樹根等,再定點挖栽植穴。

3.2.2 挖穴

3.2.2.1打穴方法

坡度不大的造林地採用全墾整地,坡度較大(15-20度)的造林地採用水平帶整地,在坡度25度以上陡坡的造林地則採用塊狀整地。在坡地上挖穴時,應注意穴的長邊與等高線平行。帶狀整地即整地帶與等高線平行,頻寬帶距視坡度緩陡及栽植密度而定,一般為3米左右。整地帶上先劈除雜草灌木,後沿帶開墾,翻土深度40厘米左右,再在已翻土的帶上按造林密度和株行距挖穴。塊狀整地是根據造林密度和株行距確定栽植點,清除各栽植點周圍2米左右的雜草灌木,按栽植點挖穴。無論那整地方式,都須在挖栽植穴前確定好造林密度和株行距離。

3.2.2.2 打穴規格

毛竹移竹造林每畝密度20-35株;株行距可用5×6米或4×5米;栽植穴的規格穴是長1.5米,寬0.8米,深0.5米左右。

3.2.3 施基肥

在林地栽植穴之間挖1m長施肥溝,每溝施複合肥500克,復土密封。

3.3造林季節

毛竹造林的良好季節是冬季和早春。

3.4造林方法

造林方法有移竹造林、移鞭造林、截稈移兜造林、實生苗造林和鞭節育苗造林等。其中,移竹造林法在生產中套用最廣,我公司營造毛竹速生豐產林選擇的造林方法為移竹造林。移竹造林首先應選好母竹。母竹以竹齡2-3年生、胸徑3-6厘米、生長健壯、分枝較低、枝葉繁茂、竹節正常、無病蟲害的林中竹為宜。挖母竹前應作好標記,使之在竹林中分布均衡。挖掘時,由先應判斷好竹鞭的走向,再細心扒開土找到生鞭。向母竹引伸過來的鞭稱來鞭,留30-40厘米截斷;延伸出去的鞭稱去鞭,留70-80厘米截斷,然後沿鞭兩側逐漸挖掘。挖取時要多帶宿土,做到不傷鞭根,不傷筍芽,不傷“螺絲釘”,不傷母竹。挖出後,留5-7盤枝,砍去竹尾。母竹運輸的路途和時間越短越好。遠距離運輸必須用稻草或蒲包包紮,保護好鞭芽和“螺絲釘”,並隨時澆水保濕。栽植時先在穴底墊上表土10-15厘米,然後解去母竹綑紮物,輕輕將母竹放入穴中,使鞭根舒展,下部與土密接,再填土、踏實。填土深度要比母竹原入土深度高3-5厘米,填土成饅狀形,以防積水爛鞭。填土踏實時,要防止損傷鞭根和筍芽。栽後澆足“定兜水”。

撫育管理

4.1護筍養竹

護筍養竹是提高竹林密度、增加竹林產量的關鍵措施。

4.1.1 嚴禁挖鞭筍

竹鞭的幼嫩梢頭稱為鞭筍。夏秋季節,毛竹竹鞭生長旺盛,如挖鞭筍,不僅直接妨礙新鞭蔓延,而且使來年筆筍少,成竹質量差。

4.1.2 謹慎挖冬筍

冬筍是春筍的前身,是毛竹生長發育的一個階段。用材竹林培育中,若濫挖冬筍,就會直接影響來年的春筍和新竹的產量。便因受氣候、營養等因素限制,會有一部分冬筍不能出土而死亡,故在“冬至”前挖掘淺鞭冬筍,既可促進春筍生長發育,又可增加竹林收益。用材竹林挖掘冬筍中,必須要在護筍的前提下,科學謹慎的挖取。挖掘冬筍的方法是在大年毛竹林內選枝葉濃密、葉色深綠的竹株,沿去鞭的方向找到泥塊隆起、龜裂或腳感鬆軟的部位,小心開穴挖取。掘取後必須覆土填平。可在覆土前放入少量腐熟的餅肥,但需防止肥料與竹鞭直接接觸。

4.1.3 精心管春筍

“清明”至“立夏”(四、五月份),是毛竹春筍出土的初期和盛期,要加強管護。嚴禁挖掘健壯春筍,特別對換葉的小年竹林內的春筍更應加強留養及管護,以免竹林出現明顯的大小年,影響竹林總產量,使竹林年年保持穩產。對那些病蟲筍、路中筍,小筍和歪筍等應適時疏除。盛期筍成竹率高,質量好,應少疏多留;後期筍則應多疏少留;初春零星露頭筍應一律挖除。竹筍出土的末期,竹林中常出現不能成竹的筍稱為“退筍”。“退筍”亦應及時挖掘,既可增加收益,又可防止竹林林養分消耗。識別退筍的特徵是:筍生長緩慢,筍梢鬆散、無光澤,籜乾縮,籜毛枯萎,早晨籜葉與無“露水”。此外,還要在春筍期的竹林內嚴禁放牧,防治筍期中的病蟲害。

4.2 修山

修山就是砍除竹林內的雜草灌木散布於林地,使其腐爛為有機肥料。修山每年進行1-2次,時間是7-9月,只進行一次的時間最好在7月初。

4.3 墾復

懇復就是深挖,在每年的秋冬委進行。20度坡以下的平緩竹林地進行全面墾復,墾復深度20-25厘米;20-30度坡的竹林地可採用隔年隔帶的等高帶墾復,頻寬及間距皆為3米左右;35度以上的陡坡竹林地,可每年淺鋤一次,隔年深挖一次。結合墾復深挖要清除竹林地內的大石頭,挖掘竹林地內的樹兜、竹兜及老竹鞭。同時,墾復深挖要注意不傷竹鞭及筍芽。

4.4竹林施肥

施用化肥應以氮、磷肥為主的複合肥,每畝可施複合肥15公斤。如果進行伐樁施肥,則先打通竹兜內竹節,每伐樁兜內施入尿素或碳酸氫銨0.25-0.5公斤,再復土密封。另外,竹林施用有機肥對竹林生長尤為重要,施肥量每年每畝可施有機肥50-100公斤或餅肥150-200公斤或塘泥100-200擔。有機肥在秋冬結合墾復挖溝或挖穴埋入土內。

4.5適時鉤梢

在風大、冰凍雪壓嚴重的地方,可採取適當鉤梢的辦法防止風倒稈破。鉤梢一般不能超過竹冠總長度的1/3,留枝不得少於15盤。鉤梢在冰凍年的10-12月進行。對冰凍雪壓不嚴重或每畝立竹密度不足的竹林,則不必進行鉤梢。

4.6合理採伐

合理採伐包括正確確定採伐年齡、採伐季節、採伐方法、採伐強度及採伐後的立竹密度。

4.6.1採伐年齡

毛竹林為異齡林,只能採用齡級擇伐方式。擇伐年齡應以1-5年生蓄養、6-7年生填空抽砍、8-9年生除個別填空外,全部砍伐利用的原則進行。為了正確掌握每株立竹的年齡,可在每年新竹成竹後,用油墨在竹稈上標明年份。

4.6.2採伐季節

採伐季節應在冬季低溫乾燥、竹子生理活動減弱、竹材力學性能好、不易蟲蛀的季節進行。

4.6.3採伐方法

採伐方法應在伐前根據竹齡、竹株分布,竹子生長狀況及病蟲害為害等情況,按砍老留幼、砍密留疏、砍小留大、砍弱留強的原則先標明應伐竹株,然後再採用齊地伐倒的方法進行。大小年明顯的毛竹株,最好每兩年伐一次,即在大年的冬季進行;花年竹林可在每年冬季除按上述原則選擇應伐竹株外,還應選擇竹吸發黃,來年即將換葉的小年竹株砍伐,切忌砍竹葉濃綠的孕筍竹株。

4.6.4採伐強度及採伐後的立竹密度

毛竹用材林的竹林密度以保持每畝200-250株為好。其年齡組成最好是1年生、2-3年生、4-5年生竹各占25%左右,其餘6-9年生筆占25%左右。

4.7低產林改造

為了擴大毛竹林面積,挖掘現有竹林的生產潛力,提高竹林的經濟效益,除新造竹林外,可在現有竹林中選擇一部分低產竹林改造成豐產林。改造對象應是坡度平緩,土層厚度50厘米以上,土壤肥沃濕潤,排水良好,每畝現有立竹100-140株的毛竹林。改造技術參照上述培育技術實施。先期其關鍵措施是護筍養竹、嚴控採伐量,可適當保留8-9年生竹,促使立竹儘快恢復到每畝200-250株的竹林密度。

4.8防止竹林開花結實

毛竹林內的竹株開花結實後,竹株光禿無葉,竹稈枯黃死亡,所連的竹鞭發黑腐爛、失去萌發力。故毛竹林應晝控制和抑制竹株開花結實。對尚未開花的竹林,應在水肥、撫育、防病蟲等措施上加強管理,以推遲竹的竹林,應在水肥、撫育、防病蟲等措施上加強管理,以推遲竹林衰老成,抑制開花結實。當竹林出現個別開花筆株時,應及時砍掉開花竹株,挖出老鞭竹兜,進行全面鬆土,增施人糞尿,或硫酸銨,或尿素,仍可推遲或抑制竹林開花。當竹林出現成片開花竹株時,應全部砍去開花經竹株,每2-3年進行輪換帶狀或塊狀鬆土,挖掉老鞭竹兜,增施氮肥,敷蓋青草,覆培客土,保留護養新發不開花的小竹子。這樣,經過2-3輪,即5-6年可使全林復壯更新。

主要病蟲害防治

5.1 毛竹枯梢病

5.1.1毛竹枯梢病是我國毛竹產區的一種危險性病害,被列入國內檢疫對象。

該病危害為當年新竹的嫩枝和側枝。7月上旬在主梢或枝條的某一節叉處首先出現棕紅色小斑點,並擴大成舌狀或梭形有淡褐色病斑,後顏色逐漸變成深褐色。隨著病斑的擴展,病部以上的枝葉開始萎蔫,葉逐步變黃、縱卷,直至枯萎脫落,枝梢枯死、且不再萌生新葉,形成枯枝、枯梢。發病嚴重的竹林,前期竹冠赤色,遠看似火燒狀;後期竹冠灰白色。受害毛竹造成枯枝、枯梢或整株枯死後,竹材質量降低,且影響發筍,一般發病3-4年後可使成片筆林趨於毀滅,給竹林生產帶來嚴重損失。病原菌的傳播途徑是借風吹和雨水濺散作近距離傳播;帶病母竹、竹材、竹梢的調運是該病遠距傳播的主要途徑

5.1.2防治方法

5.1.2.1清除並燒毀病枯枝(株),嚴禁從疫區和疫情發生區調出帶有該病原的竹苗、母竹等移植到新區。對病區的竹材及製品採用甲基托布津70%可濕性粉劑1000倍液仔細地噴酒或禁止調運竹材出境。

5.1.2.2對病區竹林於5月下旬至6月中旬幼竹展枝放葉期噴灑50%多菌靈可濕性粉劑1000倍,每隔10天噴1次,連噴2-3次;或用50%苯來特可濕性粉劑1000倍用同樣的方法噴灑新竹。

5.2黃脊竹蝗

5.2.1又名蝗蟲、蚱蜢、螞蚱。5-6月以跳蝻、成蟲取食竹葉,為竹林的主要害蟲。大發生時,竹林被害如同火燒,立竹成光稈。新竹竹葉被吃光一交後即會枯死,壯竹竹葉一次被吃光後新發葉片變黃、生長勢弱、發筍量大減,第二次被害後即死亡。死竹莖中積水,纖維變壞,生林也趨衰敗。竹蝗一年發生1代。以卵產於背北向陽、雜草稀少、土質較疏鬆的山腰或山窩斜坡上,深約4厘米左右。產卵處常見黑色圓形蓋狀物,這是尋找卵塊的最好標誌。

5.2.2防治方法

5.2.2.1挖卵塊。生蝗產卵地易識別,可挖掘消滅。

5.2.2.2幼蝻未上大竹、群集在小竹及禾本科雜草上時,及時噴酒2.5%敵百蟲粉劑或2.5%溴氰菊脂超低容量噴霧,每畝1毫升。

5.2.2.3已上大竹的蝗蝻可用煙劑藥殺。即用2.5%溴氰菊脂每畝6-10克,按藥1份、柴油20-40份比例混合,用噴煙機噴煙;或有741煙劑,用藥量每畝1-2公斤。噴選擇無風的早晨或傍晚進行。

5.2.2.4中國林科院亞林所、我省桃江縣在蝗蝻孵化時或幼蟲即上竹時,採用注射器在離地上的一節或二節筆桿注射300-400倍1059藥液30-40毫升,有效期40天以上,殺死竹蝗、竹青蟲效果顯著。

5.3竹鏤舟蛾

5.3.1又名竹青蟲、竹蠶。以幼蟲暴食竹葉和葉鞘,嚴重時將成片竹林吃成光稈,如竹林一年連續發生二代或三代,被害竹可死亡,來年也不發筍。故竹鏤舟蛾也為竹林主要害蟲。湖南一年發生3-4代。幼蟲全身光滑綠色、頭紅褐色。1、2齡幼蟲受驚有吐絲下垂習性;2齡後的幼蟲受驚即墜地,但幾分釧後又會重新上竹。10月中、下旬至11月上旬、中旬老熟幼蟲下竹於枯枝落葉間吐絲綴葉結繭化腎越冬,翌年4月羽化成成蟲。成蟲飛翔力強、有趨光性,白天靜伏不動、黃昏或晚上10時及黎明前很活躍。卵多產在1、2年生竹上端嫩葉上,成塊狀或散產。

5.3.2防治方法

5.3.2.1燈光殺成蟲。

5.3.2.2利用幼蟲受驚墜地習性,擊落捕殺。

5.3.2.3卵期釋放赤眼蜂,每畝7萬頭。

5.3.2.4用2.5%溴氰菊脂,每畝4-8克,1000-2000倍液進行低量噴霧。

作者:徐傑 2007-8-20