概述

比夫拉戰爭

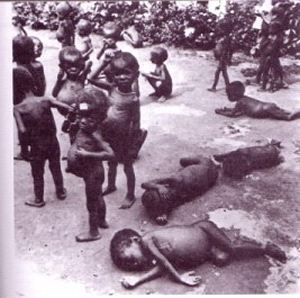

比夫拉戰爭提起戰後局部戰爭,很多人會立即想到朝鮮、中東、阿富汗、馬島,但很少有人會記得奈及利亞東南面一個被稱作“比夫拉”的地方。

從1967年到1970年,這裡爆發了一場空前慘烈的戰爭——奈及利亞內戰,或“比夫拉”之戰,這場戰爭不但造成了200萬-300萬人的死亡和空前的饑饉,而且留下了許多至今尚未消除的後遺症。這場戰爭導致了“醫生無國界”組織的創立和全世界對黑非洲饑荒問題的空前關注,產生了深遠的國際影響。從戰略戰術角度而言,這場戰爭中也有頗多值得總結、借鑑的經驗,值得汲取和反思的教訓,和耐人尋味的細節。不論從哪個角度看,這都是一場不該被世界遺忘的血戰。

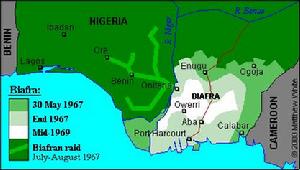

比夫拉戰爭示意圖

奈及利亞 被殖民時代隱患困擾的獨立

從1967年到1970年,這裡爆發了一場空前慘烈的戰爭——奈及利亞內戰,或“比夫拉”之戰,這場戰爭不但造成了200萬-300萬人的死亡和空前的饑饉,而且留下了許多至今尚未消除的後遺症。這場戰爭導致了“醫生無國界”組織的創立和全世界對黑非洲饑荒問題的空前關注,產生了深遠的國際影響。從戰略戰術角度而言,這場戰爭中也有頗多值得總結、借鑑的經驗,值得汲取和反思的教訓,和耐人尋味的細節。不論從哪個角度看,這都是一場不該被世界遺忘的血戰。

奈及利亞的獨立

奈及利亞聯邦共和國是西非第一人口大國,1963年獨立後首次人口普查人口數為5566萬,面積達92萬平方公里,是黑非洲人口密度最大的國家之一。

該國境內在歷史上曾興起過伊費、貝寧、奧約、豪薩等多個擁有高度文明的城邦,自15世紀末,葡萄牙人首先到達這裡,此後350年內各國殖民者從尼境內掠走了350萬以上的黑奴。1807年,黑奴買賣被宣布為非法,但英國人很快就把殖民統治的觸角伸向這裡:1861年,他們宣布拉各斯為英屬殖民地;1885年,整個幾內亞灣沿岸都被置於英國保護之下。

英國人把這塊廣闊的殖民地重新劃分為兩個保護區:北區和南區,另加西南沿海的拉各斯直屬殖民區。1914年12月1日,成立了凌駕於各區之上的行政長官公署,以弗雷德里克·盧加爵士為行政長官,這個行政公署被認為是現代奈及利亞的雛形,英國人所劃分的3個地區,也成為奈及利亞聯邦最初三大主體的前身。

奈及利亞的民族主義情緒在20世紀初開始形成和高漲,經過長期不懈的努力,1954年,英屬奈及利亞制定了憲法,規定成立大英國協框架下的奈及利亞自治政府,下轄東區、西區、北區和首都拉各斯直轄區;1960年10月1日,奈及利亞宣布獨立,並於3年後成立了聯邦共和國,史稱奈及利亞第一共和國,仍留在大英國協框架內。

民族矛盾

獨立後的奈及利亞深受殖民後遺症所累,國家發展舉步惟艱。

奈及利亞在歷史上並非一個統一體,而是一個由不同種族、不同文明在很短時間內糅合成的新興國家。該國民族多達250餘,但最有影響的是三大部族:北部信奉伊斯蘭教的豪薩-富拉尼族、西南部的約魯巴族和東南部尼日河三角洲地帶的伊博族。

這三大民族中,約魯巴族仍保留了傳統的埃米爾和邦國統治機構,與英國殖民者保持著有距離的合作,英國人也因為宗教不同的緣故,對他們採取以羈縻為主的做法。南部的兩大民族都不同程度接受了基督教,其中伊博族受影響最大,其所轄地區發展最快,伊博人對於西方文化和教育也採取了更為積極的態度,因此被英國人認為是“合作的民族”,大批伊博人被提拔到公務員和軍官崗位上;而約魯巴族則取得了商界的主導地位。英國殖民者出於自身利益考慮,將三大民族、三大地區分而治之,各地區的經濟並不與鄰近地區關聯,而是直接成為英國的原料輸出地,這就給地區與民族間的關係埋下了衝突的種子。

1954年的憲法規定,各地區享有除外交外的充分自決權,軍政和經濟大權均掌握在地區手中,因此約魯巴、伊博族控制的東、西兩區於1957年便宣告自治,而豪薩-富拉尼人的北區卻直到兩年後的獨立選舉前夕才宣布自治,政治進程的不一致造成了地區和民族間關係的不協調,而且在如此鬆散成員基礎上構成的聯邦政府職能自然受到極大限制,雖然新政府意識到加強中央職能的重要性,並在1963年將原有的三大地區劃分為四個:將原有三個區土地的各一部分劃分為新成立的西部中央區,以削弱地區勢力,但此舉不但收效甚微,在某種程度上反倒激起了一些地方主義者對中央的不滿,因為他們覺得屬於本民族的土地被強奪了。

二月政變

獨立前在三大民族中,伊博族經濟最發達,受教育程度最深,在獨立運動中表現積極,所作出的貢獻也最大,因此獨立後不論政府、軍隊,都充斥著伊博族的各級官員。但他們對於這些並不滿足,他們認為奈及利亞是落後國家,需要更強有力的中央政府和更有效率的行政治理,而現行的體制和領導人積弊太深,無法承擔帶領奈及利亞走向現代化的歷史使命;此外,對於投票前夕才匆忙宣布自治的豪薩-富拉尼族,卻倚仗人口優勢在投票中勝出,由該族領袖巴勒瓦擔任聯邦總理,他們也覺得忿忿不平。

但另兩個民族對伊博族也頗有怨言:豪薩-富拉尼人認為伊博人在殖民時代已占了很多便宜,如今獨立了,權力理應重新分配;約魯巴人在獨立運動中同樣作出不小的貢獻,他們也越來越不滿意僅僅在商界呼風喚雨,希望在政界、軍界進行重新政治分配。出於利益的考量,豪薩-富拉尼和伊博兩大民族逐漸走近,和伊博族的矛盾日益深刻。

在很大程度上他們的怨言是有道理的:1966年初北部地區的出版物宣稱,奈及利亞的公職45%已被伊博人占據,而該比例在1968年還會上升到60%,而“北部人”在這些機構中只占10%,不但如此,由於伊博人居住區人口密度大,他們在幾年間不斷向人口密度較小的北方移民,引起了另兩個民族、尤其是豪薩-富拉尼族人的驚恐,在他們看來,伊博人享受了與他們的人數比例不相稱的政治與經濟利益,而且正打算憑藉這一優勢鯨吞整個奈及利亞。

伊博人自己卻不這樣看,在他們看來,“素質較高”的伊博人所擁有的權力不但不是太大,相反還遠遠不夠,只有讓他們獲得更多權力,他們才能領導奈及利亞走向富強和現代化。

60年代初在伊博人控制的東區發現大油田的訊息使得族群和地區矛盾雪上加霜:伊博人援引憲法,不希望石油開發的收益被其它民族和地區均沾;而另兩個民族當然不會認同這樣的意見——既然是一個國家,資源理當屬於全體國民。

直到此時,這個年輕國家裡並不存在“分裂”勢力:伊博人也好,另兩個民族也罷,他們的主張都是加強中央政府的作用,維護國家的統一——但得照他們族的主張去做。

由於英國人給奈及利亞留下一個地方獨大的鬆散聯邦體制,和機械按地區和人口分配話語權的模式,使得部分以精英自詡的伊博族人日益感到,人口不占優勢的他們僅憑議會和選票,是難以讓國家按照他們的方略來發展的,他們中的激進分子產生了用非常手段實現的目標的想法。

1966年2月15日,一群伊博族少壯軍官把這種想法付諸行動:他們發動了“二月政變”,暗殺了巴勒瓦總理,推舉“自己人”伊龍西少將為聯邦總理。

在二月政變中喪生的巴勒瓦總理不論伊博族人有怎樣的動機和理由,這次軍事政變的做法無疑是莽撞和毫無道理的:本已在政界、軍界位置上占盡便宜的他們利用這次機會大肆排斥甚至殺害異己,致使包括西區、北區首席部長(分別為約魯巴人和豪薩人)在內的大批非伊博族官員被害,從而使原本緊張的族際、區際矛盾愈演愈烈。

在這種緊張局勢下,伊龍西少將強化中央集權的措施很自然地被西區、北區理解為替伊博人攫取更多利益帳目,而遭到頑強抵制;同時,迫於本族人的壓力,也鑒於形勢的叵測,他不得不任命伊博人奧朱古中校為東區軍事長官,並提拔為上校,同時出於政治平衡的考量任命了另外三個區的軍事長官,使得地區割據、對抗的趨勢更加不可收拾。

這是奈及利亞歷史上首次軍事政變,此後的幾十年里,軍事政變在這個年輕的國家成為司空見慣的事情,從這個意義上講,二月政變打開了用軍事干預政治的潘多拉盒子。