形成原因

歸因偏差

歸因偏差一、行為者與觀察者的歸因偏差 歸因分歧是常見於行為實施者與觀察者之間的一種歸因偏差,即對於同一行為,實施行為的人與旁觀者所作的歸因是不同的、有分歧的。研究表明,實施行為的人往往強調情境的作用,對自己的行為多強調外部原因,作外歸因。而旁觀者常常強調並高估實施行為的人自身的、內在的因素。比如學員甲向學員乙借了一條香菸,說好一月後償還。但一月後未如期償還。學員甲則會強調最近太忙,沒時間等外部原因。而學員乙則更可能認為是學員甲生性如此,需時積極,不用則忘,甚至是個私心重,有借不願還的人。

形成這種偏差主要是雙方所站的角度和出發點不同。旁觀者往往站在一個理想的角度,從常規的邏輯出發。如認為人就要說到做到,借東西就應該如期償還,朋友就應該互相幫助等,一旦發現不合常規,就歸因於行為實施者的個人因素。而實施行為的人則更多地是從具體情況出發,強調實際行為的特殊情境。如借東西未還是因為太忙,沒時間,朋友沒及時幫忙是因為有急事走不開等等。可見,歸因的分歧是造成人與人之間矛盾的一個因素。

人們會把自己的成功歸因於內部因素,如自己的能力、自己的努力等。但對失敗等則更多地歸因於外部因素,如考試沒考好,常見的歸因是題目太難,時間太緊,或打分太嚴。但觀察者卻往往從行為者自身去尋找行為的原因,進行內歸因。如,你病得很厲害,可是卻發現給你看病的醫生顯得很冷漠。實際上,你恰恰忽略了醫生的職業特點,即每天他都在接觸大量病人,對各種各樣的痛苦已經習以為常,而且他的責任在於準確地作出診斷,並不是對你的病表示同情。

歸因偏差

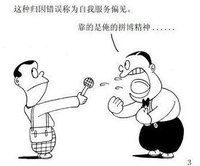

歸因偏差二、利已主義歸因偏差 所謂利已義歸因偏差是指人們一般對良好的行為或成功歸因於自身,而將不良的行為或失敗歸因於外部情境或他人。比如:“學員喜歡將自己受加分獎勵歸因於自己的努力,而將受到扣分處理歸因於幹警對自己有偏見甚至社會不公平。

產生這種歸因偏差一是情感上的需要。因為成功和良好的行為總是與愉快、自豪的情緒相聯繫的,而失敗和不良行為總是與痛苦、悲哀相聯繫的。處於情感上的需要,人們傾向於把成功留給自己,讓情境或他人把失敗帶走。二是維護自尊心和良好形象的需要。因為成功能體現並維護自身的價值,可以維護自己的自尊心,也可以給別人留下良好的印象。

三、其他導致歸因偏差的因素

諸如迷信、宿命論、行為者的社會地位、長相及性格差異等也會導致歸因偏差。比如“謀事在人,成事在天”就是將成敗歸因於外在的神秘力量。這種歸因在行為實施者雖是多方努力但仍對成功無望時最容易產生。一個有一定社會地位且受公眾歡迎的人物,人們習慣對他的行為作出好的歸因。而對於一個非常漂亮且討人喜歡的女孩的過失行為,人們更願意作出外歸因。在“女不如男”的偏見中,人們也常將女性的成功行為歸因於運氣、機遇等。