圖書信息

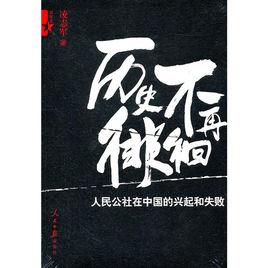

書 目:歷史不再徘徊

作 者:凌志軍

出 版:人民日報出版社

定 價:39.8元

出版日期:2011-06

所屬分類:正史雜談

內容介紹

人民公社在中國始建於1958年,到1984年徹底終結,其全部的歷史計為27年。它發生在世界上一個人口最多的國家,其目標是將人類最美好的理想變為現實,但是它卻造成了歷史上最大的悲劇。

這是20世紀中國人死於饑荒以及戰勝饑荒的最重要的史篇,也是世界社會主義舞台上最為凝重的一幕。本書是中國第一部系統研究人民公社歷史的紀實著作,是凌志軍耗時7年寫就的“處女作”。本書曾獲得新聞出版總署頒發的“優秀圖書獎”。

目錄摘要

第1部分 一個“大同王國”

在黨的領袖毛澤東心中,《大同書》占有相當重要的位置,這也有著事實方面的根據。毛澤東之閱讀康有為的《大同書》,至少可以追溯到1917年他在24歲的時候。這一年他有一信寄給湖南第一師範學校的教員黎錦熙,其中即熱烈地回響“大同”。

第2部分 風起青萍末

至此,“文化大革命”的赫赫戰果已去大半,而官方的報紙在12月一連四次刊出毛澤東的書信文稿,其頻繁的程度,即使在幾年前以最高指示定天下的時候也不多見。這可能是借其八十五周年誕辰之機昭告世人,毛澤東的英明偉大在今天依然如故,以求得在繼承與糾正之間的某種平衡。

第3部分 照過去方針辦

1976年9月9日,一代偉人毛澤東與世長辭,生前留給他的接班人一紙手諭:照過去方針辦。對於這幾個字的可靠性,人們曾經發生過尖銳的爭執,並且成為“四人幫”最終覆滅的重大緣由。但是,此後爭執非但沒有在這裡結束,反而由表面的文字向著問題的實質延伸進去。衝突處處可見,且日益強大,到了1978年,居然已經尖銳得無法調和。

第4部分 大夢誰先覺

1978年開始的時候,毛澤東去世已經一年又三個月。偉人辭世長臥,令我們龐大而又古老的國家失去了以往的平衡。一個時代戛然而止,另一個時代的開始卻又如墜五里霧中,那時候,幾乎所有中國人的心裡都瀰漫起這一種感覺。但是,歷史的交會點此刻被裝在一個信封里,竟是大大超過世人所料。

第5部分 一步一回頭

考慮到這些基本的道理,鄧小平為他的時代講出來的第一句話,就是“把全黨工作的著重點轉移到經濟建設上來”。後來,這句話演變成“以經濟建設為中心”,在我國人所盡知。這一方針如果有可能更明白地加以解釋,也就是“經濟建設為綱”。這裡面的價值以及其間埋藏的種種衝突,人們只是到了後來才逐漸地意識到。

第6部分 從昔陽到鳳陽

中國農業的大旗由昔陽易幟於鳳陽昔陽是山西省的一個縣。在人民公社的時代,昔陽以及它所轄的大寨大隊是全國農民學習的榜樣。鳳陽是安徽省的一個縣。它在80年代被大多數人看作是“包產到戶”的發源地,因此成為農村改革的象徵。,是有相當具體的時間的。

第7部分 相持不下的日子裡

說來蹊蹺,在以後十年里震撼中國的改革,竟是由一些最無足輕重的人所肇始。1979年的4月,中國西北黃土高原上出了一個離奇的故事,故事的題目是“王魁包山”。第一段開門見山地說,王魁一家承包了66畝山地。這在當時是一個聳人聽聞的事件,所以就有人在王魁住著的村頭寫了一句話:“進了王門溝,有個單幹戶,你知道嗎?”

第8部分 公社精神的破產

這表明新一代領導人對陳永貴的過去仍然不肯見諒。然而究其原因,這種無情的揭露並不在於他的說謊和專橫,全在於他與“文化大革命”時代那些叱吒風雲的造反者過於密切,甚至可以說,這個農民的沉浮榮衰,完全是“文化大革命”時代的具體而微的象徵。

第9部分 餘韻繚繞

“切三刀”:關於“包產到戶”的折中方案--秋後算賬:人民公社不如“包產到組”,“包產到組”不如“包產到戶”--1982年第一天,中共中央再次頒布關於農村的新檔案--人民公社失敗原因的種種分析--人民公社最後的解體。

作者簡介

凌志軍,祖籍廣東,1953年生於上海,長在北京。十五歲到工廠做工,十六歲做農民,十九歲當兵,二十五歲成為新華社記者。三十歲考入中國社會科學院研究生院,三年後獲得法學碩士學位。現為人民日報社高級編輯、資深記者。

凌志軍是當今中國時政作家的代表性人物,被譽為“中國的威廉·曼徹斯特”、當代中國記者的“標桿”。2003年《南風窗》年度人物。他的每一本書都引起巨大反響。他擁有廣泛的讀者。他在過去十多年間連續出版九部著作,全部進入暢銷書排行榜。他的著作還以多種文字在世界各地出版。