概述

湖泗瓷窯址群分布在湖北省武漢市江夏區南部的梁子湖和斧頭湖一帶,時代為五代至元明(公元907-

鑒於湖泗窯的特殊價值,1981年12月湖北省人民政府將其公布為省級重點文物保護單位,2001年6月國務院又將其公布為國家重點文物保護單位。

歷史

在武漢市江夏區東部的梁子湖和西部的斧頭湖沿岸的丘陵地區,分布著大大小小數以百計的古代制瓷遺址堆積。自上世紀70年代在江夏湖泗夏祠村首次發現窯址以來,經過省、市、區文物考古工作者的不懈努力,這一規模龐大的古代制瓷窯址群,逐漸展現出它古樸的風貌。在南北長約40公里、東西寬約30公里的範圍內,迄今已發現古窯址145處,窯膛170餘條。因為首先在湖泗夏祠發現窯址,根據考古學上的慣例,命名為“湖泗窯址群”。實際它包括梁子湖沿岸湖泗、舒安、保福、土地堂、賀站所發現青白瓷系窯址和斧頭湖沿岸安山、法泗、范湖所發現的青瓷系的窯址,兩個瓷系其年代上起唐末五代,主要造燒在宋代,

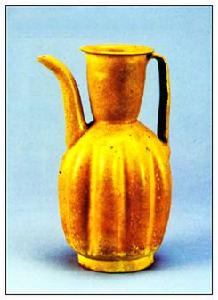

湖泗夏祠窯出土的瓜棱執壺

湖泗夏祠窯出土的瓜棱執壺湖泗窯址群規模大,分布範圍廣,延續的時間長,在長江中游地區已發現的古代窯址中實屬罕見,再現了湖北地區1000多年前陶瓷生產行銷盛況,改寫了湖北無瓷窯的歷史,引起了中外陶瓷專家的高度重視。中國歷史博物館的古陶瓷專家李知晏認為,湖泗窯址的發現是長江中游古陶瓷生產的一個重要連結,使南方和北方、黃河流域和長江流域陶瓷生產的歷史得到銜接,使中國大地的陶瓷生產的長河成為一個完整的系列。2001年6月,國務院將“湖泗瓷窯址群”公布為全國重點文物保護單位。

作為湖北省最早的地方窯口,湖北省內最大的宋代窯址群。湖泗窯為何在武漢市江夏區沿湖地塊扎堆呢?這與江夏區有豐富的瓷土有關。瓷土是陶瓷的主要原料,它由雲母和長石變質而成,且帶有一定的粘度。加之梁子湖、斧頭湖附近小山丘上的茂盛松枝,以及便利水上交通給湖泗窯外銷提供了契機。令人遺憾的是,湖泗窯在江夏分布甚廣,卻沒有發展起來而在中國瓷器史占一席之地?這是因為湖泗窯的四面分別為均窯、長沙窯、邛來窯、景德鎮窯所包圍,也許是胎土和技術等原因,難以燒出可以和名窯媲美的瓷器而不得不放棄。湖泗窯最終被淘汰在所難免。

瓷器

湖泗窯的產品主要以影青瓷為主要特色,種類豐富多彩。大概是“民以食為天”的緣故,這裡見到最多的是碗具,釉色多為青白色,白中閃青,釉層較薄。多數器物釉色潤澤透明,釉面多開細小冰裂紋,呈現翠青色或湖青色。北宋時期斗笠式碗同湖田窯的器形相類似,但釉色不及湖田渾厚。瓜棱執壺明顯受到長沙窯的影響,也有一定的地區特點。胎多為灰白胎,多雜質氣泡,似為陶土淘洗不精細所致。湖泗窯瓷器的紋飾主要有菊花、荷花、波浪紋,還有彩蝶、嬰戲圖,手法有刻花和劃花等,技法嫻熟,線條流暢,使產品顯得精緻而富有美感。可惜湖泗窯並沒有持續下來,歷史就是這樣,曾經的輝煌經歷了滄桑變幻都會成為堆積層中破碎的文物,後人只能通過博物館和收藏市場上去感受歷史留下的氣息了。

註:影青瓷也叫映青瓷,其前身是青白瓷,被稱作“色白花青”的影青瓷是北宋中期景德鎮所獨創,其釉色青白淡雅,釉面明澈麗潔,胎質堅緻膩白,色澤溫潤如玉,所以歷史上有“假玉器”之稱。