概述

1913年正誼中學(今濟南藝術中學)正式開學,校址設在大明湖畔的閻敬銘廢祠內

1913年正誼中學(今濟南藝術中學)正式開學,校址設在大明湖畔的閻敬銘廢祠內兩度停課,三次更名

90年名校風雨滄桑

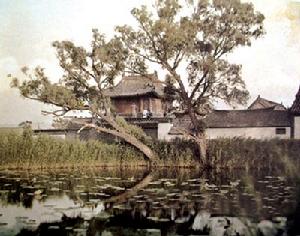

正誼中學成立於1913年9月8日,是原同盟會成員鞠思敏、王祝晨、高朋年等人共同創辦的。他們傾向於教育救國,因為不滿當時官辦學校在辦學思想和教學方法上的陳規陋習,決心開創民主進步教育的新風氣。“正誼”即取自董仲舒“正其誼而不謀其利”的意思。校址設在大明湖畔的清末山東巡撫閻敬銘廢祠內,當時只有兩間祠堂作教室,創辦初期這裡只招收男生,解放後才男女同校。

上世紀50年代畢業於正誼中學、後來一直在該校任教的馬祖禹老師告訴記者,自己的父親馬克先當年在這裡擔任史地教員,解放後接任正誼校長。聽父親講,學校創辦初期從校長鞠思敏到所有的教員全部是兼職義務授課,不要分文報酬,學校只為他們提供一頓免費飯菜,甚至打掃衛生、打鈴上下課等都由他們來乾。大家齊心協力,動員社會力量先後籌建了正誼本部南、北、東北樓房,增設了第一第二附小和高中部,到1923年學校建校10周年時已由最初兩個班發展到千餘人的規模。其中第二附小是鞠思敏自己攢錢購置的,專門用來招收農民子弟。

為了創造學習氛圍、開闊眼界,鞠思敏曾邀請不少南北教育界名人來校演講,有黃炎培、陶行知、張伯苓等,使學子們受益匪淺,鼎盛時期正誼在校生達到1700多人,居濟南各校之首。由於收費低廉,正誼中學吸引了大批貧寒人家的孩子,所以當時社會上廣為流傳“破正誼”的說法,指的是正誼的學生們穿得破,桌椅板凳破。

1928年日軍炮轟濟南城,製造了震驚中外的五三慘案,學校被迫停課,正誼中學南樓中炮彈數發,第二年春天學校複課後,鞠思敏特意將中炮的地方補上白瓦,每次朝會以此教育學生勿忘國恥,如今這幢有著德國建築風格的二層小樓保存完好,成了老師們的辦公樓。

解放後正誼中學先後3次更名,1956年私立正誼中學改為公立,改稱濟南第十七中學,學校教職工全部享受公辦中學同等待遇;1984年6月濟南市政府批准學校更名為濟南職業中等專業學校,撤銷十七中;1985年5月學校再次更名為濟南第一職業中等專業學校,1998年4月掛牌成立濟南藝術中學,現有800多名在校生。

創辦人

正誼中學創始人之一鞠思敏

正誼中學創始人之一鞠思敏死前仍念叨“學校”,鞠思敏女兒憶父親

“父親咽氣前先是要我們奉公守法,然後拚命說出學校兩個字,後面的話他竭盡全力也沒能說完,手在空中抖了半天終於無力地垂下,我們知道他的心思,他是惦記著自己親手創辦的正誼中學。”2003年4月10日下午,鞠思敏的小女兒———84歲的鞠文俊教授對記者談起父親臨終遺言時,因為過於激動而哽咽難言。

據介紹,鞠思敏1872年出生於山東榮成一個讀書人家,20歲便中了秀才,1906年加入同盟會。武昌起義後曾參與策劃山東獨立,失敗後矢志以教育為終生職業。歷任山東省視學、山東第一師範學校校長、正誼中學校長、董事長,省立第一鄉村師範學校校長等職務。正誼中學就是在他擔任山東第一師範學校校長期間創辦的。鞠文俊告訴記者,當時父親收入很高,可家裡的生活卻很清貧,後來她才知道原來父親把大部分收入都捐給正誼中學了。在她的記憶里,17歲之前一家人顛沛流離,連個固定的住所都沒有,經常借住在七家村父親一些朋友家裡,直到1936年父親的一些學生看到他困窘之極,出資在縣東巷蓋了一處民居,才算把家安頓下來。

“當時正誼聘教師不問政治信仰,不限制資歷,只要學有所長就聘請任教,允許教師自主選擇教材,所以經常出現同年級同學科的學生教材不同的情況,學校的教師差異也很大,有舊民主主義激進分子,也有前清孝廉和早期中共黨員。”鞠文俊說,父親的觀點是世間無不可造之才,無不可用之人,所以他從不主張解聘老師,也不會開除一個學生。當時正誼招生總是晚於其他中學,以便那些被其他學校淘汰的學生報考。

學校另一位創始人王祝晨

學校另一位創始人王祝晨鞠思敏支持學生的進步愛國活動,當時正誼成為學生運動、地下黨組織活動的基地,對山東建黨初期的發展起了重要作用。1925年五卅慘案發生,正誼師生參加了濟南商界、學界等13個團體的十萬市民集會,鞠思敏被選為大會主席上台演講。1929年4月鞠文俊10歲的時候,濟南發生了政治犯越獄事件,鞠家冒險收留了其中一名共產黨員,並幫助他逃走。

1937年冬天,濟南淪陷後敵偽政權派人請鞠思敏出任偽教育廳長,他堅決拒絕,從此閉門不出,晚年生活非常潦倒,1944年在貧病交加中離開人世。當時雖然處在戰亂年代,但鞠文俊清楚地記得,在殯葬的那一天,自發前來送殯的濟南市民、正誼校友排了長長几里地。學者張墨生形容鞠思敏“在山東教育界的地位,有些像徐特立之在湖南”。

鞠思敏去世後,人們為了紀念他對山東教育事業的卓越貢獻,曾把正誼中學門前的閻公祠街提請更名為思敏街,文革後這一名稱才被取消,過去的思敏街如今已成為大明湖路的一部分。

畢業學子

這棟樓在五三慘案中曾遭日軍炮彈轟炸

這棟樓在五三慘案中曾遭日軍炮彈轟炸季羨林、孫思白等皆就讀於此,正誼桃李滿天下

季羨林、孫思白、王幼平、王統照、莊圻泰、王樹元……翻開正誼的校友錄,可以發現一串串響噹噹的名字,雖然闊別多年,他們對母校和當時教授他們知識的先生仍懷有深厚的感情,多次在文章中提及在正誼求學的經歷。可以肯定那段時光給他們留下的是非常美好的回憶。

以季羨林老先生為例,他在《懷鞠思敏先生》一文中寫道“我想先談一個人,一個我永遠難忘的人,這就是鞠思敏先生……我在正誼也不是一個勤奮用功的學生,上課之餘,多半到校後面大明湖去調蛙、捉蝦……對學習根本就不放在心上。但是鞠思敏先生卻給了我極其深刻的印象。他個子魁梧,步履莊重,表情嚴肅,卻又可親。他當時並不教課,只是在上朝會時,親自對全校學生講話……他講的也無非是處世待人的道理,沒有什麼驚人之論。但從他嘴裡講出來,那緩慢而低沉的聲音,認真而誠懇的態度,真正打動了我們的心。以後在長達幾十年中,我每每回憶這種朝會,每一回憶,心裡就油然升起幸福之感。”

孫思白先生也同樣在回憶錄中提及“鞠思敏先生每次朝會上講一個題目,內容有哲學、倫理、歷史、科學、美術等,善於就眼前事物找到話題,講得言簡意賅,深入淺出,娓娓動聽,有時爆發出笑聲,引人入勝。”