歷史淵源

檀君陵

檀君陵根據史學界的考證結論,朝鮮否定了檀君是神話傳說人物的說法,將檀君確立為古朝鮮的建國始祖。確定檀君的生日10月3日為“開天節”,並決定重建檀君陵。

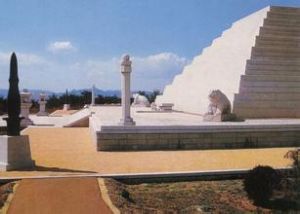

改建的檀君陵位於平壤市江東郡風光旖旎的大朴山南麓,朝語“朴山”為“明亮的山”的意思。這裡也確實十分敞亮,山坡緩緩,山崗平平,但背後的山峰卻巍峨險峻,越發襯托出一種宏大的氣勢。白色的檀君陵坐落在險峰襯托的山岡上,與綠色的山體相互輝映,非常醒目壯觀。順著白色台階而上,在第一個平台處是陵門。檀君陵的陵門設計得很有特色,有門柱無門梁———其實這是寫意的門。樹立花崗岩門柱共10根,東西兩側各5根,由低到高排列。順著石階繼續上行,兩側各有4尊石像,也是白色花崗岩雕塑而成,蟒袍玉帶,他們是古朝鮮國始祖檀君手下的得力大臣。左側四人為———彭虞,負責治山治水;高矢,負責農業生產;海月,負責守衛宮殿;緋天生,負責南部地區。右側四人為———神志,負責宮廷檔案;蚩尤,負責軍事;朱因,負責禮節;余守己,負責地方事務。每位大臣的石像都高5米、重25噸。在8位大臣的塑像之上,在檀君王陵之前,還立著4尊石像,他們是檀君的4個兒子即4王子:長子夫婁、次子夫蘇、三子夫虞、四子夫余。順著白色台階再往上行,就來到檀君陵前。檀君陵是用白色花崗岩砌成,通體銀白,金字塔形狀。

檀君陵

檀君陵在兩座朱紅色的棺槨周圍,圍著不鏽鋼欄桿,棺前說明牌上用漢字寫著:此遺骨是朝鮮民族的始祖檀君及其夫人的遺骨,於1993年用最尖端技術電子自鏇共振連帶測定法測定為檀君遺骨,其絕對年代為5011年以前。 兩座棺槨中間擺放著檀君的畫像,這位古代朝鮮帝王坐在虎皮椅子之上,蟒袍玉帶,瓜帽長須,丹鳳眼,臥蠶眉,垂肩耳,雙手自然放於膝上,威嚴地注視著我們這些來自異國的客人。 近些年來,朝鮮除了在以平壤為中心的大同江流域考古發掘了檀君陵外,還發掘了相當於約五千年前的奴隸殉葬墓、古代城郭、大規模的村落遺址、14000多座支石墓、數百座石棺墓和200多座刻有星座的支石墓,目的就是通過考古研究,形成並確定“大同江文化”,以此證明朝鮮民族五千年來的悠久歷史和燦爛文化不是外來的種族或移民創造的,而是在以平壤為中心的大同江流域形成的。一句話:朝鮮人在尋根。

發掘報告

檀君陵

檀君陵在解放前,檀君陵遭到日本帝國主義者的盜掘,所以這次發掘時出土的文物並不多。但這次卻發掘到兩副人的骨骼,這是最引人注目的。

由墳墓出土的遺骨共有86件,主要是四肢骨和骨盆。其中一部分是男人的,一部分是女人的。遺骨性別鑑定主要是用骨盆進行的。人到10歲,骨盆上開始出現性別上的差異,到了性成熟期最為明顯。從墳墓中出土的骨盆,具有男人骨骼的明顯特徵。另一副遺骨中雖然沒有女人的骨盆,但遺骨都具有女人骨骼纖弱的明顯特徵。由此可以推測男人的骨骼是主人翁的骨骼。女人的遺骨是主人翁的妻子的骨骼。

利用骨盆測定了主人翁的年齡。骨盆中的耳狀面和恥骨結合面隨著年齡有顯著的變化。根據這一特點可以推測男子是長壽者,而女子則比較年輕。男子的遺骨較長而又粗壯,估計身長超過170厘米。

人的身長因時代而異。古人比較矮,現代人較高達,檀君生存的時代,男子的深長一般不超過163厘米,這是人們所公認的。由此可以看出檀君陵里的男子在當時來說,是相當高大而健壯的。

也測定了從檀君陵出土的遺骨的年代。我們採用現代物理學的尖端技術——電子常磁性共鳴年代測定法,利用兩所研究機關的現代測定儀器,分別測定了24次、30次。結果從科學上證明了墳墓里的遺骨從1993年算起,是5011年前的。這一骨骼正是檀君的遺骨。

檀君的遺骨所以經長久的時間而沒有腐蝕保存至今,是因為它埋在較有利的地層里。遺骨埋在石灰岩地帶。這一地帶的土壤有一種對骨骼不起腐蝕作用的特點。石灰岩地帶的土壤里有很多由石灰岩溶解而形成的水溶性礦物質,所以骨骼變化石的可能性是很大的。在檀君的遺骨上也可以看到它有趨向化石化的明顯跡象。

在幾千年前的墳墓里,骨骼出土的例子是不多的。從鹹鏡北道會寧市南山里黑狗峰遺蹟出土的骨骼就是其中的一例。從檀君陵出土的,除了遺骨以外還有金銅王冠正面金屬裝飾豎板用青銅板製成,鍍金很厚,形如一根很直的柱子,頂部呈桃子狀,中間有孔。環帶用細長的青銅板製作,也鍍了一層很厚的金。

從墳墓里出土的還有金銅鏈式腰帶的一片。用長方形青銅板製作,一端有兩個小孔。原來是鍍了金的,但現在已完全脫落,只能看出它鍍過金的痕跡。

除此之外,墓室里還有幾個陶器片和6個棺釘。