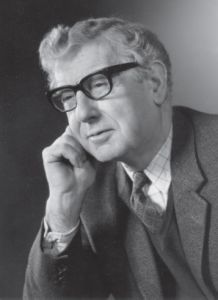

樂品淳博士,CBE,JP[?](英語:DrKennethErnestRobinson,1914年3月9日-2005年1月18日),英

樂品淳

樂品淳樂品淳畢業於牛津大學,1936年至1948年任職於殖民地部,是部門內的西非專家;他後來於1948年至1957年擔任牛津大學納菲爾德學院院士兼大英國協政府學高級講師。在大英國協研究學院院長任內,他加強學院與其他相關教學單位的聯繫,並擴充教學設施與人手以提升學院的學術研究水平。多年來他在多份學術期刊與雜誌發表以殖民地管治和非殖民地化為題材的學術文章,對二戰期間英政府的殖民地管治政策也有深入的分析。

在港大校長任內,他見證大學的急速擴張,除了學生人數顯著增加以外,社會科學院與法學系也相繼成立。他改革大學的行政架構,就大學校園布局的長遠規划進行研究,並繼續與草創不久的香港中文大學開展合作和交流。為肯定他在任港大校長期間的表現以及在學術界的工作,他曾分別獲中文大學和香港大學頒授榮譽法學博士學位和榮譽文學博士學位。

生平

早年生涯

樂品淳1914年3月9日生於英國倫敦,他的父親歐內斯特·羅賓遜(ErnestRobinson)在陸軍部位於倫敦烏威奇的皇家兵工廠任職文員,可是在樂品淳只有三歲的時候去世,因此他自少便由任職國小教師的母親伊沙貝爾·梅爾(IsabelMay)獨力撫養。[1][2]樂品淳少時就讀於倫敦沃爾瑟姆斯托(Walthamstow)的喬治·蒙諾克斯爵士文法學校(SirGeorgeMonouxGrammarSchool),其後考取獎學金,1931年以17歲之齡升讀牛津大學赫特福德學院,並先後主修哲學、政治學及經濟學(簡稱PPE)和現代歷史。[2][3]他在兩個主修學科的表現同樣出眾,並分別考獲一級榮譽成績,其後於1934年獲授文學士學位,[1]多年以後再於1948年獲得文學碩士資格。[4]

樂品淳在牛津攻讀的時候還獲得貝特高級獎學金,得以在畢業後繼續在牛津研究殖民地歷史。[1]不過,對殖民地懷有濃厚興趣的他索性在1936年投考英政府殖民地部,並成功獲得取錄。[5][6]他最初以助理主事身份任職於西印度司,復於1939年第二次世界大戰爆發前夕以署理主事身份調到常務司,處理過護照審批、外國人出入境、以及管制淫褻刊物等多方面的工作。[5][1]1942年,樂品淳獲借調到財政部,為時任英國駐西非欽差斯維頓勳爵擔任保全主管,但他在西非水土不服,在任僅一年便於1943年調返英國,[5]到內閣廳遠東民事規劃小組任職,參與準備戰後遠東殖民地重建方面的規劃。[1]

二戰結束後,他在1946年重返殖民地部,以助理秘書身份出任西非司主管,當時年僅32歲。[7][8]在任內,他連同時任殖民地部助理次官希爾頓·波因頓爵士(SirHiltonPoynton)著手處理英國與其他國家的殖民地、託管地和保護領之去留問題,當中又特別參與德國前殖民地西南非(納米比亞前身)的善後處理。[5][2]作為殖民地部的西非專家,他與部門內其他同一時期的專家被視為“魄力與才學兼備”的學者型官僚。[2]此外,他又代表殖民地部出席不同的國際會議,當中包括在1946年先後出席在法屬西非達喀爾舉行的英法獸醫會議、在美國紐約召開的世界衛生會議和在黃金海岸(加納前身)首府阿克拉舉行的英法醫學會議,以及在1947年到法國巴黎出席英法比三國會議,商討西非殖民地問題。[1]

大英國協研究

1948年,樂品淳調任經濟情報及規劃司主管,但他在同年決定從殖民地部辭職,選擇重返學術界發展,告別前後12年的公務員生涯。[5][1]最初,他到倫敦大學政治經濟學院深造,[7]但未幾即於同一年獲牛津大學羅致出任該校納菲爾德學院院士,併兼任大英國協政府學高級講師,職責包括為各地殖民地政務官和其他官員教授以大英國協和殖民地管治為題材的課程。[9][5]同時,他還加深對法國政治與殖民地方面的了解,促成在日後發表一些以法屬西非政治研究為題材的學術文章。[5]樂品淳也十分喜愛參與牛津的學術研討會,並活躍於大學和學院方面的活動,對學生也時常提供各方面的協助。[8]

在牛津執教九年後,樂品淳在1957年獲邀接替基思·漢考克爵士(SirKeithHancock)出任倫敦大學大英國協研究學院院長兼大英國協事務教授,另又於1961年至1965年間出任《大英國協政治研究期刊》主編,[10][9][8]在此以前,他早已於1950年起擔任該院的管治委員會委員。[1]在任內,他積極加強學院與倫敦大學其他單位,特別是英皇學院、倫敦政治經濟學院、以及倫敦大學亞非學院的聯繫,使學院成為橫跨歷史和社會科學等各範疇的研究中心。[8]至於一些好像是皇家國際事務研究所、皇家非洲學會、皇家大英國協學會等並不從屬於倫敦大學、但又與大英國協研究有關的學術組織,也在樂品淳任內與大英國協研究學院加深交流和合作。[8]

樂品淳博士從1948年到1965年於牛津大學納菲爾德學院和倫敦大學大英國協研究學院任教與大英國協(圖)管治有關的課題

此外,樂品淳任內為學院設立研究生研究中心、增聘人手和擴充圖書館,從而提升學院的學術研究水平。[8][5]不少像西非專家丹尼斯·奧斯汀(DennisAustin)和肯·普斯茲(KenPost)、南非專家蘇拉·馬克斯(ShulaMarks)和斯坦利·崔畢杜(StanleyTrapido)、澳洲專家特雷弗·里斯(TrevorReese)、東南亞專家T·E·史密斯(T.E.Smith)、以及加勒比海專家唐納德·伍德(DonaldWood)等學者,都是在他任內加入學院;[5]再加上他積極為學院籌辦更多講座、研討會和學術會議,連帶使學術範疇變得更廣泛和多元化。[5]在得到海外高等教育大學校際理事會和大英國協大學協會的協助下,學院還進一步與不少大英國協學府建立聯繫,位於美國北卡羅萊納州的杜克大學大英國協研究中心,也是在樂品淳任內與學院展開交流的。[8]

在多年來的學術生涯中,樂品淳曾在多份學術期刊和雜誌發表與殖民地與大英國協管治和非殖民地化等為題材的文章,這些期刊和雜誌包括《國際關係》、《政治科學》、《公共行政》、《美國政治科學評論》、《非洲事務》、《聆聽者》、以及《經濟學人》等;[11]六十年代出版的《大學合作與亞洲發展》(UniversityCo-operationandAsianDevelopment)和以法文出版的《十九與二十世紀歐洲》第七冊(L'EuropeduXIXetXXSiecle.tome7)兩本文集,也有收錄他的文章。[11]除此以外,他還先後於1960年、1963年和1966年參與主編《非洲的五場選舉》、《帝國政府論文集》和《十年來之大英國協》三本論文集。[11][3]不過,由於他常常務求一絲不苛,再加上寫書速度較慢,因此他的專書數量不多,較重要的計有《託管責任的兩難》一書;[8]該書事實上早於三十年代寫成,但要到1965年才加以整理出版成書,內容主要研究兩戰之間的英國殖民管治政策,是該領域的權威著作之一。[5]

樂品淳常在著作中評述英政府的殖民地政策,他分析二戰期間,英政府一方面不得不承認有改善殖民地管治和殖民地人民生活水平的必要,但同時又設法分散美國與其他國際壓力對殖民地去留問題的關注;[5]對於有評論指殖民地問題植根於帝國主義本身,因此有必要由其他不相干的國家介入處理,他反駁這些不相干的國家本身沒有包袱,在實踐上反而更容易透過殖民地管治的失誤掠取更大的利益。[5]他又批評英政府過急地為非洲殖民地推動獨立進程,認為該政策至少在短期內無法為宗主國或非洲殖民地本身帶來任何巨大和明顯的經濟利益。[2]

在學術工作以外,這時期的樂品淳還開始獲英政府委以不同的公職,當中計有在1949年起擔任殖民地經濟研究委員會委員,以及在1951年起出任公務員遴選委員會兼任委員。[1]其後他又歷任殖民地社會科學研究委員會委員、海外發展研究院理事會成員和倫敦政治經濟學院校董會成員等職。[12]他還曾經獲海外學府邀請講學,擔任過美國約翰·霍普金斯大學高等國際研究學院訪問講師、加拿大阿卡迪亞大學裡德講師、以及杜克大學訪問教授等。[12]

港大校長

樂品淳在1965年離開執掌前後八年的大英國協研究學院,轉到香港,接替暫任校長的麥花臣教授(ProfessorA.J.S.McFadzean)出任香港大學第八任校長。[5][7][9]他在任內見證港大在戰後的的快速發展,學生人數除了增長60%以外,[7]社會科學院和法學系也相繼在1967年和1969年成立,而首批法學系學生也在1972年首先畢業。[9]1967年,在得到殷商鄧肇堅爵士和太古洋行捐助下,大學校方又設立柏立基學院,以前任大學監督兼香港總督柏立基爵士命名,專門為訪港的海外和中國大陸學者提供住宿地方。[9][13]為了做好港大為了做好港大校園的長遠規劃,他開始就校園未來發展展開研究,啟引繼任校長黃麗松教授在1975年邀請著名建築師S·E·T·卡斯定(S.E.T.Cusdin)制定港大校園布局的未來發展,和研究如何有效連線座落於山坡上的校園各個部份;[14]後來於1980年發表的《卡斯定計畫》(CusdinPlan),即成為港大校園日後發展的藍圖之一。[13][14]

樂品淳任內特別關注港大的行政運作,透過廢除一些不必要的委員會和組織,以及修訂各類行政指引,達致精簡大學架構和行政程式。[9]他還時常參與即場討論和向師生給予各方面的協助,並特別支持年輕一輩的教職員參與大學各委員會的工作。[9]在教務委員會上,他愛讓年輕一輩的教職員踴躍發言,儘量接納不同的聲音;[13]不過他對校務委員會的工作顯得更為嚴肅,每次召開會議前的一段日子都會閉門埋首準備,甚至謝絕接見任何訪客和教職員。[13]

同時間,他與在1963年草創的香港中文大學開展合作和交流,而且還兼任中文大學校董,支持中文大學的早年發展。[7][12][8]隨著港府在1965年成立大學教育資助委員會,他任內又致力與委員會斡鏇,爭取為擴展中的大學獲得足夠撥款。[15]樂品淳擔任港大校長期間也受到一些批評,有學生批評他過份低調,較少接觸學生,對於七十年代由左翼學生興起的中文運動和保釣運動等一連串的社會運動,也採取較迴避的態度。[16]

港督麥理浩爵士在1971年上任後銳意革新,並有意以華人擔任港大校長,結果只有58歲的樂品淳在1972年離開港大,卸下擔任七年的校長職務,[16]由原本擔任新加坡南洋大學校長的華裔化學家黃麗松教授接任,黃麗松遂成為港大創校以來首位華人校長。[8][16]為肯定他在任港大校長期間的表現,以及他在學術界的工作,他早於1967年獲香港政府奉委非官守太平紳士,[17]並於1971年獲英廷頒授CBE勛銜。[18]中文大學和香港大學也分別在1969年和1972年向他頒授榮譽法學博士學位和榮譽文學博士學位。[12][7]

除開在2000年至2002年間替任校長的戴義安教授,樂品淳原本是香港大學歷史上最後一位外籍校長,自他以後,歷任校長均由華人擔任。[19]一直到41年後的2013年,港大委任來自英國的馬斐森教授出任港大校長,才再一次打破由華人擔任校長的慣例。[19]

晚年生涯

樂品淳離開港大後,繼續活躍於大英國協關係方面的研究,他在1972年至1974年間出任曼徹斯特大學霍爾斯沃思研究學人,其後於1974年至1976年擔任倫敦大學大英國協研究資源調查計畫總監。[10]此外,他在1984年出版的《帝國主義與非殖民地化的觀點》(PerspectivesonImperialismandDecolonisation)一書發表文章,而且還四出講學。[11][8]他又擔任多項學術職務,除了繼續是皇家歷史學會院士和法國海外科學院會員外,也是皇家大英國協學會理事會成員,並於1983年獲選為終身副會長,隨後於1989年至1996年任皇家非洲學會會長。[3][12][11][9][8]

身在英國的樂品淳一直到晚年還維持與港大的聯繫,他不單時常出席港大英國同學會在倫敦舉辦的活動,又愛邀請港大師生和校友到他位於牛津郡的家中作客。[9]1982年和1992年,樂品淳更兩次返回港大,分別出席柏立基學院樂品淳堂啟用儀式,以及主持為慶祝柏立基學院成立銀禧而舉辦的首屆樂品淳學人講座開幕儀式。[9][13]2005年1月18日,樂品淳在倫敦逝世,終年90歲。[5]

個人生活

樂品淳在1938年11月4日娶史蒂芬妮·克里斯蒂·莎拉·威爾遜(StephanieChristineSaraWilson)為妻。[1]史蒂芬妮曾經是英國公務員,後來擔任過牛津大學聖希爾達學院司庫和倫敦皇家自由醫院秘書,她在1994年逝世,對樂品淳構成很大的打擊。[9]樂品淳夫婦育有一子一女,分別名朱利安(Julian)和米蘭達(Miranda),惟兒子朱利安比樂品淳早死。[1][5]

樂品淳的興趣包括園藝、步行和閱讀,他特別喜愛到皇家大英國協學會位於倫敦的圖書館和倫敦圖書館閱書。[3][8]他生前曾經是倫敦的牛津及劍橋會、位於香港的香港會、香港鄉村俱樂部和英皇御準香港賽馬會等多家紳士會所的會員。

榮譽

殊勛

以下列出榮譽全稱及縮寫:^

非官守太平紳士(J.P.)(1967年[17])

英帝國司令勳章(C.B.E.)(1971年英女皇壽辰授勳名單[18])

榮譽學位

法學博士

香港中文大學(1969年[12])

文學博士

香港大學(1972年[7])

大學博士

公開大學(英國,1978年[11])

榮譽院士

牛津大學納菲爾德學院(英國,1984年[11])

以他命名的事物

樂品淳堂(RobinsonHall):位於香港大學柏立基學院,1982年啟用。[9]

樂品淳學人講座(KennethRobinsonFellowshipLecture):香港大學校方於1992年為慶祝柏立基學院成立銀禧而設立。[13]

部份著作

EditedbyW.J.M.MackenzieandKennethRobinson,FiveElectionsinAfrica:AGroupofElectoralStudies.Oxford:ClarendonPress,1960.

(直譯:W·J·M·麥肯錫與樂品淳編,《非洲的五場選舉:一組選舉研究》。牛津:克拉倫敦出版社,1960年。)

EditedbyKennethRobinsonandFrederickMadden,EssaysinImperialGovernment.Oxford:Blackwell,1963.

(直譯:樂品淳與腓特烈·馬登編,《帝國政府論文集》。牛津:布萊克韋爾,1963年。)

K.E.Robinson,TheDilemmasofTrusteeship.London:OxfordUniversityPress,1965.

(直譯:樂品淳著,《託管責任的兩難》。倫敦:牛津大學出版社,1965年。)

EditedbyW.H.Hamiltonandothers,ADecadeoftheCommonwealth.Durham,N.C.:DukeUniversityPress,1966.

(直譯:W·H·漢密爾頓等合編,《十年來之大英國協》。北卡羅來納州德罕:杜克大學版社,1966年。)