簡介

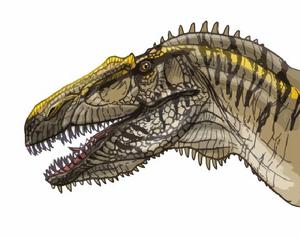

棘龍科(Spinosauridae)是群巨大、獨特獸腳亞目食肉恐龍。它們是群相當大型的二足掠食動物,擁有修長、類似上龍的頭顱,上有圓錐狀的牙齒,這些牙齒有非常小的鋸齒狀邊緣,或者沒有鋸齒狀邊緣。齒骨的前部牙齒往外突出,還有著強壯發達的前肢,巨大的爪子,這些成為這群食肉動物的外表特徵。棘龍科的名稱來自於模式屬棘龍的背部帆狀物,由多條神經棘構成。這些帆狀物的功能仍在爭論中,但普遍的解釋是做為調節體溫使用、用來威嚇可能的攻擊者、或是視覺辨識物。有些古生物學家更提出,這些神經棘支撐者由肌肉、脂肪構成的隆肉。棘龍科的化石目前已在非洲、歐洲、南美洲、亞洲、澳洲、以及北美洲等地發現。棘龍科棘龍亞科和其他的大型掠食性恐龍一樣都有適合撕咬獵物和固定獵物的牙齒與頜部,而棘龍科重爪龍亞科的牙齒與頜部似乎較適合捕食大型魚類。

歷史

已知最早的棘龍科恐龍出現於侏羅紀晚期啟里莫階,約1億5500萬年前,目前發現的侏羅紀晚期化石,僅限於牙齒化石。生存在東非坦尚尼亞的東非龍,是已知最早的棘龍科成員,被認為是基礎棘龍科恐龍。棘龍科繁盛於白堊紀早期的巴列姆階到白堊紀中期的森諾曼階,是非洲、南美洲、亞洲、歐洲各大洲的頂級掠食者和次等掠食者。其中的最大型成員棘龍體長是目前最大的獸腳亞目食肉恐龍和體型最大的陸地食肉動物。由於白堊紀中期森諾曼階的地質大變動,使得岡納瓦大陸解體,非洲、南美洲、澳洲的自然環境受到了嚴重破壞,大量蜥腳類和鳥臀目恐龍因為缺乏食物而死亡,作為頂級掠食者棘龍科恐龍失去了主要食物來源,也走向了衰落。各地頂級掠食者的位置漸漸地被興起的阿貝力龍科和暴龍科恐龍所取代。阿根廷的土侖階地層,曾發現過類似棘龍科的牙齒,但2009年的研究顯示發現這些牙齒屬於鑲嵌踝類主龍。近年在中國河南省馬家村組發現一顆重爪龍亞科的牙齒,地質年代屬於桑托階中期。

2013年,中國東北黑龍江省嘉萌縣發現了一顆大型獸腳類恐龍的牙齒,該牙齒短粗、圓錐型,表面有發育的縱向脊,前後邊緣呈銳利的脊狀卻沒有小鋸齒,與河南省馬家村組發現的重爪龍亞科牙齒極其相似。該牙齒被認定屬於棘龍科重爪龍亞科。該地層的年代是晚白堊紀6800萬年前的馬斯特里赫特階中期,意味著棘龍科可能持續在生存到了白堊紀最末期。

物種

棘龍科是由恩斯特·斯特莫(Ernst Stromer)在1915年所命名,當時僅包括棘龍屬。因為許多棘龍的近親被發現,所以棘龍科的物種開始增加。棘龍科的首次親緣分支分類法定義,是由保羅·塞里諾(Paul Sereno)在1998年定義:在棘龍超科中,與棘龍較為親近,而離蠻龍較遠的所有物種。

- 棘龍超科Spinosauroidea

- 棘龍科Spinosauridae

- 東非龍 Ostafrikasaurus

- 重爪龍亞科 Baryonychinae

- 重爪龍 Baryonyx

- 脊飾龍 Cristatusaurus

- 魚獵龍 Ichthyovenator

- 似鱷龍 Suchomimus

- 鱷龍 Suchosaurus

棘龍亞科 Spinosaurinae

暹羅龍 Siamosaurus(存在爭議)

扶綏中國上龍 Sinopliosaurus fusuiensis(存在爭議)

激龍 Irritator

棘龍 Spinosaurus

奧沙拉龍 Oxalaia

古生物學

與其他大型掠食恐龍(例如異特龍、暴龍)相比,棘龍科的顱骨形狀、結構有非常大的不同。大部分掠食恐龍的頜部寬而高;棘龍科的頜部扁而狹窄。許多古生物學家因此推測棘龍科有著與眾不同的獵食方式。- 漢斯·戴爾特·蘇伊士(Hans-Dieter Sues)等人研究激龍的頭骨,根據分析推斷棘龍科是以迅速、強力的嘴部咬合,配合強壯的頸部肌肉作出快速的咬合,將小型的獵物咬在嘴中,或者緊緊咬住中、大型獵物的要害部位,由於狹窄的嘴部形狀、交錯的圓錐狀牙齒配合上頜骨肌肉的力量,使得獵物很難掙脫。除此之外,與暴龍科、阿貝力龍科、鯊齒龍科不同,棘龍科的前肢很強壯發達,長著大型的指爪,被推測也是它們的主要捕食利器。

- 因為棘龍科具有類似現代長吻鱷的頜部與牙齒,它們過去常被錯誤地認為是純粹的魚食性動物,僅僅以魚類為食。在2007年,埃米莉·雷菲爾德(Emily Rayfield)使用重爪龍的顱骨,計算了棘龍科的生物力學結構。他們發現重爪龍的顱骨結構、咬合力,與現代長吻鱷的模式吻合;這顯示至少體型較小、頭部牙齒類似鱷魚重爪龍亞科是以魚類為主要食物來源,而身體結構更結實強壯、體型更大的棘龍亞科應該是多種食物來源的動物,被推測以中大型鳥臀目恐龍、小中型蜥腳類恐龍為食,但偶爾也可能食用魚類。

- 證據顯示棘龍科恐龍許多各種各樣的動物為食,包括了魚類、腐肉、翼龍類、小型到大型的食草恐龍。曾經在重爪龍的胃部區域,發現了魚類鱗片,以及一隻年輕禽龍的被消化骨頭;另外曾在一個棘龍標本上,發現了一個魚類骨頭嵌入齒槽;此外還有一個證據顯示一隻棘龍科恐龍正吞食一隻翼龍類。很可能棘龍科是廣生性物種,以魚類、小到大型動物為食。

- 在2010年,一項針對棘龍科牙齒的氧同位素研究,分析棘龍、重爪龍、激龍、暹羅龍的氧同位素組成,並與同時代的其他獸腳類恐龍、烏龜、鱷魚互相比較。研究人員發現棘龍科牙齒的氧同位素組成,較接近同一地區發現的烏龜、鱷魚,而不類似同一地區的獸腳類牙齒。在棘龍科中,棘龍牙齒的氧同位素組成是最接近其他獸腳類恐龍,而暹羅龍牙齒的氧同位素組成與其他獸腳類恐龍的差距最大。研究人員推測棘龍科是半水生動物,可在陸地、水域中生存,類似現代鱷魚、河馬。研究人員並推測重爪龍亞科恐龍是次等捕食者,以魚類為主食,以避免與當地的大型獸腳類恐龍競爭相同食物來源。棘龍亞科恐龍則是其生態環境的頂級掠食者,以各種鳥臀目恐龍和小型中型蜥腳類恐龍為主食。

此外,棘龍和奧沙拉龍的頭骨很寬,而嘴前部較為狹窄,所以雙眼朝向前方,可能具備雙眼立體視覺。