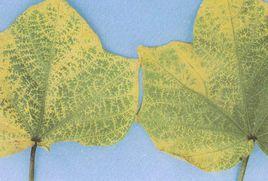

黃色網紋型枯萎病

葉脈黃,葉脈褪綠變成黃色或黃白色,葉肉部分仍保持綠色,呈現黃色網紋狀斑塊。有時也可局部或全部變黃。一般從葉緣或葉尖開始,從上向下發展。此症狀發展比較慢,但可擴大到整個葉片,最後乾枯脫落,棉株死亡(防治方法見本報6月30日《“三合一”防治棉花“枯”“黃”兩病》一文)。

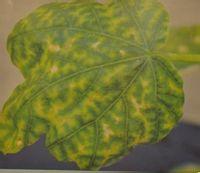

黃斑型黃萎病

棉花黃葉

棉花黃葉葉脈不黃,葉脈附近仍保持綠色,發病初期葉肉產生淡黃色不規則病斑,病葉邊緣稍向上捲曲,隨著病情的發展,淡黃色斑塊部分的顏色逐漸加深,呈黃色至褐色,病葉邊緣向上捲曲,繼而發展為掌狀花斑,類似“花西瓜皮”。一般由中、下部葉片開始發病,葉片不脫落。

缺鐵性黃葉

葉脈不黃,幼葉開始時葉脈間組織失綠,以後完全失綠,表現為“缺綠症”或“失綠症”。有時,一開始整個葉片就呈黃白色。多新葉失綠、老葉仍可保持綠色。莖稈短而細弱,土壤中磷、鋅、錳、銅含量過高,鉀含量過低,土壤粘性大、水飽和度高,使用硝態氮肥,均會加重缺鐵。

缺鉀性黃葉

棉花黃葉

棉花黃葉葉脈不黃,葉脈間組織失綠髮黃。一般從葉緣到中央、由葉尖到葉基而發生。一般自下部葉片最先發生,下向上發展;特別嚴重時可表現在中、上部葉片上,葉脈之間失綠而變黃白色,葉脈之間可出現明顯的褐色、紅褐色小斑點(針尖大小),繼而呈現褐色、紅色、桔紅色壞死,並可以發展到全葉。有時葉片皺縮、發脆、焦枯,葉緣向上或向下捲起(館陶縣河寨村宋五欽棉田的表現症狀為缺鉀、缺鐵並發)。

黃葉型紅葉莖枯病

棉花黃葉

棉花黃葉葉脈不黃,葉肉組織褪綠,開始發病時,葉片邊緣稍帶黃色。自上而下、從外向內發展。發展後可使葉片由黃變成紫紅色,葉質增厚、皺縮、發脆(註:該病與土壤的低鉀有關,但不同於單一的缺鉀症)。

缺硼型黃葉

葉脈黃,邊緣失綠變黃,可上部幼齡葉片上,葉片向上捲曲。

缺錳型黃葉

棉花黃葉

棉花黃葉葉脈不黃,幼葉呈黃灰色或紅灰色,先表現在上部幼齡葉片上。

缺硫型黃葉

葉脈不黃,葉肉失綠呈黃紫色。

缺鋅型黃葉

葉脈不黃,葉脈間組織失綠變褐色,並可產生壞死的斑點。

缺氮型黃葉

葉脈不黃,一般在老葉上發生,嚴重時在幼葉呈黃綠色,以後變成黃色。

綜合預防措施

預防缺素症黃葉

①一般高產棉田,以每畝使用純磷(P2O5)、純鉀(K2O)都要保持不低於在10~15公斤為好(用肥建議採用質量好、性價比高的磷酸二銨和中化鉀肥),而且要注意補施微肥,有條件的儘量多用有機肥。如果底施肥料的有效養分偏少或者沒有使用,一定要及時補充追施。②氮肥最好分期追施,掌握“穩施蕾肥,重施花鈴肥,補施蓋頂肥”的原則為最佳,可按“二、六、二”的比例分別追施,也可在蕾期、花鈴盛期按“三、七開”進行追施。③棉花生長後期,根系對養分的吸收功能明顯下降,可選用藍色晶典六合一增產素、十樂素、壯漢液肥、芸薹素等一些高質量的營養調節劑交替噴施3~5次,能預防早衰、防治病害、減少脫落、促進大桃,具有顯著的增產增收的效果。試驗證明,對於有早衰隱患或早衰跡象的棉田,結合防治病蟲而噴施營養調節劑3~5次,對於避免或減輕早衰的效果顯著。特別提醒:追肥在棉花的大行中間追施即可,千萬不要太靠近棉花根部,以免傷根燒根而誘發早衰。

防治枯痿病、黃痿病的黃葉

據邯鄲市在棉花枯萎病上的防治實踐,採取“三合一”的用藥防治,防治效果達到90%以上,受到棉農的歡迎。

1、殺菌劑:效果較好的是:惡霉靈、乙蒜素、億為克、戊唑醇,可選用其中的一種或兩種;

2、營養劑:磷酸二銨水溶液、壯漢液肥、藍色晶典多元微肥、精品二氫鉀等,可選擇其中一種或兩種;

3:調節劑:蕓薹素內酯、農喜十樂素、KT-30、萘乙酸等,只選擇其中的一種即可。

例如,每噴霧器的用量是:戊唑醇10毫升+億為克5毫升+壯漢液肥30毫升+農喜十樂素30毫升,基本上噴施1~2次即可。

王智廣發表於《河北科技報》《棉花“黃葉”咋回事 ?》一文。