桐柏盤古山廟會

桐柏盤古山廟會盤古山位於豫南桐柏、泌陽兩縣交界的泌陽縣陳莊鄉境內,傳說此山就是當年的創世大神"盤古"開天闢地、繁衍人類、造化萬物的地方。現在這裡已成為祭祖的勝地。

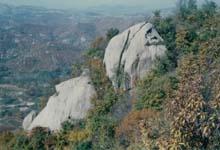

盤古山又稱九龍山,處於桐柏山脈北部邊緣地帶,其山體走自東向西,東起傳說中的"大磨",西連風山,南接猴山,北到百神廟,主峰海拔459米。山上奇石嵯峨,草木竟秀,山頭廟宇高聳,雄偉莊嚴;清晨登上山頂,可見長空碧幽,月牙西懸;平目遠眺,可見曙光初露,山頭染霞。俄爾腳下生雲,漫無際涯,盤嵐朝起,美不勝收。

歷史沿革

盤古山古廟會據說在舊時代從未間斷。"文革"期間廟宇被毀壞,廟會也就此停止。二十世紀七、八十年代,當地為了紀念傳說中的人類始祖盤古,山民們就自發地成立了盤古社,在山上又建起了廟堂,香火再續,直到近年,塑有盤古像的大殿建起,香火愈加旺盛起來,並且廟會還融進了物質交流的內容,規模也愈見宏大起來。

桐柏盤古山廟會景象

每年的三月三,豫南及周邊省市的人群蜂擁而至,燒香拜祖,祁子求安。廟會一般五至七天,農曆三月三前三天為頭會,會期的山上山下人流如蟻,旗幟招展,鑼鼓喧天,香菸繚繞,各種車輛絡繹不絕,如長龍般排列出去十餘公里。廟會期間每日趕會的人不下十萬人,三月三當日更盛,數十萬人踏春而至,到處都是虔誠的人們。更有遠道而來的善男信女為了第二天提前祭拜,頭天晚上經過長途跋涉之後還要露宿在盤古廟內,心誠可鑑。

桐柏盤古山廟會

桐柏盤古山廟會盤古廟的正殿是中殿後院的盤古大殿。大殿高聳寬敞,飛檐畫棟,古色古香,氣宇軒昂。殿內中中央便是3米多高、身著槲葉的盤古彩塑像。盤古手持日月明鏡,目光炯炯,氣度和善;其兩側分立著天皇、地皇、人皇和黃帝、堯、舜、禹、湯塑像,亦個個氣度不凡。這裡是趕會人最集中的地方。大殿的東西兩側建築古樸典雅,分別供奉著財神、觀音菩薩、關公等諸神像。在後院可不時看到逐廟拜祖替人"求子"或"還願"的小戲班。作為主廟盤古廟的配廟-盤古奶奶廟位於主峰西側的山腰上,與盤古廟遙遙相對,共守青山。其規模要小得多,但香火同樣很旺,人們虔誠地焚香叩拜母儀天下的盤古奶奶神像。

在盤古山南麓的黃楝溝、北麓的擂鼓台以及陳莊南甜水河兩岸,廟會期間成了物質交流的場所。各類交易、娛樂活動充斥其間,熱鬧非凡。

廟會過後,盤古山周圍總要下一場小雨,人稱"淨山雨"。樸素而又原始的思想支撐著這裡的人們安居樂業,故有俗語稱:"東西南北搬,不如盤古山"。

盤古山廟會及中原地區關於盤古崇拜的信仰現象可以表明,盤古是中華民族共同的祖先。而盤古山廟會正是基於盤古神話而形成了富有中原文化特色的信仰物化類典型的廟會之一,也正以其深厚而獨特的信仰意義和人文意義吸引更多的人走近它,研究它,探索它。

成為豫南地區的廟會的緣由

區域性的文化是因為特殊的自然地理條件而形成的。人文文化是這樣,民間文化更是這樣。民間文化的區域件特徵,使神祗的文化內蘊體現出頑強的地域性審美形態,那就是廟全文化中常出現的“地靈”觀念,具體地顯現為民間崇拜的神祗在傳說中對某一地域的忠實而神聖的守護。

在豫南桐柏、泌陽兩縣交界的地方,即泌陽縣陳莊鄉境內,即這應海拔四百萬十九米的盤古山。傳說此山就是當年的創世大神盤古開天闢地、繁衍人類、造化萬物的地方。盤古山山勢巍峨挺拔,高聳入雲。山石嶙峋,草木蔥籠,乳白色的雲霧飄蕩在山巒間,一層層薄紗覆蓋著一個個古老的神話傳說。每當目麗風和的天氣,清晨曙色如萬千條五顏六色的巨龍在上空騰飛,山間的雲霧翻滾著,猶如浩瀚的海市,更如數不盡的龍虎獅象在奔騰。雨後天睛的景色更為壯觀:山色煥然一新,霞光萬道,祥雲萬朵,整個盤古山如赤金鑄就。

盤古山上,人們為了紀念傳說中的人類姑祖盤古,就在高嶺處修建了盤古廟,在廟內塑著盤古的像。每年三月三,盤古山周圍的人群蜂擁而至,在這裡燒香、唱戲,擺上豐盛的祭品,感謝盤古的浩蕩恩德,或者請求盤古賜福祛疾,保佑人們平安無事,或祈禱盤古顯靈,讓家中媳婦早得子。廟會三天或五天不等,山上山下,人流猶如蟻群在攀援,各色的香火會會旗迎風招展,鑼鼓喧天,香菸繚繞。特別是自發組織起來的各路盤古社響器班子,三月初三這天一早,便在會首的帶領下,—路上燃放起鞭炮,吹吹打打,和香客遊人一起登上山頂去朝拜,在盤古廟前使盡氣力來比賽,紛紛拿出絕技,以表示自己對盤古的虔誠和忠心。

桐柏盤古山廟會

桐柏盤古山廟會來盤古山朝拜的人,總體上分兩大類。一類以中年男性為主體,即盤古社的人。他們朝拜盤古是為了求得風調雨順,以期得到盤古的恩賜。他們的行裝頗為特殊,用被單包裹起香裱,斜挎在身後,每個盤古社的還要帶上一盤大繩,繩上繫著紅布條或紅絲線, 在上山的時候由會首前面把繩子系在身上,牽引著盤古社的其他人往上登攀。他們是把盤古作為山神祟祀的。另一類以婦女為主體,主要出於求子目的的朝拜,她們自稱“許願”、“還願”。

在山腳下,她們鄭重地在胸襟上系好紅絲線、紅布條兒,先磕幾個頭再上山,常常有幾個老太婆或幾個青年婦女結伴而行,還有人帶著鈴鐺。求子的儀式很簡單,口頭許個願即可,多為老太婆替媳婦許,口中念叨著:“盤古爺爺,盤古奶奶,您行個好,給俺添個小孫兒,我給您請場大戲,好酒好菜款待您,一年四季給您請安問好,叫兒孫一輩子都記著您。”也有老太婆領著小孫兒在盤古廟磕頭的。盤古山下黃楝核溝村的一位婦女講,要磕到十二歲,才能保住盤古爺不把小孫兒“收走”。此外,還有人請盤古做“法官”斷官司的, 發生糾紛的人在廟前燒紙,放炮,擺上供品,跪在盤古像前各自發誓自己沒有做虧心事,讓盤古懲罰虧良心的人。更不用提那些個體戶祈求盤古保佑他們平安、發財。

盤古廟蓋的有閃棚、卷棚、大殿,兩側建有廊當,廟的頂樑柱為石頭造成,盤占像身穿葫葉,腰柬葛條,赤著雙腳,全然一幅勞動者模樣.顯現出樸實、忠厚、善良。像前用磚砌成的香灰池,廟會期間能被黃表紙燒得通紅,熱浪灼人。

盤古廟會成為豫南地區別具特色的廟會的緣由,其興起的緣由是什麼呢?

關於盤古山和盤古廟,以及盤古故事在古代典籍中的記載,我們可以管窺盤古廟會的來源。《古代圖書集成·山川典·泌水部》所引《水經注》文可以看到,在魏晉南北朝就有了與盤古相關的地名。李夢陽《大復山賦》記述盤古與地理地形的聯繫,更為詳細而典型。他所記述的盤古神話是作為歷史對待的,明確指出桐柏地區,盤古氏的業績.如“明劃日月”、“上冠星精,下首地絡”、“聚膏以為祟,慘脂以成川”等,分明是一組開創世界的壯舉,鑄天造地,開闢光明,高山長河賴依自己的血肉而存於世。若將這些詳情細節完整地連線起來,它將同世界任何民族的神話一樣瑰麗多彩,顯現出我們祖先的豪邁氣派。這些材料表明,至今仍然存在的盤古神話群出現在桐柏山區,確實絕非偶然。至少可以這樣說,盤古氏在這裡活動過,盤古廟會的興起就是這個地區的人民對盤古氏祟祀的具體結果。

盤古神話較早出現在三國時期的《三五曆紀》、《五運歷年紀》中,較詳細的見諸於《述異記》、《博物志》、《上古開闢演義》等典籍中,若將這些材料的輪廓清晰地勾勒出來,盤古神話的原始面目及其嬗變就一目了然了。也就是盤古廟會所形成的文化基礎,我們可以從總體上考察盤古神話的裂變與聚合對廟會形成的影響作用。

盤古神話中的所謂“化”代表著生命的開端和起源。那么,源的形式是什麼呢?是一種渾沌現象,其具體表現即“雞子”,和今人對宇宙生成變化發展的探索,有著驚人的相通之處。古人把一切事物的開端概括為“渾沌如雞子”現象的分化。

桐柏盤古山廟會

桐柏盤古山廟會盤古山及其神話傳說對周圍的影響

山不在高,有仙則名。這個仙,就是創世大神盤古氏。他(們)的居處,對周圍的山脈具有統領地位,如“嵩首殿其北,荊沔包其南。右視熊耳之嶺,左朝桐柏之山”句。所以,“建盤古氏廟”就順理成章了。

盤古氏生存環境及其背景

鋪陳,是誇張的基礎。盤古神話的瑰麗和神奇,正是從“渾沌”這種相對平靜的世界中產生特殊的美學效應的。“陰濁”利“陽清”之間,“天日高一丈”和“地日厚一丈”,則為盤古氏生成萬物的具體背景。這種環境和背景的具體交代,是盤古氏神話群鋪展開的前提,初步顯現出盤古氏的偉大、非凡。從而,才能更進一步增強後世人民對盤古氏的無限崇敬。應該說,這也是中國古典神話體系的嬗變包括定型的前提。從這裡我們可以去進一步想像,受桐柏山區盤古廟會和盤古氏神話群影響的社會文化背景和特殊的民族信仰心理。

桐柏盤古山廟會

桐柏盤古山廟會盤古氏的生化

首先是盤古氏的生。它體現在“混沌開闢”的境界生成,是盤古“左手執鑿,右手持斧”的神力作用。

盤古氏的化,即開闢世界,生成世界,創造世界的結果,基本上可以概括為三個主要方面:

其一,自然變化中的諸現象,如風、雨、雷、電等陰、晴景象的起源,世界的神格化表現。“氣成風雲,聲為雷霆”和“噓為風雨,吹為雷電”,以及“喜為晴,怒為陰”,“視為晝,因為夜,吹為冬,呼為夏……息為風”等—系列的描述,表明盤古開拓了生命運動的體系工程,是他主宰世界,統領萬物的“功勳蓋世”的英雄。

徐整在《三五曆紀》中曾描述“未有天地之時,混沌如雞子,暝涬始牙,溕鴻茲萌.歲在提攝,元氣滋始”,而“清輕者為天,濁重者為地,中和氣者為人”,所以“天地含精,萬物生化”。在後來的《五運歷年紀》個,又提到“元氣濛鴻,萌芽茲始,遂分天地,始立乾坤。啟陰感陽,分布元氣,乃孕中和,是為人世,首生盤古……”,合理地將“垂死”與“再生”連線成一個整體。

桐柏盤古山廟會

桐柏盤古山廟會從這裡,我們可以看到神格化的自然現象,作為神化的土壤的實質。董仲舒在《人副天數》中,將這類現象概括為“天人相副”。他說:天地之精所以生物者,莫貴於人。人,受命於天也,故超然有以倚,……人有三百六十節,偶天之數也。形體骨肉,偶地之厚也;上有耳目聰明,日月之象也;體有空竅理脈,川谷之象也;心有哀樂喜怒,神氣之類也……故人之身,首坌,像天容也;發,像星辰也;耳目戾戾,像日月也,鼻口呼吸,像風之氣也;胸中達和,像神明也,腹飽虛實,像百物也……天以終歲之數,成人之身,故小節三百六十六,副日數也.大節十二分,副月數也;……此皆暗膚著身,與人俱生。此而偶之算合,於其可數也副數,不可數者副類,皆當同而副天一也。

從這來看,自然世界的變化被神格化,成為盤古氏生命意義的一部分,也就合乎於情理、沒有什麼相悖於文化發展變化的一般規律了。

其二,山嶽、江河、草木、生命、星辰、金石、田土等自然世界,為盤古氏身軀所化,整個大自然.都是盤古氏偉大業績的歌頌。

有人把這種現象概括為“宇宙神話”。宇宙開創神話自身,包含著天體演變理論的萌芽。在這裡斧和鑿的結果僅僅是天地之分,而天地的形狀仍然是十分模糊的,那么,萬物具形的歷史使命,盤古氏自然就承擔起來了。諸如《五運歷年紀》和《述異記》等著述中關於盤古氏“化”為萬物的描述:盤古氏的四肢五體,變成了巍峨的山嶽,盤古氏的眼睛變成了日和月;血液或膏脂,變成了江河湖海和廣闊的土地;毛髮和皮膚,變成了茂密的草木,燦爛的星漢;盤古的筋脈,構成了地理脈絡,珠玉和金石等人間的寶藏,無不來自盤古氏的身軀。一句話,盤古氏的死,就是世界生命的誕生;盤古氏以自己的身軀換來了世界的運行、生命的繁衍。

一個特別值得人注意的地方是,這些神話中較少附會的成分,帶有鮮明的樸素風格;而且,化的本身,就是勞動和創造的被肯定,被讚頌。盤古神話中,盤古氏的性格非常簡單,其業績與大自然發展變化密切相聯,這正是宇宙神話的本色表現。向時,也說明了盤古神話的原始特徵。

桐柏盤古山廟會

桐柏盤古山廟會其三,盤古氏對生命和文明的開創。

這裡主要有兩處具體講述, 一是《五運歷年紀》中,盤古“身之諸蟲,因風所感,化為黎甿”;一是《述異記》中,“盤古氏夫妻,陰陽之始也”。前者是人類生命的根據,在於盤古氏身上的蟲,即盤古氏孕育、哺養了人類,後者是文明的開端,來自盤古氏夫妻,暗示盤古氏是婚姻制度的創立者,開創了文明的先河。盤古氏生與化的過程,也就是世界產生和發展的過程。這個過程構成了盤古神話的基本脈絡,成為盤古神話群發展演變的各種網路的基礎。