簡介

格陵蘭冰原

格陵蘭冰原格陵蘭冰原的南北方向長2400公里,最寬闊處達1100公里。冰原的平均海拔高為2135米,其中冰層一般厚達2公里。

冬天,格陵蘭冰原呈清澈的藍綠色。夏天時,表面的冰會溶化,令冰看來是白色的。 格陵蘭冰原並非格陵蘭唯一的冰塊,亦有獨立的冰川及冰蓋,覆蓋周邊的7.6-10萬平方公里。一些科學家相信全球變暖會將這冰原推向臨界點,並於幾百年內完全溶解。據計算,目前格陵蘭冰原每年損失約2270億噸的冰。 若整個冰原完全溶解,海平面就會上升7.2米。大部份沿海城市都會被淹沒,細小的島嶼國家(如馬爾地夫)從此消失。

格陵蘭冰原巨大的冰塊將格陵蘭的中央部份壓下,接近到海平面的水平。周圍有山包圍冰原,限制了冰原的四圍。若冰都消失了,格陵蘭最有可能會變成群島,直至地殼均衡將地表重新推到海平面以上。

環境

格陵蘭冰原的最高海拔是位於南北兩面的崤,南崤高達海拔3000米,位於北緯63°–65°;北崤高達海拔3290米,位於北緯72°。在格陵蘭冰原上,溫度比格陵蘭的其他地方要低。紀錄最低的全年平均氣溫為-31℃,是在北崤的中北部出現,南崤頂的氣溫則為-20℃。

歷史

格陵蘭冰原的冰已有11萬年的歷史。但是,一般相信格陵蘭冰原是於上新世晚期或更新世早期融合冰川及冰蓋而形成的。格陵蘭冰原自上新世晚期就沒有再擴展,但在第一次大陸冰川作用就發展得非常快。

格陵蘭冰原的冰並未到達海洋,所以沒有大型的冰架出現。大型的注出冰川流經山谷及格陵蘭周邊沖擦海洋,造成北大西洋的大量冰山。注出冰川中最著名的就是雅各布港冰河(JakobshavnIsbr),每日流動20-22米。

格陵蘭冰原近年(截至2011年)出現大幅溶解的情況,由1979年至2002年就上升了16%,令海平面上升及可能影響洋流方向。1993年至2005年,在黑爾黑姆冰川(HelheimGlacier)及格陵蘭西北部的冰川地震次數急遽上升。

紀錄氣候

格陵蘭冰原的年代已達11萬年之久,冰內保存了以往氣候的資料。在過去數十年,科學家鑽探達4公里深的冰核,從中尋找以往的氣候指標,如氣溫、海洋體積、雨量、化學及氣體成份、火山爆發、太陽活動、海表生產力、沙漠範圍及山火的資料。冰核下儲存的氣候指標比其他天然的紀錄,如樹輪及沉積層,來得要多。

冰原溶解

格陵蘭冰原

格陵蘭冰原格陵蘭冰原位處於北極,特別容易受到全球暖化的影響。北極氣候現已急速變得溫暖,估計萎縮得更快。從冰原的質量估計,2006年的溶解率為每年239立方公里。

另一項研究亦指2003年至2008年間,平均每年溶解195立方公里。根據冰雲與地面高度衛星(ICESat)及先進星載熱發射和反射輻射儀(ASTER)的數據,冰原所失去的冰約有75%成為了海岸的細小冰川。

2012年,研究人員發現格陵蘭冰原可能在溫度上升幅度更小時全部融化。研究人員藉助計算機模擬推演發現,全球平均氣溫比工業化以前上升0.8至3.2攝氏度時,格陵蘭冰原將全部融化,最佳估算值為1.6攝氏度。先前推測顯示,溫度上升1.9至5.1攝氏度時冰原可能全融,最佳估算值為3.1攝氏度。

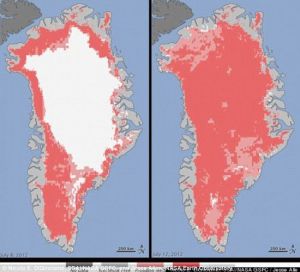

2012年7月8日和7月12日格陵蘭島冰川融化示意圖。深紅色區域是根據三顆衛星數據繪製的開始融化的冰原區域。淺紅色是一顆衛星數據繪製的融化區域。

2012年7月8日和7月12日格陵蘭島冰川融化示意圖。深紅色區域是根據三顆衛星數據繪製的開始融化的冰原區域。淺紅色是一顆衛星數據繪製的融化區域。若格陵蘭冰原的285萬平方公里的冰完全溶掉,全球的海平面會上升7.2米。全球暖化問題可能會將格陵蘭冰原的冰低於臨界點,引發長期溶解問題。氣候模式估計單在格陵蘭於這個世紀內就會上升3℃,在下一千年估計海平面就會因此上升1米。冰原模式進而估計這會引發冰原的長期溶解,直至整個冰原完全溶掉。這樣的海平面上升差不多將全球所有主要城市都沉沒在水中。

2012年7月,根據NASA三顆不同衛星的觀測,格陵蘭島整個冰原都在經歷不同程度的融化。7月8日時冰川有近40%開始融化,而至23日冰蓋表面開始融化的面積已經達到97%。即使是在格陵蘭島的核心區域,冰原也有融化的跡象,而這自1889年有觀測以來尚屬首次。

地幔熱流影響冰原融化

2013年8月,由德國地學研究中心(gfz)領導的國際研究倡議icegeoheat小組報告,格陵蘭冰原正在從下面融化,而這是由地球內部從地幔到岩石圈的熱量流動造成的。

冰原加速

格陵蘭冰原

格陵蘭冰原格陵蘭冰原注出冰川速度的改變可以有兩個理論解釋:

第一個是有關融水的加劇效果。額外的冰表面溶化造成融水,融水經冰河壺穴滴漏入冰川基部,減低了基部的摩擦力。這個理論正正就是瑟梅哥·庫雅雷戈冰川(SermeqKujalleq)於1998年至1999年間高達20%的季節性加速。不過,就巨型冰川流動的研究顯示,這個機制只能提供短期的速度,對注出冰川的全年流動影響力甚少。

另一個理論是指於冰裂面的不平衡力引起的非線性反應。變薄的冰川較具浮力,摩擦力因而減少及速度增加。冰裂面藉橫向擴張來推動上層冰川。大型注出冰川的基部經常都會有水來幫助潤滑。這些水一般是來自基部,而非表面溶解。若融水是加速的關鍵,冰川的速度必須也像融水般是季節性的;若不平衡力是關鍵,加速度必須沒有季節性,且專注於冰裂面。格陵蘭東部的黑爾黑姆冰川於1970年代至2000年間都有穩定的終點。於2001年至2005年,黑爾黑姆冰川後退了7公里,並由每天20米加速至30米,終點區域向上變薄達130米。同於東部的康格爾隆薩克冰川(KangerdlugssuaqGlacier)於1960年至2002年間都有穩定的終點,其速度由1990年代的每天13米,增加至2004年至2005年的每天36米,於下游變薄達100米。瑟梅哥·庫雅雷戈冰川的加速度由冰裂面開始,於1997年散布到上層冰川的20公里,而到了2003年就到了內陸的55公里。以上每一個主要的注出冰川加速度都超過50%,遠遠高出融水的影響。加速也不只限於夏天,就算沒有融水也能維持加速度。就格陵蘭東南部32個注出冰川的研究,發現流入海洋冰川的加速度特別明顯。另外,這些冰川的冰原變薄得也較為明顯。故此,唯一能解釋加速度的是一連串的事件:流入海洋冰川的終點區額外地變薄,未有磨蝕冰川舌,從而容許了加速、消退及進一步的變薄。融水引發的加速度並沒有明顯的影響。

溶解改變率

格陵蘭冰原

格陵蘭冰原政府間氣候變化專門委員會(IPCC)估計中央部份的積雪每年達5200±260億噸,溢流及底部溶冰分別每年達2970±320噸及320±30噸,每年製造冰山達2350±330噸。綜合來說每年就減少了440±530噸,顯示冰原現正溶解。

根據1996年至2005年的數據,冰原變薄的速度更快。於1996年,格陵蘭每年就減少96立方公里的冰原;2005年,減少的冰原就上升至每年約220立方公里;到了2006年,估計就進一步上升至每年的239立方公里。以此失冰率計算,格陵蘭冰原只有1.19萬年來溶化。但是於2007年,格陵蘭冰原的失冰率就上到歷史新高的592立方公里,加上雪降偏低,一年就反常的減少了65立方公里。若冰山崩裂按正常發生,單于2007年格陵蘭就失去了2940噸的冰原。