李準,人名。比較著名的有清代水師提督李準、現代作家李準。

清代水師提督李準

李準

李準李準(1871年-1936年),派名新業,亦名木,字直繩,又字志萊,號恆齋,默齋,別號任庵。四川省鄰水縣柑子鄉(現柑子鎮)活水溝桅子灣人。生於清同治十年(即1871年),官清廷南澳鎮總兵、廣東水師提督。

清光緒三十三年(1907)李準親率船艦巡視西沙諸島,先到西沙群島林島(今永興島),鳴炮,升大清黃龍旗,並刻石立碑,書「廣東水師提督李準巡閱至此」。同年,李準航艦經東沙群島時,發現日人私自侵入東沙島,開採鳥糞,捕撈海產,並修築碼頭、軌道、廠房等,經由向日本領事抗議,日人乃退出東沙島。稍後,李準再巡西沙,勘查島礁,鑿井造屋,並協助定居漁民放養家畜、捕撈海產以示固守島嶼海疆之決心。李準返回廣州後,在水師提督府,親自舉辦了一個南海諸島展覽會,展出巡海照片、地圖、及南海珍貴海產等,是近代中國海防教育中的一次重要活動。因為他不辱海防使命,據理爭回國家領土和主權,現在西沙群島仍有一個小島用他的名字命名。

現代作家李準

李準

李準生平

李準在農村

李準在農村李準的祖父李祖蓮,教書達40年之久。伯父李明昭(俊華)曾任洛陽第四國小校長;叔父李明善當過國小教師;父親李明選(俊人)靠自學粗通文墨,長年在外經商;母親楊氏,出身於鄉村醫生家庭,雖不識字,但熟悉和掌握豐富而生動的農村語言。李準自幼從母親那裡受到了農村語言的影響。

1934年,當他6歲時,到離家半里路的麻屯國小讀書,取學名李準。放假在家,讀過《三字經》、《弟子規》、《朱子家訓》一類的啟蒙書。12歲國小畢業。考入洛陽縣常袋鎮達德中學讀書。在國中唯讀完一年級,因河南大早,家境貧困而輟學,並隨河南逃荒難民到西安度過了近半年的流浪生活,雖於當年秋天返家,但從此告別了學校生活,在家隨祖父讀《史記》、《古文觀止》、《樂府詩選》、《唐詩合解》、《古文辭類纂》等一類史書和文學作品,打下了深厚的古典文學的基礎。15歲時被送到洛陽車站恆源鹽棧當學徒,期間,受其師兄李寶才的影響,經常到洛陽“聾子書店”租書讀,開始接觸屠格涅夫、托爾斯泰、巴爾扎克、狄更斯、魯迅、茅盾、巴金等中外大家的名著,開闊了藝術視野,培養了對文學濃厚的興趣和愛好。

從17歲開始,他在家鄉麻屯鎮郵政代辦所當郵遞員,在送報送信之餘,堅持刻苦自學。凡他經手傳送的報刊,都要仔細閱讀一遍,平均每天要讀五六份報紙,每月要讀兩三份雜誌,這就進一步擴大了他的思想和藝術視野,並通過這個渠道廣泛接觸了社會上各個階層的人物和生活。他經常代替鎮上目不識丁的農民寫信,因而熟悉了幾百個農民家庭,也熟悉村鎮上各職業、身份的人,理髮的、賣豆腐的、更夫、屠戶、吹鼓手、算命先生等都是他熟悉的人物。他曾告訴友人:“我沒進過高等學校,社會生活就是我的大學。”可以說這個小村鎮,就是他最初的生活基地,就是他的“人間大學”。他所熟悉的三教九流、五行八作各色人等,都成了後來他作品中栩栩如生的人物形象。

從19歲開始,李準參加了村鎮上的業餘劇團,涉足文壇,開始編些舊戲演唱,除編寫戲曲劇本外,還在洛陽的報紙上發表關於岳飛之死的歷史小說《金牌》和散文《中國最早的報紙》,這成了李準最早的文學活動。這一時期,他受其在洛陽地下工作的表侄石黎明的影響,開始閱讀一些馬列主義的理論著作和新文藝作品。《大眾哲學》、《社會發展史》、《辯證唯物論》、《在延安文藝座談會上的講話》和趙樹理的《小二黑結婚》、《李有才板話》等成了他經常閱讀的書籍。趙樹理的作品中濃郁的生活氣息和生動、幽默的語言,使李準受到很大影響,產生了學習農民語言的興趣和創作文學作品的願望。

1948年,洛陽解放,經過李準表侄石黎明的介紹,李準到豫西中州銀行當職員,參加了革命工作。23歲那一年,他當了銀行貨幣計畫股股長,不久又調到洛陽市幹部文化學校任語文教員。

1953年是李準的成名之年。這一年他25歲。在語文教員任上,他利用課餘時間,學習文學創作,寫了《婆婆和媳婦》、《賣西瓜的故事》、《我沒有耽誤選舉》等小故事,均在《河南日報》發表。9月李準創作了短篇小說《不能走那條路》,11.月20日《河南日報》發表,引起爭論,受到文藝界的重視和廣大讀者的熱烈歡迎。12月,河南人民出版社為這篇小說出版了單行本。1954年1月26日《人民日報》轉載了《不能走那條路》並加了編者按。按語說:“這篇小說,真實、生動地描寫了幾個不同的農民形象,表現了農村中社會主義思想對自發傾向進行鬥爭的勝利。這是近年來表現農村生活的比較好的短篇小說之一。”此後,全國40多家報刊均以整版篇幅相繼轉載。4月,《不能走那條路》單行本重版,通俗出版社同時出版單行本,到1959年先後印刷4次。這篇轟動一時的小說,並沒使李準陶醉,他沒有為自己的創作劃句號,而是堅持深入生活,深入民眾,與人民同心,與時代同步。

1954年初,他被調到河南省劇改會(鄭州)工作,隨後,就到開封縣黃河農業社體驗生活,並參加改編話劇《不能走那條路》。當年8月,他帶領妻子和4個孩子第一次到滎陽縣司馬村落戶當農民。在此期間,在他落戶的農村與著名作家趙樹理相見,在一起生活十多天,相談甚密。自此,倆人建立了深厚的友誼,在文學創作上,李準受到趙樹理很大的影響。不久他又到登封農村落戶,60年代到鄭州郊區祭城公社和屈莊黃泛區落戶,與農民兄弟同吃、同住、同勞動,並先後發表了有影響的短篇小說《白楊樹》、《李雙雙小傳》、《耕雲記》、《信》、《西匹瘦馬》、《清明雨》、《兩代人》、《野姑娘》等。

1954年11月,話劇《不能走那條路》在《河南文藝》第22期發表,單行本由河南人民出版社出版。1955年,他被調入河南省文聯,開始從事專業文藝創作,並當選為河南省第一屆人大代表。作為電影劇作家,他的創作是從1956年開始的。當年,他以《人民日報》特約記者的身份,赴東北12個大中城市採訪,並在黑龍江醞釀創作電影文學劇本《老兵新傳》。1957年他在上海修改《老兵新傳》,並同時創作《小康人家》電影文學劇本。1958年1月,《老兵新傳》在《收穫》第1期發表,《中國電影》第8期轉載,中國電影出版社8月發行單行本,1959年12月再版。李準的創作情緒高漲,此後一連創作了《小康人家》、《冰化雪消》、《耕雲播雨》、《李雙雙》、《吉鴻昌》、《龍馬精神》等。

1958年,是李準三十而立之年。這一年,繼元月電影文學劇本《老兵新傳》發表後,9月電影文學劇本{小康人家》單行本,由中國電影出版社出版。12月,短篇小說集(不能走那條路》由人民文學出版社出版。文集收錄了他的《不能走那條路》、《白楊樹》、《孟廣泰老頭》、《雨》、《林業委員》、《陳橋渡口》等。卷首有人民文學出版社編輯部的《出版說明》。

在他32歲的這一年的2月,他加入了中國共產黨,7月22日至8月13日在北京參加了第三次中國文學藝術界代表大會,受到黨和國家領導人毛澤東、劉少奇、宋慶齡、周恩來、朱德、鄧小平等同志的接見。在這次大會上,李準當選為中國作協理事。

1963年,在李準的創作生涯中也是閃光的一年。這一年5月,《大眾電影》雜誌社舉辦的第二屆中國電影“百花獎”評選結果於22日揭曉,影片《李雙雙》獲最佳故事片獎。郭沫若為其題詞說:這部劇作“反映了新時代的農村面貌,表現了大公無私、敢於鬥爭的團隊精神精神,生活氣息濃厚,喜劇色彩繽紛,贏得大眾喜愛,是一首農村集體經濟的頌歌。”作為《李雙雙》的編劇,李準獲得了最佳電影編劇獎。當年8月他的文藝論文集《情節、性格和語言》由河南人民出版社出版,9月,短篇小說《不能走那條路》,作為工農通俗讀物,由上海文藝出版社出版。10月,電話文學劇本《走鄉集》由中國電影出版社出版,1964年9月再版;收有《老兵新傳》、《小康人家》、《耕雲播雨》、《李雙雙》。當年,短篇小說《耕雲記》(維吾爾文版)單行本,由新疆人民出版社出版。

在李準進入不惑之年的1968年,“史無前例的文化大革命”已使中國“動亂”了三年,他不僅被剝奪了寫作的權利,而且被劃為“黑幫”分子,遭受批鬥。他的作品不僅被禁止,他的長篇小說《滄桑路》的手稿約15萬字也被“造反派”抄走。他先是被關押在被稱之謂“牛鬼蛇神”的“牛棚”,繼而被當時的批鬥改團帶到周口地區看管勞動。在這種氣氛下,第2年,李準帶領全家下放到西華縣公社屈莊生產隊“勞動改造”。這一年從8月26日到10月11日的47天裡,《河南日報》連篇累牘地發表了批判李準的《信》和《龍馬精神》的文章約20篇。

在“炮火轟轟”的批鬥聲中,李準在農村,了解了600多戶人家的家史,為一些壽終的農民寫了不少祭文。在創作有罪的年頭,他還創作了《三打鐘》、《榆樹記》等幾個小戲,供農村劇團演出。其中的《榆樹記》,成了他以後創作《大河奔流》的雛型。就是在“四人幫”肆虐的年代,李準開始醞釀寫作電影文學劇本《大河奔流》,開始醞釀寫作長篇小說《黃河東流去》。為了這部巨著的創作,在1974年2月,他沿黃河到濟南,再到人海口,蒐集黃河兩岸人民的生活和地方風情等資料,並先後到煙臺、威海等地採訪。為了蒐集“花園口決堤”時河南逃荒難民的情況,1975年3月,他先後赴武漢、四川、西安、鹹陽、延安等地,直到5月份才回到北京,在粉碎“四人幫”的1976年,他寫出了電影文學劇本《大河奔流》的第二稿,1978年搬上銀幕,1979年在全國上映。

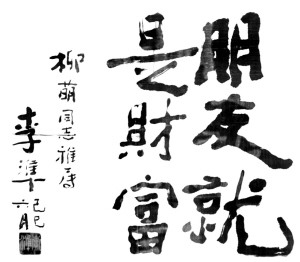

李準書法

李準書法1964年李準當選為中國人大代表和全國青聯委員,1980年,李準當選為河南省第五屆人民代表大會代表,被選為河南省文聯副主席,河南省作協分會主席,電影家協會河南省分會主席。第二年,因工作需要,他被調到北京中國作家協會工作。1996年12月,在中國作協第五次代表大會上,當選為中國作家協會副主席。此前,1990年,他擔任了中國現代文學館館長。

由於創作《黃河東流去》所付出的巨大心血,80年代初,李準被累倒了。高血壓、糖尿病,然後到1985年夏天,他患腦血栓住院達半年之久。此後,他的身心健康受到嚴重困擾,不能正常上班,一向強壯的身體成了“問題”。如果按照醫生的要求和生命的規律,他應當頤養身體。可在他病好後,他的電影新作一部接一部。就是在1985年年底他住院半年出院後,12月,他的長篇小說《黃河東流去》榮獲第二屆茅盾文學獎第一名,《抒寫民族之魂》發表在21日的《文藝報》上,1992年,他所編寫的電影文學劇本《老人與狗》投入拍攝。2000年2月2日李準在北京辭世。

作家情結

李準

李準李準常說他很喜歡河南的先師先賢,他很注意從他們身上吸取營養。見到他的家鄉人,他往往要問河南文壇的老前輩。提起謝瑞階,他就會因某個細節而激動起來。他說:“在鄭州,我對謝老是以父輩相待的。我們原來住在一起。我調到北京後,他常在上午上班時,在門前怔怔地站上半個小時。問他幹啥?他說我在這兒站一會兒也好受!他的意思是站著看我去上班已習慣了。但過去是實際,現在是想像中。”他說:“蘇金傘去世前,我去看他,我們抱頭痛哭。我是個一輩子不說假話的人。謝瑞階、李蕤等等都是這樣的人。”

對於河南文壇老前輩他尊如父輩,對於河南的先聖先賢,他常引以為驕傲。說到洛陽的賈誼,他說:“在古代,我們河南最好的文章是賈誼的《過秦論》,把秦始皇放在手掌心上分析。一個年輕人竟然有那樣大的熱情和氣魄!”1997年5月下旬,他為《牡丹》創刊40周年題辭,一幅是“雄文過秦論,華章兩都賦”;另一幅是“蘇秦六國都丞相,賈誼洛陽大作家”。蘇秦、賈誼都是洛陽人,李準的兩幅聯句,既讚美了洛陽悠久的燦爛的歷史文化,又是對當今洛陽文壇的祝福和期望。

家鄉的人聽說他準備創作劇本《唐玄奘》,問到他時,他感慨地說:“玄奘這個人太可愛了!”“他是我們偃師人,也算是洛陽人。我們洛陽就常常出這樣的人。”他常常為他的鄉梓而自豪。他說,“這個玄奘,第一是雄辯家。不論見到誰,他都能把他說服。第二是漂亮。我們洛陽地區就出這種氣派的人,高大、茁壯、瀟灑,如玉樹臨風。第三是執著。他的性格與《西遊記》上完全不是一回事。”他對河南文壇的關注,不只是所謂鄉黨、鄉情,而是體現了他對當代文學的總體思考。

李準

李準說到河南外號叫“侉子”,他說:“什麼叫‘侉’?我琢磨就是:看上去笨笨的,臉黑黑的,實際上內心透亮。外表有點傻,有點笨,卻是內藏狡黠,有的簡直是絕頂聰明。茅盾文學獎,一次有3名河南人,為什麼?這還得感謝黃河。黃河的性格里有一個變字,黃河是多變。變則通,以變看問題,看文學,這其中的奧秘不得了!”他關心河南文壇,不只是說河南的好處,他也尖銳指出河南的問題,甚至包括他自己創作中的問題。他說:“我們河南也有缺點”,“這就是一個‘躁’字。”他說:“戒驕容易,戒躁難。大作家產生不出來,就是因為這‘躁’。”他問道:“我們經常說我們中州古代出過多少人才,但是北宋以後以至近代呢?’’他以自己親自考察的常熟市為例說,常熟只有10萬人口,可是元朝以後出過7個宰相,8個狀元,465個進士,現當代又有一批國家級教授、學部委員、院士,究其原因,得益於那裡的讀書風氣濃厚,學風正派,學問做得紮實,讀書方法也得當。“和人家比,我們河南不能驕傲,應當向人家學習。我們現在還是沉默不起來,沉不下去。因而,不是厚積薄發,深思熟慮,不可能出大作品大作家”。

李準分析河南的問題,同時也毫不掩飾地解剖自己的作品。他說:“我過去的一些作品不值一提了。”“現在回顧我的創作,有三個人的三句話令我不能忘記。”“一個是胡風,他在監獄裡讀了我的全部小說,後來他對我說:‘李準呀,你把生活寫得太甜!’是啊,說得準啊。”“再一個是沈從文。……他讀了我的小說後說:‘李準,你寫得太少了……”“第三個是欒星。……粉碎‘四人幫’以後,有一次他見到我說:‘李準,再也不要寫那些速朽的東西了。文學不能老是緊跟政治。”’李準總結:“這三句話只有四個字:甜、少、速朽,從教訓的角度,可以說很切合我。”文藝圈裡的人都知道,李準曾反覆總結過他前期創作的經驗教訓,最著名的就是對五六十年代的所謂“運動文學”的概括。他儘管為此惹得不少人不快甚至批評,但絕對是痛陳時代弊病的箴言。

對家鄉的關注,不只是他棲身文壇,而且對家鄉各種事業的發展都寄以深情。1995年,在洛陽玻璃廠,他發表了熱情洋溢的講話,並書寫了“風檣陣馬,勇往直前”的題辭。在偃師,他對偃師市製鞋業的蓬勃發展甚感興趣,他建議偃師生產的鞋子可以推出“玄奘牌”,並揮毫寫下了“千里之行,始於足下”的題辭。1997年12月洛陽大學成立河洛文化研究院,他應邀擔任該院顧問。期間,他得知《洛陽市志》出了《牡丹志》,回京後,於1998年寫下了“明艷澹雅,超群絕倫”的題辭,並掛號寄來。

李準的情結,鍾情於農村,鍾情於農民,鍾情於鄉音,鍾情於文壇同道,更鐘情於民族文化。大概是在1995年,李準帶18名大陸作家到台灣訪問。台灣海基會的焦仁和會見大家,和大家握了握手,就藉口忙,要離開,讓他的副手同大家談。這時李準望著他轉過身的背景說:“焦先生,你就要走嗎?”焦仁和聽到後轉過身來。“請問一個問題:焦先生你的大名是誰起的?”“祖父起的。”焦仁和在焦急中有些不耐煩。“請問是什麼含義?”李準又問。“老家是河北仁和縣,就以縣為名。”焦仁和再答。“恐怕不這么簡單!”李準強調地說,然後又設了一問:“你知道這個‘和’字是什麼意思?”這種挑戰性的設問,用意當然是想留下他。於是李準自己回答說:“‘和’字的大寫右邊是‘禾’,左邊是‘龠’。‘龠’字是‘人’字下邊三個口,表示它是中國很古老的一種用竹管編成的樂器,叫作‘笙’。‘笙’在中國傳統樂器中最不響亮,但他一吹起來就造成了和諧。笙的功能就是造成和諧,‘以和眾聲也。笙有兩種:‘大者名巢,小者名和’。笙就是生。人和就是笙,也就是生。你在海基會負主要責任,常常有3億人看到你的形象,你的佛光照耀。我希望你在兩岸關係牛起到‘笙’的作用。”焦仁和站定了,眼睛看著李準,激動地說:“說得好!我一天平均接待6個大陸代表團,都是一看一握就走,想不到今天聽你這番話,足見大陸作家文化底蘊深厚。”李準又說:“這是咱們中華文化比西方文化高明的地方。我們講‘和為貴’,‘和氣生財’。‘和’才是人生目的,而不是‘爭’。海峽兩岸應當立足於‘和’,而不要再‘爭’下去了。‘爭’的結果對雙方都不好。‘天地之氣,莫大於和’,‘天地之美,莫大於和’,‘德莫大於和”焦仁和聽了這番話,表示贊同。並說,一定要為祖國的統一多作貢獻。李準用中華民族的文化融化自己,同時也融化他人。自此之後,李準每年都在生日前夕收到焦仁和寄來的“李準先生華誕賀卡”。

軼事

李準和喬秀清

李準和喬秀清通過寫悼詞,李準收集了大量的家史、族史、村史、鎮史,其中不乏傳奇人物,曲折的情節,獨特的細節,生動的語言。李準原來並不熟悉豫東農民的生活,這回正好補上這一課。後來他對這些“原生態”素材進行整理、提煉、加工,成為《大河東流去》頗為出彩的重要章節。

1989年義大利作家訪問中國,詩人、翻譯家馮至以中國作協副主席的身份接待。鄧友梅、李準和柳萌等幾位作家陪同。地點就在外賓下榻的前門飯店。來訪的時間正趕上胡耀邦逝世,整個北京城氣氛異常凝重。由於同樣的原因,當時主事的作協主要領導,沒有一個人出席接待,跟外賓談起文學交流時,接觸具體事宜就不好接應了。談到雙方互訪的事,如果不立即答應下來的話,對客人多少有點失禮,對中國作協聲譽也不好,當時分管外事的書記鄧友梅,徵得馮至的同意後,讓柳萌暫時先應承下。柳萌當時主持的中外文化出版公司,在中國作協算是一個獨立實體,中外文化出版公司的宗旨,就是向世界譯介中國文學,對外交流按說是分內事,可是當時畢竟資金困難,萬一答應下來兌現不了,同樣會有個信譽問題。馮至和鄧友梅兩最後說:“你先應承下來,咱們把這台戲唱完,到時有什麼情況,再找作協領導解決。”這樣柳萌才勉強答應了。

會見結束後,李準對柳萌說:“你這個出版社(中外文化出版公司),是專門對外的,應該廣泛結交朋友,尤其是外國朋友。我告訴你,有了朋友,什麼事都好辦。朋友就是財富。”對於李準的話,柳萌能夠積極理解,也牢牢記住了。讓柳萌萬萬沒有想到的是,在這次接待外賓後的一天,李準給他送來兩幅字,都寫的是“朋友就是財富”。此後,讀著李準蒼勁有力的隸書大字,柳萌經常思索自己的生活經歷,體會這“朋友就是財富”的含義。

劇作家

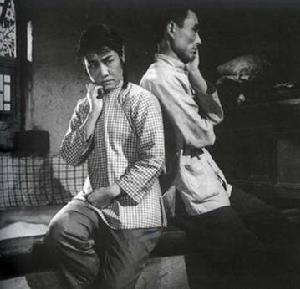

電影《李雙雙》

電影《李雙雙》李準認為,對創作人員來說,克服浮躁心態,注重增加平時的生活和文化知識的積累十分重要。只有這樣,中國的電視劇創作才會更上一層樓。在電影編劇中,李準可謂是佳作頻出,且都極具影響力。如:50年代的《老兵新傳》,60年代的《李雙雙》,70年代的《大河奔流》,80年代的《牧馬人》、《高山下的花環》,90年代的《清涼寺的鐘聲》和《老人與狗》,李準的電影都打動著每一個看過他的電影的心。他的筆撥動了中國億萬影迷的心弦,用自己的小說改編的電影《李雙雙》,獲1963年第二屆中國電影“百花獎”最佳故事片獎,李準同時還獲最佳電影編劇獎。李準根據張賢亮的短篇小說《靈與肉》改變的電影《牧馬人》,1981年獲中國電影“百花獎”最佳影片獎;1982年,54歲的李準第八次受著名導演謝晉之邀,與李存葆聯合改編中篇小說《高山下的花環》為電影文學劇本。在第八屆電影“百花獎”中,該片列於最佳故事片獎之首;同時還獲另外三項“百花獎”和五項“金雞獎”。李老榮獲了第五屆“金雞獎”最佳編劇獎,成為中國第一位榮獲“百花”、“金雞”雙獎桂冠的電影劇作家。

作家絕招

李準

李準常香玉舞台生涯50周年慶祝活動時,文藝界名流齊來祝賀,李準也來了。導演謝添一把拉住李準說:“老李,我想當眾試試你!你說三句話,讓常香玉哭一場,我才服你!”

李準略一思索,為難地對常香玉說:“香玉,今天是你的大喜日子,他偏讓你哭,這不是難為人嗎?”接著他又說:“香玉,咱們能有今天可不容易啊,說起來,你還是我的救命恩人呢!我10歲那年,跟著逃荒的難民到了西安,眼看就要餓死了,忽然有人大喊,大唱家常香玉放飯了,河南人都去吃吧!嘩——難民們一下子都涌了去。我捧著粥,淚往心裡流,心想,日後見到這位救命恩人,我給她磕個頭。文化大革命中,你被押在大卡車上遊街、‘坐飛機’,我站在一邊,心裡又在流淚,我真想喊一句,讓我替她吧,她是俺的救命恩人哪……”

“老李……別說了!”常香玉打斷李準的話,捂著臉,轉過身,早已淚流滿面了。謝添服了。

寫作特色

電影《李雙雙》

電影《李雙雙》作為一個專業作家,自1953年11月,李準在《河南日報》發表了短篇小說《不能走那條路》開始步入文壇。幾十年來,他出版的主要短篇小說還有:《李雙雙小傳》、《兩匹瘦馬》、《農忙五月天》等小說集,共收集了50餘篇短篇小說;中篇小說有:《冰化雪消》、《沒有拉滿的弓》、《瓜棚風月》、《王潔實》等;並著有《黃河東流去》長篇小說,該作品榮獲了第二屆茅盾文學獎。李準自己也認為,真正能代表他藝術上最高成就的作品就是這部小說。《黃河東流去》以三、四十年代黃泛區人民的苦難史為背景,藝術地再現了黃河流域勤勞、質樸、俠義的農民的歷史命運,熱情地謳歌了他們那黃金般可貴的品質和純樸美好的感情,挖掘出中華民族的偉大魂靈。作者成功地塑造了李麥、徐秋齋、海老清、藍五、王跑等典型形象。在藝術上作者將中國古典小說的敘事方式同外國小說的某些富有表現力的技巧很好地結合起來。在描寫上,既有白描的硬功夫,又學習外國小說心理描寫方面的長處,使這部小說成為傑出的土洋結合之作。

![李準[現代作家] 李準[現代作家]](/img/d/97b/nBnauM3X3gTO4MTN5YTN1QTO5MTMwEjN5ETNyQTNwAzMwIzL2UzLxQzLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLyE2LvoDc0RHa.jpg)