概念

最小含氧層又稱缺氧層,是指海水中含氧量最低的水層。海水含氧量自表層向深處逐漸減小,到達500~1000米水深處,共含氧量達最小值,這個深度帶常稱為最小含氧層或缺氧層。

特點

最小含氧層具有重要的地層意義,可形成富含有機質的沉積物,如白堊紀時大量出現富含有機質的黑色灰岩層,就是因海水中出現缺氧層的原故。白堊紀時全球氣溫較高,赤道和兩極之間溫度梯度很小,很少出現環流,易產生缺氧層,因此深層水的氧含量較低。在極地近表層形成的富含氧層,當它們流人深海盆地底部時,由於生物的呼吸和碎屑物質的氧化作用而逐漸失去氧氣,因此含氧量低的深層水年齡較老,可以根據深層水含氧量的多少作為鑑定海水年齡的指標。

決定溶解氧垂直分布和最小含氧層的宅要因子是依存於該海域的生產力和中層水密度的垂直分布。中層水的密度決定了最小含氧層的深度,生產力支配著溶解氧含量和碳酸物在最小層的生成。

海水中溶解氧不僅有水平與垂向上的空間變化,而且還隨時間變化。因光合作用受太陽光照而變,故溶解氧午後最高,黎明前最低,因此有周日變化。在不同季節,海水溫度、鹽度、生物、氧化過程、海水運動都有所變化,相應地,溶解氧也隨季節而變。一般地,冬季最高,夏季最低。全球環境在地質時期里有一定的變化,導致海水中氧氣含量的變化,如海洋地層中的缺氧沉積物、黑色頁岩、有機碳、海洋石油天然氣就是海水含氧量在地質時期里變化的結果和記錄。這是當前全球變化、海洋地質學和古海洋學研究的一個重要領域。

研究與運用

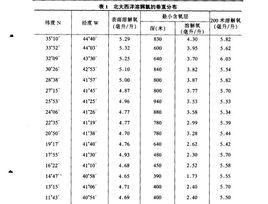

①根據1998年7月和1999年1月南海兩個航次的綜合調查結果,對溶解氧(DO)的平面、垂直分布以及海-氣交換通量進行了研究,結果表明:表層海水是DO濃度最高的含氧層,在次表層20~75 m處普遍存在著DO濃度的最大值(440 μmol/dm ),同時該層還出現了pH值的最大值和活性磷酸鹽濃度的最小值,其位置在溫躍層的下界附近。對夏季表層DO和活性磷酸鹽進行相關性分析可知,其相關係數為-0.915(n=288),兩者呈顯著負相關;同時,DO和pH值垂向變化趨勢相一致,相關係數為0.951(n=288),兩者呈強烈正相關.通過計算,得到1998年夏季和1999年冬季海面溶解氧的海-氣交換通量:夏季釋放通量為-0.346~0.226 mol/(m ·d);冬季為-0.234~3.123 mol/(m ·d)。由於夏季南海海水生物的初級生產力相對要高於冬季,因此夏季溶解氧向上通量的區域較冬季廣,同時,海-氣交換的通量隨區域的變化也有所不同。

②根據1976~1985年黃海和東海北部調查資料,相關學者研究了該海區夏季底層溶解氧最大值和最小值的位置及其成因,分析了黃海中部中、下層溶解氧最大值與黃海冷水團的關係,得出中層溶解氧最大值可做為劃分黃海冷水團範圍的另一個指標。氏江口外夏季底層溶解氧最小值同長江沖淡水中攜帶的懸浮有機物質有關。