歷史背景

景德鎮陶瓷歷史博物館

景德鎮陶瓷歷史博物館“景德鎮”一名始於北宋景德年間(公元1004-1007年)。宋真宗命昌南鎮進貢御瓷,並命底書“景德年制”款,因御瓷“光致茂美,四方則效”,於是“天下鹹稱景德鎮瓷器”,景德鎮因此而得名,並延用至今。

1949年5月5日,景德鎮從浮梁縣析出置市,1953年6月15日,開始為江西省省轄市。1982年,景德鎮被國務院命名為我國二十四個歷史文化名城之一,1985年,升格為甲類開放城市。

景德鎮地處山區,但境內河流縱橫交錯,從四面八方匯集市區,尤其是發源於安徽祁門的昌江、及其支流東河,南河與西河,繞城而過,下游九十公里匯入鄱陽湖。

昌江各支流流經之處,多為制瓷原料和燃料的產地,在各支流上安裝用以粉碎瓷石、製作瓷土、釉果的水輪車和水碾。

據記載,當地有水輪車6000餘部,有水碾4700餘支,盛時超過6000支,當車輪旋轉,水碾翻滾之時,“重重水碾夾江開,未雨殷傳數聲雷”的景象,蔚為壯觀。

館內概述

景德鎮陶瓷歷史博物館

景德鎮陶瓷歷史博物館整個博覽區由古窯和陶瓷歷史博物館兩大景區組成,被國內外專家和陶瓷愛好者稱為“活的陶瓷博物館”。

現有館藏文物5000餘件,其中一級文物 100餘件,尤以永、宣官窯及元瓷器和元青花工藝技術標本為多。宋影青龍虎枕,採用鏤雕與挖雕結合;元青花梅瓶屬元青花中的精品;明宣德青花海獸大盤,直徑72厘米,為當年御窯專製品。

該館還設有湖田古窯址陳列館。館屬品陶齋,專門從事古瓷研究。

該館與江西省博物館合辦有《古瓷》刊物。

館藏文物

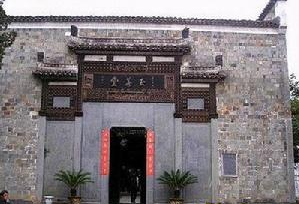

明閭

明閭

明閭汪氏五股祠堂為三開間,由照壁、享堂、後寢組成。其他五棟民宅的典型平面是圍繞天井布置上下堂、上下正房、東西廂房等。層高都在四五米,結構基本是穿斗式。山牆面多做成梯形的封火牆(俗稱馬頭牆),雕刻紋飾各具特色,其中兩進三層的苦菜公大宅在明建遺存中尤為罕見。一九八七年十二月,由江西省人民政府公布為省級重點文物保護單位。

清園

“清園”有四棟不同類型的清代建築。正中一棟是命名為“玉華堂”的祠堂。該祠堂由照壁、門廳、享堂、後寢組成,平面闊朗,空間高大,地面一色青石板,構架粗獷壯觀,雕刻彩飾富麗堂皇。

祠堂後是成為“大夫第”的清代進士住宅,旁邊配有一書廳和住宅相通,廳前設石欄水池,兩旁是格扇廂廊。門外有小花園,形成一處閒靜幽雅的小天地。祠堂右側是一棟滄溪民宅,為小康人家住宅。其後是窯柴行老闆的龐大住宅,共有三進,整個建築立勢軒昂,用料考究。一九八七年十二月,由江西省人民政府公布為省級重點文物保護單位。

瓷音水榭

瓷音水榭景德鎮瓷樂團於1985年成功地研製了以瓷盤為主要材料的新型民族打擊樂器“瓷甌”,先後獲得國家發明銀獎和文化部科技成果獎。這套瓷樂器採用優質瓷土按專業樂器技術要求精緻製作,演奏起來清晰悅耳、美妙動聽,是景德鎮瓷樂器“聲如磬”的集中體現,具有音質純正優美,音域音量適中和音準校定後不受氣溫影響而較穩定等特點,屬於世界首創。瓷樂團第一次在“99”昆明世博會上亮相,立即引起轟動。2000年,時任外交部部長的錢其琛同志聽完瓷樂後,欣然題詞“奇瓷神韻”。

館內遊覽

景德鎮陶瓷歷史博物館

景德鎮陶瓷歷史博物館 古窯由風火仙師廟、圓器作坊、琢器作坊、柴垛、窯房、鎮窯等組成,展示了景德鎮獨特的瓷業習俗、古代工業建築布局和明清時期景德鎮手工制瓷的工藝過程。在這裡我們可以看到古代景德鎮的瓷工是怎樣生產瓷器的。

古窯瓷廠為古陶瓷製作區,生動地再現了景德鎮古代陶瓷製作工藝的全過程。這裡有6 間古胚房,為珍貴的中國古代工業建築實例。每組胚坊似封閉的三和院或四合院,由三棟四棟向院內敞開的建築組成。呸房內,工人們以傳統的手工制瓷工藝操作,妙手神工讓遊人驚嘆不已。廠內還有一座古樸高大的名式鎮窯。此窯以松柴為燃料。窯長18米,成直躺的鵝蛋形,前大後小,尾部砌築高約21米的薄壁煙煙囪。這是古代建築工匠巧妙利用曲木重心和彎曲外型立築架梁的結果,可謂匠心獨具,也是我國建築史上的一大奇觀。

景德鎮陶瓷歷史博物館

景德鎮陶瓷歷史博物館碗坯拉好以後,放在一塊狹長的木版上,稱為料板,然後放到工位上方的坯架上陰乾至半乾半濕,然後就可以進行下一道工序的操作,即印坯,是坯體內側面定型的操作。坯體在乾燥過程中會有一定程度的收縮變形,而且手工拉坯很難保證件件坯體完全符合規格要求,所以要在一定規格的標準模子上印坯定型。

印坯以後又放到料板上,移到曬坯架上用陽光乾燥。在曬坯架的下方還有一個水池。曬坯架和水池合稱曬架塘,是古作坊里的重要設施。水池和曬架一上一下,利用了空間,減少了占地。水是會蒸發的,蒸發量隨溫度和濕度的變化而變化。天氣炎熱、乾燥的時候,池內的水分蒸發加快,增加了上方曬坯區域的水分,可以在一定程度上控制曬坯架上坯體的乾燥速度,使坯體乾燥不至於過快,這樣坯體的收縮就比較均勻,在高溫燒成時,可以減少或消除成瓷出現開裂的毛病。

坯體外側面的修整和定型則由利坯工序完成,即在轆轤車上根據坯體的外型及尺寸的要求,使用不同的刀具把粗坯旋削成符合要求的坯體。利坯操作全憑技藝和經驗,一刀一刀地旋削,是整個成型操作中難度最大、技術要求最高的一道工序。在景德鎮傳統名瓷中有一種薄胎瓷,薄胎瓷的利坯難度更大,尤其在利坯的最後階段,真可謂是爭勝負於一絲一忽之間,定成敗於一刀一息之上,少一刀則坯體嫌厚,多一刀則坯破器廢,即使是一個大的喘息也可能導致前功盡棄。

坯體經過利坯以後再補一次水,除去附著在坯體上的粉塵,涼乾後就可以開始繪製青花了。青花是一種釉下彩,青花料的主要發色成分是氧化鈷,在坯體上畫好青花紋樣後,再上一層透明釉,入窯一次燒成。畫完青花以後再經過上釉、挖底等操作,在坯房裡的操作工序就全部完成了。

所獲榮譽

1994年10月,景德鎮陶瓷民俗博覽館被江西省委、省政府授牌為省級愛國主義教育基地,1996年11月又入選為全國100家中國小愛國主義教育基地之一,景德鎮陶瓷文化博覽區(含民俗館、古窯瓷廠)2004年11月被評為國家“AAAA”級景區,現已成為瓷都最著名的文化旅遊景點之一。