概念

晝夜平分點(分點,英文:equinox)是天球赤道和黃道在天球上的交點,是相對的兩個點。追溯這個字的源頭來自拉丁文的aequinox,意思是日夜等分。在實際上也是如此,當太陽經過晝夜平分點時,地球上各地的白天和夜晚都是一樣長的,各有12個小時。晝夜平分點這個名詞,也被用在很狹隘的一個的範圍上,就是指事件發生或感受的那個瞬間的時間點上。晝夜平分點也常與至點相提並論,在天文學上被用於定義四季的起點。但在中國,這四個點卻被用來定義四季的中點。

釋義

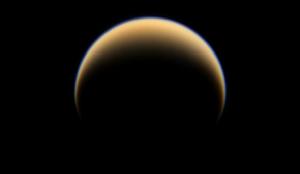

美宇航局展示土星晝夜平分景象

美宇航局展示土星晝夜平分景象三月分點和九月分點:最早被設定的選擇,對任何一個半球都不會造成混淆的名詞。但是並非全世界的人都使用以太陽為基礎的陽曆,像是中國的農曆、猶太歷、回曆等,分點就不依定會固定的落在三月與九月;在其他的行星(例如火星),雖然也有季節的變化,也不適用。

春分和秋分:在西方世界中這個名稱是由拉丁文直接衍生出來的,常用於天文學上。在中國,則是24節氣中的兩個名詞。雖然與春分點和秋分點一樣在使用上會有含糊不清的疑慮,但幾個世紀以來,已經被定位在以北半球的觀點上來看這一對名詞。因此春分是指太陽由南向北的穿越天球赤道,經過的是天球座標系統中的原點。在這種情況下很難得會提到另一個分點的名稱。

牡羊宮第一點和天秤宮第一點:也是最早被設定的選擇之一,與任何一個半球的觀點都沒有牽扯,依據的是日夜平分點所在的星座位置。由於歲差的影響,春分點早已經移入雙魚座,並且在21世紀初進入寶瓶座中。遺憾的是這對名詞被占星學濫用,仍沿用舊名,但實際上已與星座不能吻合了。

雙魚分點和室女分點:在20世紀與實際的星座相對應的名稱,但未被普遍的採用。

北分點和南分點:依太陽經過晝夜平分點時的動向而命名。

由北方觀察地球的四季變化圖,右邊遠處是12月的至點。

由南方觀察地球的四季變化圖,左邊遠處是6月的至點。

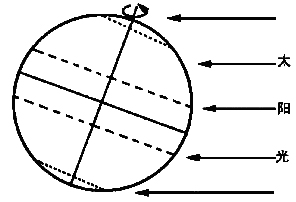

當太陽位於晝夜平分點時被照亮的地球(忽略曙光的影響)。

觀測與季節變化

日心觀點

造成季節變化的原因是地球的自轉軸沒有垂直於公轉的軌道平面,而與平面間有23.44°的夾角。這個角度被稱為黃赤傾角,並且因為慣性,這個角度始終維持著,但仍有少量的變化。結果是,有半年的時間(從3月20至9月22日前後)北半球會傾向著太陽,並在6月21日前後達到最大傾斜度。而另外半年則是南半球傾向著太陽,並在12月21日前後達到最大傾斜度。在這兩者之間,當太陽位在赤道正上方時晝夜等長,而且在這時地球的南極點和北極點也都處在日夜交替的明暗界線上,換言之在整個地球都是日夜等長的。

真實的晝夜平分點只是一個標示日夜等分的瞬間時刻,並不是一個整天,但是因為太陽經過赤道的速度是緩慢到足以讓晝夜平分點日的白天和夜晚都可以各有12個小時,其間的偏差只有幾分鐘而已,即使在分點日前後的幾天已是如此。不過在實際上,由於大氣層的折射作用,以及太陽的視直徑達到半度,真正日夜等長的日期並不會出現在晝夜平分點日,而且赤道地區的白晝永遠比夜晚長一些。

土星北半球的白天和黑夜

土星北半球的白天和黑夜由6月的至點到9月的晝夜平分點相隔有94天,但由12月的至點到3月的晝夜平分點間隔只有89天。這是因為地球繞太陽公轉的速度有所變化,使得各個季節的長度不盡相同。

瞬時晝夜平分點並未固定在天球上,每年大約會延後6小時(5h48m),每4年便會累積至大約1天的時刻。因此格里曆被設計為每4年增加一個閏日來調整(這個方法雖好但並不完美)。

由於月球和其他行星的攝動,會造成季節長短上微小的不規則變化。

目前晝夜平分點與至點最常落在3月20日、6月21日、9月22日和12月21日,在4年一閏的修正下,每4年仍會提早一些,大約70年便會累積達到1日的差異。也就是說在更早的歲月中,晝夜平分點與至點最常落在3月21日、6月22日、9月23日和12月22日。

所有的時間都是協調世界時(UTC),也就是格林威治時間(不考量日光節約時間)。居住在遠東地區(亞洲和澳大利亞)的人們,地方時的時間較早,會注意到晝夜平分點與至點的時刻比表中的時刻要晚。例如,湯加(時區是UTC+13),在1999年的一個分點時刻是9月24日;生活在西方世界的人們(美國西部),鐘錶上的時間落後於世界時,常有晝夜平分點落在3月19日的經驗。

當地球在環繞太陽運轉時,太陽投影在天球上的移動路徑稱為黃道(紅色),對赤道(藍色)是傾斜的。

地心觀點

太陽每年環繞地球一周,在天球上行經的路徑稱為黃道,其實就是反映了地球在天球上移動的路徑。太陽的每日運動(日與夜),不管實際如何,可以視為平行於赤道;分點是赤道和黃道相交的點,至點則是黃道上離赤道最遠的點。同樣的,當太陽由地球上看位於春分點時,從太陽看地球則在相距180°之處,也就是軌道上的秋分點。地球在軌道上的近日點位於黃經101°,也就是在一月初的時間。如以上所提到的,在晝夜平分日的太陽會經過在赤道上的觀測者的天頂,但在極點上的觀測者則看見太陽貼著地平線運動。在三月的晝夜平分日之後,在北極看見太陽日漸升高,在南極的太陽則隱沒在地平線下;到了九月的晝夜平分點,則都反過來進行。這時,對地球上所有的的觀測者而言,當正午時太陽在南方天空的高度是地理緯度的餘角(90°-φ)。例如,在北緯60°的觀測者(φ=60°)將看見太陽在南方的高度是30°;在南緯20°的觀測者(φ=-20°),看見的太陽將在南方110°,但是這個角度超過了天頂的高度(90°),所以要用補角來取代,也就是在北方70°的高度上。

在晝夜平分日,太陽在早上升起時,全球各地(除了南北極點)的觀測者都會觀察到太陽由正東方升起,也會觀察到太陽在正西方落下(在高緯度地區會因為大氣層的折射而產生偏差)。在以六月為中心的半年期間,太陽的出沒方位會偏向北方,這也意味著北半球的白天會比夜晚長,而南半球的白天比夜晚要短;而以十二月為中心的半年期間,太陽出沒的位置偏向南方,日夜長短的關係也隨者反轉過來。

太陽在赤道(緯度0°)的日弧、太陽在緯度20°的日弧、太陽在緯度50°的日弧、太陽在緯度70°的日弧、太陽在極點(緯度90°)的日弧在晝夜平分日的太陽出沒時刻也是一樣,全球各地(除了南北極點)的太陽都在早晨6:00升起,在晚間18:00西沉。但有一些原因會使出沒的時間有所改變:

絕大部分的地區都採用與地方時不同的時區,在某些地區的差異會達到一小時,加上日光節約時間更可能達到兩小時,因此日出日沒的時間可能在8:00和20:00。

即使有些人很幸運的地方時和時區的時間是相同的,仍然不能看見太陽在6:00東升,18:00西沉。這是因為地球在軌道上的速度變化,我們稱之為均時差,在三月和九月的晝夜平分日,這個差異分別是+8分鐘和-8分鐘。

通常所謂的日出和日沒不是以太陽的中心,而是以太陽球面的上緣在地平線上出沒做標準。但邊緣出現比中心的出現至少會早一分鐘的時間,同樣的日落時邊緣也會比中心晚一分鐘西沉。

還有大氣折射的影響,當在地平線附近時,太陽的視位置會比實際的位置高一些,這會使日出的時間提早約兩分鐘,同樣也使日沒的時間延後約兩分鐘。這兩個原因的影響約達到7分鐘,使得晝夜平分日的白天有12小時7分鐘,夜晚只有11小時53分鐘,而且還包含了暮曙光的時間在內。如果將暮曙光的時段也算成白天,那么白晝可能會長達13個小時。

上述只是針對熱帶地區(低緯度)的真實現象做描述,在高緯度地區的變化會更大。這兩個因素在倫敦的影響就有12分鐘,越往極區差異越大,而在距離極點100公里的距離內,在晝夜平分日仍依舊24小時都是白天。

地平高度也會影響到晝夜的長短,在高山上白晝的時間會增長,而在東西方有高山遮蔽的山谷里,則要注意白晝會相對的縮短。這也是為什麼東西向的峽谷比南北走向的峽谷更受人喜愛。

每日的太陽弧線

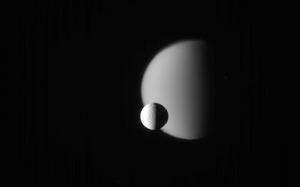

土衛三正從卡西尼號和土衛六間穿過

土衛三正從卡西尼號和土衛六間穿過太陽在天球上的路徑是一天中的移動軌跡,圖中的太陽是在晝夜平分日每隔一小時的位置。有些像鬼影的藍色小圓是位於地平線下的太陽,但不會低於地平線下18°,在這個區域內的太陽會產生暮曙光,使天空泛白。這些圖對南北半球都適用,觀測者則假設被放置在圖中央,位於大海中小島上的樹木附近,綠色的箭頭指示出主要的方位。

在北半球時,北方在左邊,太陽升起之處是東方(最遠的箭頭),中天的方向是南方(右邊的箭頭),太陽沉沒的方位是西方。.

在南半球時,南方在左邊,太陽升起之處是東方(最近的箭頭),中天的方向是北方(右邊的箭頭),太陽一向左方西沉。

在緯度0°(赤道)的日弧:當太陽經過天頂時,也就是日正當中之際,幾乎沒有影子。

在緯度20°的日弧:太陽中天時的高度為70°,而太陽出沒的路徑與地平線呈陡峭達70°的夾角,暮曙光持續的時間約一小時。

在緯度50°的日弧:日弧的高度只有40°高,暮曙光則持續約二小時。

在緯度70°的日弧:日弧的高度僅僅只有20°高,太陽出沒的路徑與地平線呈20°的夾角,暮曙光則可持續超過四小時,事實上幾乎已經沒有夜晚的時段。

在極點的日弧:即使沒有大氣層的折射,太陽也會整天都在地平線上。

坐標系統

圖釋

圖釋太陽在三月份由南向北經過的晝夜平分點稱為春分點,在天文學上是非常重要的一個點。他不僅被標示為赤道坐標和黃道坐標的起點,也是恆星時的起點;秋分點的座標值是黃經180°和赤經12h。對至少可以追溯到古希臘時代的占星學也同樣適用,春分點被稱為牡羊宮第一個點(起點)。由於沒有考量到分點歲差的變動,迄今仍然採用相同的標記,因此季節不會轉移,只有星星出現的季節產生了變化,還有所有星星的座標都受到了影響,而這只是天文學家需要考慮的許多因素中的一項,並且是比較容易的一項。

另一方面,在印度占星學中,在17世紀之前的春分點是固定在恆星上的,因此與季節的對應關係逐漸偏離,目前總計偏離了約22天。

文化差異

全球各地慶典與活動都與3月和9月的分點有關,但在南北半球提到“春分”與“秋分”的意義是不相同的。

復活節:在基督教,復活節是在3月分點或之後的第一個滿月後的第一個星期日。但她們採用自己的定義,始終以3月21日作為分點日,因此復活節最早的日期是3月22日。

許多不同的歷都以三月的晝夜平分日為首日,包括伊朗歷和巴哈依歷等。

波斯人(伊朗人)的Norouz節日也以此為準。依據古代的波斯神話傳說中的Jamshid(波斯神話中的國王),也在這一天登基,每年此時都要舉行兩個星期的慶典活動,以召喚回伊朗和波斯人古老的神話創作和宇宙觀。在亞塞拜然、阿富汗、印度、土耳其、桑給巴爾、阿爾巴尼亞,和中亞許多庫爾德文化國家,這一天都是假日。並且也是拜火教的假日。在巴哈依教派則是依附在教義內的神聖日子。

在捷克的奧斯特拉瓦,春天的晝夜平分點是巫術迷信的安息日,秋天的晝夜平分點則是有名的Mabon巫術迷信安息日。

日本:三月的晝夜平分日稱為春分の日(Shunbunnohi),是官方的國定假日,也是家族互相拜訪和聚會的日子。同樣的,九月的晝夜平分日稱為秋分の日(Shūbunnohi)。

泰米爾和孟加拉:是印度舊的太陽曆的新年,已太陽實際進入牡羊座的日期,在每年的4月14日舉行慶典。起初,這項慶典活動只在印度南方的泰米爾邦舉辦,稍後才傳到在孟加拉國和東印度的西孟加拉等地。

地球日是開始於1970年的晝夜平分日(3月21日),但美國在4月22日來慶祝。

在許多阿拉伯的國家,在三月的晝夜平分日是著名的母親節。

使用於1793至1805年的法國共和曆,以九月的晝夜平分日為新年,法國第一共和於1792年9月21日宣布廢除法國帝制,並且宣布第二天的晝夜平分日(9月22日)是法國共和國曆元的開始,每年的開始必須經由天文測算來確認。(也就是要依據真太陽而非一般曆法中的平太陽。)

英國有名的收穫日慶典,是在最接近九月晝夜平日的滿月的星期日。

在中國天文學中的太陽周期

春分在時間周期上是指太陽位於黃經0°和15°度之間的位置,大約是3月20日至4月5日之間。但在實務上通常特指太陽真正位於黃經0°的那天。

驚蟄→春分→清明

秋分(Qiufen)是另一段太陽周期,是太陽位於黃經180°至195°之間的時段,通常是在每年的9月23日至10月8日。但同樣的,在實務上也是特指太陽真正位於黃經180°的那天。

白露→秋分→寒露

在拉丁文的辭彙中,nox的複數是noctes,雖然這個形式保留在英文的所有格equinoctial中,但是日夜平分點的.複數equinoxes卻比equinoctes更常被用到。

晝夜平分周期的一種效應是暫時性的破壞通訊衛星的功能。對多數的同步衛星而言總會有一個死角:當太陽相對於衛星是在地球的後方時,太陽便會被地球遮蔽住,但是太陽強大的能量和寬廣的輻射光譜會超越地面電台的接收訊號而產生噪音(噪聲),會根據天線的大小和其他的因素,暫時性的擾亂或壓抑電路的傳輸。這些作用的時間可以從幾分鐘到一個小時。

在晝夜平分點前後的一段期間,同步衛星會因為進入地球的陰影之中,使得提供電力的太陽電池因不能被陽光照射而不能供電,因此每到子夜前後會暫時停止運作一段時間。

許多歐洲的民間傳說聲稱在三月的晝夜平分日可以豎蛋,也有些地區會加入九月的晝夜平分日,但也有全然否定的。(台灣地區近年來則流行在端午節與夏至豎蛋)

天文學相關知識

| 愛好天文學,對天文學感興趣的同學,歡迎參加本次任務編寫,分享知識心得。本期任務是對相關天文學知識詞條內容加以完善、整理,添加摘要,附圖說明。 |

與時間相關的

|