簡介

春秋中期,晉、楚兩國為爭奪對中原地區的控制權進行的戰爭。

楚國、晉國分別位於中原地區南北,各自側後均有一些較為落後的部族和小國,具有廣闊的開拓地域。楚國在西周時已擴展至越章(大別山南、長江以北地區)及鄂(今湖北鄂城)。鄂位於長江中游,銅礦資源豐富,是楚國東方戰略要地和重要的兵工基地。

春秋初期的楚國,實力不斷增強,楚君熊通自尊為王(楚莊王)。至成王時(公元前671—前626年),國都由丹陽(今湖北秭歸東南)遷郢(今湖北江陵,一說在今湖北宜城東南),已占有江漢流域及其以南廣大地區,吞併權、羅、盧、占、鄧、申、息等小國。

當楚國北向中原擴展時,受到中原霸主齊桓公之遏制。因雙方均無必勝把握,遂訂立召陵之盟,各自退兵。楚北上受阻,遂轉向東方,相繼吞併了弦、黃、英等小國。齊桓公死後,齊霸業衰落。楚再度向中原擴展勢力。此時,宋襄公亦企圖繼齊稱霸,但在泓(今河南拓城西北)被楚擊敗(參見泓水之戰)。於是,中原各國相繼附楚。未屈從者,僅東方之齊、西方之秦及北方之晉。晉國位於今山西南部,春秋初期因公族內爭,發展不大。至曲沃武公時統一全晉。其子獻公繼位後,擴一軍為二軍,開始向外擴展,先後擊滅、征服霍、魏、耿、虢、虞等小國,成為北方強國。晉文公執政後,擴二軍為三軍,並因平王子帶之亂有功,獲得黃河北岸戰略要地南陽(今河南沁陽以南溫縣、孟縣地區),建立了晉南下擴張的基地。

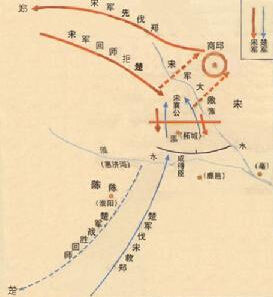

周襄王十九年(前633年),楚聯合陳、蔡、鄭、許四國攻宋。晉文公於次年率軍援宋,在城濮之戰中擊敗楚軍,遏止了楚軍北進勢頭,並使部分小國叛楚附晉。晉文公被周王封為侯伯,成為中原霸主(參見晉文公圖霸中原之戰)。楚雖在城濮之戰中嚴重受挫,但其元氣未傷,實力猶存,仍為南方霸主。二十五年,晉在崤山(今河南陝縣東南)設伏,全殲越晉境滅滑回國的秦軍(參見崤之戰),導致秦、晉聯盟破裂。楚乘機與秦結盟,在秦支持下擊滅庸國,懾服百濮,鞏固了其左翼;同時乘晉忙於對秦作戰,無力南顧之機,東向擊滅江、六、蓼及舒蓼等各國,“並國二十六,開地三千里”(《韓非子·有度),並與吳、越結盟,鞏固了其右翼。此後,楚再向中原擴展勢力,相繼進攻宋、鄭、陳等國。周定王十年(前597年),楚圍鄭,晉來援,雙方大戰於邲(今河南滎陽東北),楚軍獲勝(參見邲之戰)。此戰,晉雖未受到嚴重削弱,但因連年與秦作戰,其北部又不斷遭受狄族襲擾,致使其在以後相當時期內無力控制中原各國。

於是,楚又在與晉的較量中略占上風。晉為解除後顧之憂,鄴之戰後,東進擊滅潞氏、甲氏、留吁、鐸辰等諸狄,將疆土擴展至太行山以東黃河北岸,並以武力迫使齊國結盟,鞏固了其左翼。同時,晉採取聯吳制楚戰略,派申公巫臣至吳通好,並傳授其車戰戰法,慫恿其攻楚。周簡王八年(前578年),晉集中兵力,並聯合齊、魯、宋、衛、鄭、曹、邾、滕等國攻秦,在麻隧(今陝西涇陽北)大敗秦軍,使秦暫時無力東進。十一年,晉軍攻鄭時與援鄭楚軍遭遇,在鄢陵(今河南鄢陵西北)重創楚軍(參見鄢陵之戰),從而又占據了中原爭霸戰爭中的優勢地位。鄢陵之戰後,晉國發生權力之爭,內耗嚴重,國力急劇下降。

經晉悼公整治,有所好轉,但與楚相比,優勢並不十分明顯。晉針對楚距中原較遠之弱點,實施“三駕”(三次起兵)戰法,即採用將晉四軍編為三個作戰單元,輪流與楚周鏇的疲敵戰術,企圖以此拖垮楚軍,不戰而勝。周靈王九年至十年(前563—前562年),晉三次攻鄭。第一、二次俟楚軍來援時撤回。第三次楚未來援。鄭遂與晉結盟,並在較長時間內未再叛晉。此時,晉、楚均已認識到,雙方力量均衡,不可能以武力獨霸中原。此後十數年間,晉、楚均很少再向中原用兵。楚聯秦制晉及晉聯吳制楚戰略的實施,使晉、楚均處於兩面作戰的狀態。作戰重心亦逐漸轉移至秦、晉和吳、楚之間。晉、楚兩國急於擺脫兩面受敵之不利處境,至二十六年(前546年),在向戌的倡導下,在宋國舉行了“弭兵之會”。雙方訂立盟約規定,除秦、齊兩大國外,原依附於晉、楚兩強任何一方之小國皆應向另一方朝聘。即中原各國要接受晉、楚兩國共同控制。這樣,晉楚爭霸戰爭,遂以兩強並霸中原而告終。

點評

晉楚戰爭,受西周“允當則歸”、“知難而退”(《左傳·僖公二:十八年》)以及“以禮為固,以仁為勝”(《司馬法·仁本》)等軍事思想的影響,在戰爭指導上,對實力雄厚之大國,實施有限目標作戰;對中等國家,只欲征服,不求消滅;對弱小無助之國,則力求兼併以增強自身實力。致使晉楚爭霸均不以尋求對方主力進行決戰為手段,而是不斷向中間各國進攻。即使兩強正面相遇,也儘量避免交戰。雙方發生直接衝突時亦很少全力以赴。中間各國則採取“居大國之間而從於強令”(《左傳·文公十七年》)的方針,楚來附楚,晉來附晉;而在與—方結盟時,又不忘暗中通好於另一方。終致晉、楚均未能獨自控制中原各國。此戰,晉、楚兩國力避兩面作戰並努力置敵於兩面受敵的戰略指導,對後世軍事學術具有很大影響。