根據地

晉察冀邊區郵票

晉察冀邊區郵票晉察冀邊區政府、晉察冀軍區司令部舊址位於太行山麓的河北省保定市阜平縣境內。1996年被國務院公布為全國重點文物保護單位。

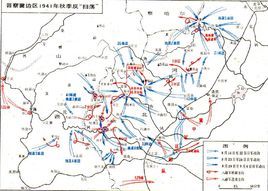

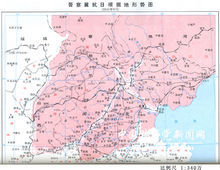

平型關戰役後,八路軍第115師的一部2000餘人,在聶榮臻率領下展開游擊戰爭。1937年11月,建立了以五台山為中心的晉察冀軍區,創建了第一個敵後抗日根據地。接著,日軍組織兩萬多人進行掃蕩,八路軍迎頭反擊,殲敵2000多人,粉碎了敵人第一次圍攻,收復了晉東北12個縣,冀西20個縣,察東4個縣。後遵照中央指示,於1938年1月10日在阜平召開晉察冀邊區軍政民代表大會,選舉了晉察冀邊區臨時行政委員會,作為邊區政權的最高領導機構。以後,隨著游擊戰爭的進行,晉察冀邊區進一步擴大;西起同蒲路,東至渤海;北起張家口、多倫、寧城、錦州一線,南至正太、德石路。包括山西、河北、察哈爾、熱河、遼寧等五省之各一部,面積40萬平方公里,人口2500萬,縣治108個,成為華北敵後最大的抗日根據地。由於地處華北敵人的心臟地帶,戰略地位十分重要。在八年抗戰中,根據地軍民與日偽軍作戰3.2萬次,斃傷日偽軍35萬餘人。

創建

晉

山西省

察

晉察冀

晉察冀民國二年(1913年),察哈爾改為察哈爾特別區,有6個旗和11個縣,即張北、多倫、沽源、商都、寶昌、康保、興和、陶林、集寧、豐鎮和涼城。察哈爾省自1937年至1945年被日本占領並成為德穆楚克棟魯普領導的日本控制區蒙疆的一部分。察哈爾民眾抗日同盟軍由馮玉祥和吉鴻昌在張家口成立於1933年3月26日。

中華人民共和國成立後,行政區劃重新進行了調整,晉北雁北地區和大同市併入察哈爾省。1952年,察哈爾省廢設,現主要在內蒙古自治區、河北省和山西省,延慶縣劃給北京市。

冀

河北省

抗日時期,晉察冀兒童團,曾出過許多大家認識的人,如雨來、王二小等人,也曾出過“狼牙山五壯士”分別是馬寶玉,葛振林,宋學義,胡德林,胡福才。

化學廠

1944年在冀晉軍區建立一座新的化學廠的過程中派人赴敵區購置,建廠的過程中用它畫了廠房設計圖紙及製造無煙藥的全部圖紙,如:切割機、攪拌機、切藥機等等。

晉察冀軍區工業部使用過的電阻表:該表是用一隻繳獲的鉗型高壓交流電流表交換來的,一直保存至今。在戰爭後期,軍工廠安裝了發電機、電燈、電動機等設備,它發揮了很大的作用。

以上兩件文物曾由晉察冀軍工季剛保存,1988年5月31日捐贈給抗戰館。

三用卡尺、小型計算尺:二者均為1988年4月23日晉察冀軍工孟廣賢通過晉察冀兵工史編輯部贈與抗戰館的。在抗日戰爭和解放戰爭時期,這兩件工具在八路軍和解放軍中是最先進的計算工具,當時只有作戰科作戰處才能使用。

晉察冀抗日游擊國小

七七”事變後,日本帝國主義加緊了侵華戰爭的步伐,1938年底,日軍向蠡縣進軍,他們沿途占城掠地,肆意燒殺搶掠,成千上萬的中國人死在他們的屠刀之下。在國家、民族危亡之際,不願當亡國奴的人們,在中國共產黨的號召和領導下,燃起一片一片抗日烽火。在抗日救亡的熱潮中,我少年兒童也不例外,也投入到了火熱的鬥爭中去,各村組建了兒童團,成立了抗日游擊國小,堅持學習和進行抗日救亡活動,如站崗、放哨、捉漢奸,募捐、送信、作宣傳。區委在學校成立了除奸隊,為黨的外圍組織。那時學校沒有固定的校址和教室,有時在各家各戶,有時在青紗帳里,樹林裡,瀦龍河的沙灘上。更沒有桌椅板凳,沒有統一的課本教材,教材大多是教師編寫,自己刻印後發給學生,教學一般採用教師巡迴上課,學生自己安排寫作業的時間,學生常常在地上寫字,做算術題,有時分組討論。敵情緊急時,則利用導師生制,即教師把功課講給優等生,再由這些學生講給大家,以完成教學計畫。當時我們編了個順口溜:“沒有老師自己鑽,沒有教材自己編,沒有桌子趴膝蓋,沒有凳子搬塊磚。”這正是當時艱苦學習條件的真實寫照。雖然學習條件艱苦,但學生學習積極性很高,刻苦認真。學校文化生活異常活躍,在瀦龍河的河套里跑步,在沙灘上翻跟斗,教唱抗日救亡歌曲:

“工農兵學商,一齊來救亡,拿起我們的武器刀槍,到前線去吧。走向民族解放的戰場......”

“我們生在蠡縣,我們長在蠡縣,我們都是蠡縣的戰鬥員,我們為了保衛祖國,保衛家鄉,保衛田園,誓與日寇展開生死戰......”學生們還自編自演小型活報劇,如《打擊鬼子》、《堅壁清野》、《不識字的害處》等,以活躍學校文化生活,宣傳民眾,鼓舞抗日熱情。

1942年,日寇氣焰愈加囂張,對抗日游擊區開始了“五一”大掃蕩,施行“三光”政策,那時崗樓林立,壕溝如網,離我村很近的北高晃村就設了崗樓,是日本軍隊統治周圍村莊的一個據點。崗樓里的日偽軍,經常出來掃蕩,進行拉網式的搜查,抓人,放火,搶糧,對日鬥爭進入了極端困難的時期。在環境極端困難和異常惡化的情況下,學校解散,學生轉入地下活動,做秘密偵察工作,一部分學生深入到敵人辦的日偽學校裡邊去,在日偽國小里展開了對日鬥爭。學校也開始有了黨的組織,張光同志任黨支部書記(原保定市一輕局黨委書記,現是離休幹部),日軍為對學生進行奴化教育,強迫學生學日語,學生堅決不學,一個外號叫“齊頭牛”的偽教師,為此經常對學生進行體罰,打罵學生,學生們恨透了他。在學校黨組織的領導下,一天夜裡,十幾名大一點的學生,進入學校把他抓了出來,弄到黃莊村東的樹林裡,打了個半死後,將他活埋了。同學們就這樣經常經受著鍛鍊和考驗。

日寇鐵蹄下的抗日游擊國小,為國家培養了不少人才。建國後,我們在抗日游擊國小的同學,大多數參加了國家各行各業的工作,成了新中國建設的骨幹力量,為國家的建設和發展起了重要的作用

晉察冀名人

晉

| 堯 | 舜 | 禹 | 程嬰 | 霍去病 |

| 關羽 | 張遼 | 貂蟬 | 尉遲恭 | 薛仁貴 |

| 狄仁傑 | 白居易 | 王維 | 司馬光 | 楊延昭 |

| 楊文廣 | 羅貫中 | 徐向前 | 王岐山 | 李冰冰 |

| 郭峰 | 郭蘭英 | 閻維文 | 阿寶 |

察

| 巴特爾 | 顧秉林 | 高博 | 白岩松 | 張紹剛 |

| 陳超 | 王珞丹 | 鮑喜順 | 小鹿姐姐 | 烏蘭托嘎 |

| 牛根生 | 張小平 | 斯琴格日樂 | 德德瑪 | 齊·寶力高 |

| 布仁巴雅爾 | 烏蘭圖雅 | 楊坤 | 李院生 | 騰格爾 |

冀

| 祖沖之 | 秦始皇 | 廉頗 | 董仲舒 | 曹雪芹 | 紀曉嵐 | 劉備 |

| 趙雲 | 張飛 | 藺相如 | 趙匡胤 | 蘇軾 | 關漢卿 | 武松 |

| 李大釗 | 趙麗蓉 | 趙忠祥 | 董海川 | 賈慶林 | 馬本齋 | 鄧麗君 |

| 張學良 | 陳強 | 馮玉祥 | 楊露禪 | 董存瑞 | 陳佩斯 | 霍元甲 |

| 馬鳳圖 | 燕子李三 | 大刀王五 | 王寶強 | 崔永元 | 鄧鳴賀 | 谷文澤 |