基本信息

明林良雙鷹圖軸

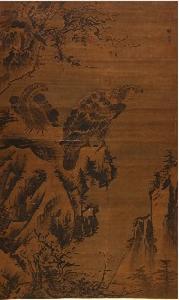

明林良雙鷹圖軸【作者】林良

【年代】明代

【類別】繪畫

【規格】絹本、墨筆,縱166厘米、橫100厘米

【文物狀況】廣東省博物館藏

作品描述

林良的《雙鷹圖》為絹本,扇頁,繪畫技法:□畫,山水樓台,扇頁左上二方朱文方印。鈐印:以善圖書(朱文方印)。該《雙鷹圖》為水墨寫意,畫面主體為兩隻蒼鷹,一隻蒼鷹佇立於嶙峋突起的山崖之上,俯身下望,凝神不動,雙眸漆亮,似已鎖定目標,雙翅呈將開卻未開之狀,好像隨時要振翅高飛,從萬尺高空奮力搏擊。另一隻蒼鷹站立於蒼勁的古樹枝上,回首探視,似也發現目標,與另一隻蒼鷹相互配合,使整個畫面動中有靜,靜中有動。畫面左下方為嶙嶙怪石,鋒棱矗立,凸出一角,中間部分為纏繞藤枝的兩株古樹,蒼勁有力,上部為幾枝竹子,疏朗自然。整幅圖畫動靜結合,張弛有度,筆法遒勁有力,展現了蒼鷹凝神專注,剛猛勇武,無所畏懼的神態。

藝術鑑賞

林良《雙鷹圖》軸以猛禽枯木的題材與雄強勁逸的筆墨相融合,共同匯成了一股給人以震撼的審美衝擊力,並且影響久遠,從八大山人、齊白石等大家的藝術創作中有關鷹的畫法都能明顯看出對林良技法的引鑒。

在花鳥畫的表現方法上,林良打破了宋代以來盛行的勾勒精細、敷彩濃麗的工筆體格,以遒勁飛動的筆法、酣暢淋漓的墨色、活潑生動的造型以及剛健豪放的氣勢,開拓出水墨闊筆寫意花鳥的新風貌,給人耳目一新的強烈感受。水墨寫意的花鳥畫,元代墨花墨禽啟之在先,為精微的寫實;林良則承之在後,為粗放的寫實,從而突破了元人在黃筌畫法的基礎上以墨代色的規範,是一大創造。同時林良作畫,常運草書之筆,不加修飾。明代姜紹書稱其“取水墨為煙波出沒,鳧雁嚵唼容與之態,頗見清遠。運筆遒上,有類草書,能令觀者動色。”(《無聲詩史》卷二)韓昂亦謂:“其放筆作水墨禽鳥樹木,遒勁如草書,人皆不及。”(《圖繪寶鑑續編》)謝蘭生也贊林良“敗荷數葉皆有顛張醉素意致。”(《嶺南畫征略》卷一)

《雙鷹圖》軸是林良水墨寫意的傑出代表作。《雙鷹圖》畫二鷹立於石上,石樹積雪凝寒。此圖的最大特色,是筆墨韻潤,富於層次、力度和節奏感。作者先用深墨乾筆皴點出雙鷹翎毛的結構大要,洗鍊而又準確;再以濃淡漸變闊筆畫出正羽和尾羽,落筆沉著有力,層次分明;然後施濃墨點羽翼,使之質感增強;而以焦墨勾喙和點睛,更覺雄鷹神態炯炯;鷹爪用淡墨略暈,勾勒挺勁堅實,使雙鷹的造型高大完整,氣勢雄強。山石、蒼松則用奔放、飛動的筆勢砍斫而成,富有力度和節奏。山石用大斧劈皴,橫掃豎抹,剛硬迅猛,顯得增峻勁堅,烘託了鷹隼的英姿。天空仍以淡墨烘染,既加強了空間深度,又達到了突出主體的作用。並運用遒勁的草書筆法,掃出雙鷹身後陡峭的崖壁、腳下突兀的岩石,以此加重了畫面的力感、質感和險峻感。寫出虬龍盤曲的蒼松,松枝如鐵鑄,松葉似鋼針。整個畫法,寫意而又不失真實,放逸中寓法度。以粗放為基調,但放中有收,特別是喙、目、爪的刻畫,一筆不苟。如此粗細相互對比又相互補充,使粗者更見其粗,細者更見其細,加強了整體渾然統一的效果。韓榮光曾生動地形容:“此圖寫意兼寫似,咄咄逼人有真氣。草堂展玩生英風,群雀窺簾驀驚避。”(《嶺南畫征略》卷一)

作者簡介

林良,字以善,廣東南海人,是明代宮廷畫家中以花鳥畫著稱的大家。他大約生於明代永樂年間,少年時就喜愛繪畫,曾向當時的畫家顏宗學習山水畫,向何寅學習人物畫。以後,他選擇花鳥畫作為發展方向,從此專攻花鳥。

林良擅畫雄鷹、雁鵝、鶴鷺等大鳥,花鳥畫聞名全國。他即師承徐熙、黃荃,又能跳出徐、黃案臼,自成一體。他用墨大筆淋漓,粗豪簡放,創出了先求形似,追求神韻的寫意體,很有南方的原始野氣。他的代表作有《雙鷹圖》、《灌木集禽圖》、《鷹擊八哥圖》、《鳳凰圖》等,在中國繪畫史上開了寫意畫的先河。此後的畫家如徐渭、陳淳,直到清代的李鮮(揚州八怪之一)及後來的嶺南畫派,都受到林良的影響。林良約於明代成化年間去世。