概述

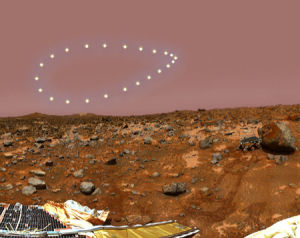

火星上的日行跡

火星上的日行跡在天文學上,日行跡(Analemma,發音為/ˌænəˈlɛmə/,希臘語意為日晷的底座)是在天球上的一條曲線,用來表示觀測者在某一天體上觀測另一個天體(通常是太陽)在觀測者所在天體的天球赤道上平均位置與實際位置之間的角偏差。地球的朔望日(Synodicday)接近二十四小時,可借著在一整年中每天相同的時間標定太陽在天球上的位置繪出日行跡。最後繪出的日行跡曲線是阿拉伯數字8的形狀。這條曲線通常可以畫在地球儀上,通常是在唯一熱帶地區很少陸地的東太平洋地區最有可能繪出。雖然拍攝下日行跡是相當具有挑戰性的,但只要借著將相機放在固定位置一整年並以24小時(或其倍數)的間隔拍攝一次,仍然可能拍攝成功。

有一種簡單的方法可以觀察到這種現象。找一個一整年的中午都能被太陽照射的地方,放置一根離地大約90公分高的竿子,並且一整年都不要移動他的位置。接著準備12根比較短的竿子,在每個月的第一天的同一時間,將長竿的陰影頂端一一標記,十二個月後,你將會看見短的竿子在地上形成一種8字型的圖案。

原因

日行跡

日行跡有以下兩個原因:

1.地球的自轉軸與公轉軌道面呈23.5度

2.地球的公轉軌道並非正圓而是橢圓

整合這兩個原因就形成了所謂的日行跡。

地球每日自轉一周,造成天體每日東升西落的周日運動。不過由於地球繞太陽公轉的並不是圓形軌道,而是稍微偏心的橢圓軌道。加上地球自轉軸並不是垂直於公轉平面,而是傾斜成23.5度的傾角。所以太陽每天在天空行走的路線會有所不同,日出與日落的時刻每有出入,而出沒位置當然亦不會只在正東和正西方。如果我們每天在同一時刻都拍攝一幅太陽位置的照片,便會發現太陽因為上述之原因而在改變位置,一年之間太陽會在天空行走一「8」字型路線,稱為Analemma(日行跡)。在「8」字最北方的是接近夏至的日子,在「8」字最南方的則是接近冬至的日子。古人就是觀察這種太陽行跡來得知季節變換 。

影響因素

日行跡南北向的部份則是其赤緯,也就是太陽直射的緯度。東西向的部份則是均時差,是太陽日和地方平時的差值。

地球儀上的日行跡

地球儀上的日行跡有三個因素會影響日行跡的大小和形狀:轉軸傾角、軌道離心率以及至點的線和拱線(apseline)交角。對於有完美圓型軌道和轉軸無傾角的天體而言,一年中太陽總是在每天同一時間位於同一地點,因此日行跡將會是一個點。而有圓型軌道但轉軸有傾斜角的天體,其日行跡是阿拉伯數字8的形狀,且北半部的圈和南半部的圈尺寸相等。橢圓型軌道但轉軸無傾角的天體,則是沿著赤道的東西向直線 。

日行跡

地球的日行跡

因為地球自轉軸有傾斜角度(23.439°)和公轉軌道是橢圓形,太陽在地平線上每天同一時間觀測的相對位置並不相同。取決於觀測者的所在緯度,日行跡的圈會以不同角度傾斜。

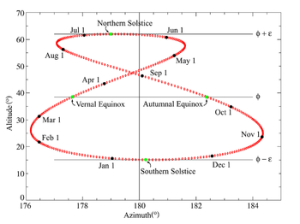

右邊的圖示在地球北半球觀測到的日行跡範例。這圖是英國格林尼治天文台(緯度51.4791°N、經度0°)

日行跡

日行跡在2006年期間每天中午12:00觀測太陽位置的結果。水平軸是方位角,單位是角度(180°是對著南方)。垂直軸則是仰角,也就是地平線上太陽位置和地平線的角度差,單位是角度。每個月的第一天是黑色的,至點和分點則是綠色。這裡可看到分點是位在仰角φ=90°?51.4791°=38.5209°,至點則是在仰角φ±ε,ε是地球的轉軸傾角23.439°。該圖的寬度部分大幅放大,可看出日行跡的形狀是稍微不對稱的(這是因為地球軌道的拱點和兩個至點之間有兩星期的差異) 。

其他行星的日行跡

火星上的日行跡

火星上的日行跡在太陽系中因為每個天體的自轉軸傾斜角度和公轉軌道形狀不同,所以其日行跡也不同:

水星:軌道共振造成一個水星日相當於兩個水星年,在地球上每天同一時間觀測太陽位置標定的方式只會畫出一個點;但可算出一年中任一時候的均時差,仍可畫出日行跡。最後會畫出一個東西向接近直線的日行跡。

金星:因為金星上的一年稍微少於兩個金星日,必需拍攝數年影像完成整個日行跡。形狀是橢圓形。

火星:淚滴狀

木星:橢圓形

土星:嚴格地說是阿拉伯數字8的形狀,但北方的循環圈很小,因此相當接近淚滴狀。

天王星:阿拉伯數字8的形狀

海王星:阿拉伯數字8的形狀

冥王星:阿拉伯數字8的形狀

軌跡圖

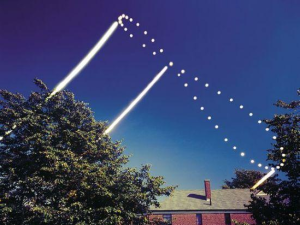

首張太陽8字軌跡圖

第一張太陽8字軌跡圖在1978年至1979年拍攝於美國新英格蘭地區上空,

首張太陽8字軌跡圖

首張太陽8字軌跡圖是世界上極少數不採用合成前景的太陽8字軌跡圖之一,由44張太陽曝光畫面和一張房屋照片組成,全部是用同一張膠捲在同一地點拍攝。

此外,在夏至、冬至及春分或秋分,拍攝者丹尼斯·迪希科(DennisdiCicco)都用濾光片進行長時間曝光,每天從日出時分開始,早晨8點30分結束。由此製作完成的照片顯示了那三天的太陽部分弧線。

特爾斐上空太陽軌跡

在右邊這張2001年拍攝於希臘的太陽8字軌跡合成圖上,太陽似乎從圓形神廟(Tholos)附近的山後升起。

特爾斐上空太陽軌跡

特爾斐上空太陽軌跡圓形神廟是特爾斐(希臘古都)城中雅典娜聖地的一座原型建築。TWAN網站創始人塔夫雷什說:“傳統太陽8字軌跡圖都採用多次曝光設定,將相機放在固定平台上,用一張膠捲製作完成。而最新的太陽8字軌跡圖製作方法則不同,是將數位相機放在固定平台上,每次拍攝一張照片,然後對所有照片進行合成。”

據塔夫雷什介紹,現在拍攝傳統的太陽8字軌跡圖是可行的,這其中包括同一張膠捲上的太陽和突出位置的照片,不過風險很大。

北半球面向東方的日行跡計算圖

日行跡計算圖

日行跡計算圖 月亮一年中的運行軌跡也是一條8字曲線。由於“月有陰晴圓缺”,因此跟蹤拍攝的難度要大些。追蹤拍攝月亮還要知道一個規律:平均每天拍攝照片的時間需要推遲約50分鐘,這樣月亮才能回到與前一天相同的位置。這是因為在地球上某一點某一時刻看到月球升起後,第二天同一時刻,地球已經自轉了一周,因月亮圍繞地球運動已經離開了原來的位置,圍繞地球向東運行了約13度,因此地球要再自轉約13度,即約50分鐘後才能看到月亮。也就是說,每天月亮都會晚升起約50分鐘。

冬至到夏至間的太陽軌跡圖

冬至到夏至間的太陽軌跡圖

冬至到夏至間的太陽軌跡圖右邊這幅曝光時間長達六個月的影像,將2008年冬至到2009年夏至(2008年12月17日到2009年6月20日)之間的光陰,濃縮成這張單定點照片。這張稱為日軌圖(solargraph)的非傳統照片,其實是用一部很簡單的針孔相機所記錄下來的,相機則是由內襯著照相紙的鋁罐所製成。在曝光期間固定在單一地點的簡單相機,每天把太陽明亮的軌跡記錄在感光紙上。太陽光弧上的暗斑和缺口,則來自間歇出現的雲彩。這張影像拍攝的地點,很恰當的選在捷克Ondrejov天文台的一座太陽電波望遠鏡內。在曝光期結束後,感光紙從鋁罐取出並立即加以掃描;之後,再把數位影像的對比強化和上色。在影像中,低懸的太陽軌跡出現在12月北半球的冬至前後,當時序往夏至靠近時,日軌則漸漸升高。