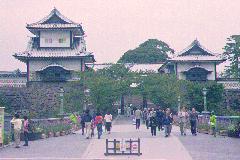

沼田城

沼田城日本城郭,為軍事目的所建築的防禦設施。城的文字是土字邊加上成字構成,是用土建築的設施的意思。時代不同,差異也相當大。從古代開始,城郭就是起保護住在町里的人的生命、財產、周圍的耕地以及港灣設施和防守外地入侵的作用的。城是按照人們居住的地方的不同也有不同的建築方式。在繩文時代—彌生時代,就產生了顯示自己身份的領主的官邸,這是最初的一種防禦設施。所在的不同地域不同文化特點的城主會對城施加擁有自己特色的改良工作。形成了日本特殊的建築文化。

沿革

石川門

石川門15世紀以前,日本城郭只有作為簡單防禦設施的城或柵等。在日本東部,為了防禦蝦夷人,從7世紀中葉到9世紀,在東北各地丘陵或平地上築有土壘、空溝、木柵等極為簡單的城郭。日本西部的早期城郭,從九州北直到瀨戶內海沿岸都有。它們依山坡用石條砌築,被稱為朝鮮式山城。日本古代都城如藤原京、平城京、平安京等,幾乎都以中國都城為楷模,缺乏本土的特色。14世紀以來,因武士階級的興起,曾在各地興建過小規模的帶防禦性質的城郭;到各地大名(領主)興起時,隨著生產力和戰鬥力的發展,城郭包含著石垣、土壘、壕溝、渡橋、武器庫和碉堡等複雜構造,同時確立了這種建築群的中心──天守。

以天守為中心的日本城郭,是將許多既有軍事因素、政治因素,又講究舒適、豪華、奢侈的建築緊湊集中結合在一起的結果。外觀整體造型很有特色,宏大堅固的石垣上修建起層層素白的閣樓,斗拱屋檐嚴密地穿插其間,給人以既威武又巧致的感覺。

四個階段

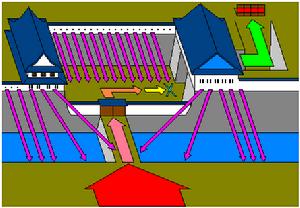

中枡形虎口的式樣

中枡形虎口的式樣1.彌生時代~平安時代

這是一個開始出現戰亂的時代。以抵禦外敵為目的的“設施”在此時開始顯得必要。因為與當時的唐朝、朝鮮關係緊張,九州地方普遍出現了土築的水城,這是日本最為古老形式的城。後來,全國各內陸地區陸續開始出現模仿唐朝、朝鮮而建的“朝鮮式山城”,在這種城的形式上發展成後來以山為防禦本體的山城,可以說,這時日本的城還是有很濃的外來色彩。

2.鎌倉時代~室町時代

鎌倉時代武士的出現對日本城郭的發展起了極大的推動作用。因為武士的居處大多在平坦的地勢上,出於作戰、防備的本性,武士們常常在居所周圍壘土台、挖深溝,構築相對安全的施設。這種形式的“居所”後來發展成為“館”、“平城”。在鎌倉末期、南北朝時期,惡黨、山賊群起,他們憑藉地勢有利的山體,讓討伐的幕府軍隊吃盡了苦頭。各守護大名紛紛效仿的將自己的“館”、“平城”移到了地理位置優越的山頭上,這就形成了戰國時期叱吒一時的山城的雛形。

3.戰國時代

軍事的高度緊張使得城郭的發展非常迅速。這時期有平城、平山城、山城、水城等幾種形式(後述)。

4.江戶時代

在這個政治穩定的時代,城作為防禦單位的作用大為減弱。這個時期主要以街道、市町的建設為主。出於經濟發展、交通便捷的目的,戰國時代的主流---山城顯得不合時宜,因此絕大多數的山城遭到毀棄,平城和平山城是這個時代城的主要形式。

主要形式

山城

山城1山城

這種城主要出現在武士之間鬥爭很激烈的鎌倉時代末期—戰國時代。一般的山城主要分成平地部分和山地部分,武士們平常是在平地部分生活,而戰鬥時就到山間部分進行防守戰。而在戰亂更為激烈的戰國時代,也出現了連平日生活都住在山間的城主。這種重要注重戰爭性能的城郭是戰亂時期獨有的城郭形態。

主要的山城有:能登七尾城(石川縣)、岩殿山城(山梨縣)、小谷城(滋賀縣) 等等。

2平城

在古代,基本上都是這種城的形勢,以平原為土地建起來的城郭。主要的特點是以城牆為防禦的基本設施,並且在領主的住所實行要塞化。這種城由於是處於平地平原上,不管是要擴張城下町或是耕地而比較簡單,因此容易形成產業農業文化都很發達的大都市。不過,如果要維持各個防衛設施的性能就要下一番苦功了。而進入江戶時代,天下太平,基本沒有戰爭了,於是山城也就失去了它存在的必要,在近代的城郭中平城作為經營領地的政治中心也就成為了主流。

主要的平城:江戶城(東京都)、松本城(長野縣)、二條城(京都府)等等。

平城

平城3平山城

這種城郭形態正好是上面兩種的過渡,它是出現在戰國的亂世到統一政權的形成的過程當中所出現的城郭形態。那時候,小勢力互相之間爭鬥的時期已經結束,大大名開始進行集中統治。那么也就出現了集戰時據點作用的山城和平時發展經濟的平城的特點的平山城。這種平山城,一般都在平原部分建有城下町,而在平原中部獨立出來的丘陵地區建立城郭作為防守設施。

主要的平山城:小田原城(神奈川縣)·安土城(滋賀縣)·姬路城(兵庫縣)

以上所說的城郭都是建立在陸地上的,不過也有少數例外。

4水城

水城其實就是平城中比較特殊的一種。它鄰接與河、海、湖,利用水的優勢被靠著海面或湖面,使得敵人所能攻擊的部分減少了一半。此外還可以利用水運而方便的展開運輸·聯絡等特有的性能。同時通過這種活動可以給敵人以心理上的壓力。

平山城

平山城主要的水城:小浜城(福井縣)·高島城(長野縣)·高松城(香川縣)等等

稜堡式城郭

這是一種更特殊的城郭形態。使用的是歐洲的築城方法,這種築城方法是在江戶時代末期傳入日本的。進入近代,火炮成為了戰鬥的主要武器,那么僅僅依靠建築物的作戰方式已經失去了原有的作用。廢除高層建築物,改之以堆築高大的土牆和挖壕溝進行防禦。而為了使得火炮和彈藥的運輸方便,整個城堡也採取了比較平坦的設計。

主要的稜堡式城郭:函館五稜郭(北海道)·江戶灣台場群(東京都)·龍岡城(長野縣)

曲輪

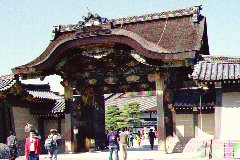

唐門

唐門通常所見的城郭,都會在城郭內部按照不同的機能和用途劃分成一個一個小的區域。中間由木板或城牆間隔。這些區域的劃分,主要就是為了萬一敵人攻陷了一個區域,其他區域可以繼續保持戰鬥狀態,使得戰鬥可以繼續下去。而這種區域就被稱作是“曲輪”。在近代城郭內,曲輪也被統稱“丸”,以下就是一些曲輪的作用和名稱。

1 本丸(一之丸·本城)

這裡是一座城郭的中心地帶,平時這裡是城主的生活起居的地方,戰時這裡就是指揮部。在近代城郭里,這裡也就是天守閣或者政府所在地。一般攻下這裡就意味著戰鬥的結束。

2 二之丸

直接防衛本丸的區域,可以用來儲藏武器·彈藥·兵糧。平時為了做防守的準備,一般這裡也會建有城主的臨時住所。一般來說,二之丸以內的部分都被稱作“內曲輪”或者“內城”。

3三之丸

對本丸提供間接的防守,同時也是直接防守二之丸的曲輪。主要由構成城的外郭廣大空地組成,平時是家臣的住宅,養馬場等等的所在地。在平山城裡,三之丸一般都建造在丘陵部以外的平原部分,於是人們通常也把它稱作“內山下”。

唐破風

唐破風4天守曲輪

這種曲輪通常設定在有天守閣的本丸內,天守閣和四周的瞭望台和城牆構成了一個獨立的區域,這個區域也被稱作天守曲輪,通常也被稱作“連立式天守”。

5山里曲輪(山里丸)

在戰國動盪的亂世結束以後,城郭的戰爭作用日益減少,逐漸朝政治經濟中心發展。那么有的城主為了自己的風雅愛好而在城裡建設了庭園·水池·茶室等等,這些區域就被稱作山里曲輪。“御花田”“御樂園”也就是說的這裡。著名的日本三名園“後樂園”·“兼六園”·“偕樂園”就是岡山城·金澤城·水戶城的山裡曲輪。

6水源曲輪·井曲輪

戰鬥時水是肯定不能缺少的,無論是引用或是消防都需要大量的水,很多的城郭就是因為缺水而被攻陷的。那么為了確保城中的水源,於是在水源周圍設有水源曲輪。如果是用井的話,就是井曲輪。

7 其他曲輪

隨著城郭的不斷巨大化,也就誕生了各式各樣的曲輪。比如說東之丸·西之丸·北之丸等等的一些獨立的曲輪。還有獨立建築在城外的曲輪(一般稱之為“出丸”),最有名的就是1614年大坂冬之戰時豐臣方武將真田幸村在大坂城南側所修築的要塞“真田丸”。此外在其他的城郭里也有著各有特色的曲輪的存在。

總構

從中世紀—近代,日本的都市都是以城郭為中心的,在城外部建有老百姓的房屋,組成“城下町”,而在城郭的周圍築有城牆·壕溝·護城河等設施,在這些設施的內側則是代表著“守護城主的區域”的大規模防線。這些東西北總稱為總構。大坂城、丹波筱山城的總構是最具代表性的。特別要說的是小田原城的總構,它的總構是連城下町都全部圍住的歷史上從未有過的巨大總構。

繩張

輪郭式

輪郭式曲輪的構成和規劃是一個城的設計基礎。這個步驟就被稱作“繩張”,而畫出的圖紙也就是“繩張圖”。隨著城的建立地·地形·周邊環境的變化,繩張也就有各式各樣的變化,不過也不外乎以下幾種。

1 連郭式

本丸·二之丸·三之丸成直線狀排列,各曲輪之間處於獨立分開的狀態,依靠建造在中間的前的連線而通行。

梯郭式

梯郭式2 梯郭式

各個曲輪相互連線,成階梯狀。因此被稱作梯郭式。這種樣式通常被用在本丸背後依靠著絕壁·河流等難以逾越的場所。

3輪郭式

本丸·二之丸·三之丸成同心圓狀配列。這使得城的占地面積很廣,入侵的路線長而且複雜。多數中間還鋪設了一些陷阱。

輪郭式

輪郭式以上的幾種形態都是一些基本的形態,而在實際當中,很多城都是將上面幾種形勢組合起來運用。舉個例子,本丸和二之丸中間採取連郭式。而三之丸採取輪郭式把它們圍住。

此外,還有一些特殊的繩張方式,比如將進入城的路線改成複雜的漩渦結構以加強防守的“渦郭式”以及採用了歐式結構的稜堡式城郭等等。

通路的設計

小山城

小山城為了防止從城下町進入的各種各樣的敵人,人們也動了不少腦筋。

在町的出入口設立哨所,監視通行的人,戰爭的時候將之關閉。將町內的房屋設計的交叉複雜,而街道則彎曲交錯而且狹窄。這可以在戰爭中儘量使得敵人的部隊減慢速度,以及設定陷阱使敵人迷路。這種守城戰最有名的就是1585年的上田城攻防戰。守方的真田軍將攻方的德川軍引入了城下的小路,利用陷阱一氣將其擊潰。而且在使得城外的路迷宮化的同時,使用一些台階等使得路面水平高低不等,可以打亂敵人的進攻節奏,使得敵人陷入混亂之中。

結構組成

箱堀

箱堀本城和支城

在城的內部進行規劃,使得結構更合理,將本城分為本丸·二之丸·三之丸等等,這是出於對領地內只有一座城的考慮。因為在江戶時代頒布了《一國一城令》,明文禁止支城的存在。

然而在這之前的戰國時代,大大名們為了防衛敵人的襲擊,最常使用的就是設定“支城網”。最有名的當數山陰地方的大名尼子氏的“尼子十旗”(本城·月山富田城——支城·神西城)和關東後北條氏的支城群(本城·小田原城——支城·山中城、足柄城)。

堀和石垣

城郭防衛最基本的設施就是堀。從古代開始就有環壕集落,利用地面的起伏來防止外部的侵略,這是一種最為簡單有效的方法。隨著時代的發展,技術也進步了。到了戰國時代,城郭的周圍都圍著各式各樣的複雜巧妙的溝壑。

日本城郭

日本城郭空堀和水壕

大家一聽到堀這個字的時候,基本上想到的都是圍繞在城周圍的水溝。但是事實上,堀最初並不是以水溝的形式出現的,而是普通的壕溝。最初人們挖壕溝的時候,目的就是要讓敵人掉進去,直接把敵人摔死是最為有效的殺傷敵兵的方法,所以在壕溝底部也設定有竹槍等道具,可以起到殺傷掉落者的作用。同時,在萬不得已的時候,壕溝也可以作為出入口來使用。這對於缺乏水源的山城來說,是最為重要的設施。

通常的壕溝有豎堀和橫堀兩種。

後來,水壕作為另一種防守設施也出現了,它是基於“隔離敵人”的理念而產生出來的。由於水壕深不見底,可以給與敵人一種心理的打擊。同時,也可以利用壕溝里的水進行補給·運輸·消防等。自然,水壕也有自己的副作用,那就是萬一城處於低洼地帶,又遇到暴雨。如果敵人採取水攻的話,那城就有被孤立的危險。

從字面上來看,一般空壕溝我們稱它為“堀”,而水壕溝則被稱為“濠”(註:為了方便起見,統一使用“壕”這個字),空壕溝和水壕溝都是城郭的主要都城要素。此外還有一種介乎於空壕和水壕之間“泥壕”,不過套用比較少。

對於箱堀和毛拔堀,他們的底部為了加固的關係都是鋪設有石頭的。如果是空壕溝,底部會裝有竹槍,用以殺傷敵人。而其他兩種,底部則是一個一個小土堆,用以限制敵人的行動。在地面以下,有可以使敵人掉落的堀,而在地面以上,就有防守敵人的土壘,以及比土壘還要堅固的石垣。從土壘到石垣見證著人們築城技術的發展。

(1)守城的土壘

“城”這個字從形狀上看就知道是用土建成的。和堀一起圍繞在城周圍的就是土壘。從平安末期以後,在武士的住所周圍就開始圍土壘了。而到了城郭形狀完善的室町—戰國—江戶時代,城內各處都有土壘作為防守。這是對挖掘壕溝後的土的一種合理的利用,仿造天然的山嶽的峭壁所製造的一種人工的設施,可以確保本方處於高地勢的情況。同時在土壘上建造瞭望台和碉堡,設定城牆和槍眼,以加強防守。

(2)石垣的運用

對於敵人的攀爬,土壘堆起來的斜面是非常有效的。但是土壘的耐久度畢竟有限,在上面種植植物也僅僅可以有限的提高土壘的耐久度。於是人們想出了使用石垣的辦法。在土木技術日益發達的時代,石垣可以修築的非常陡峭。

石垣的構造

石垣的構造石垣的構造

在城郭周圍為上石垣,是防守的一種方式。但如何使用石垣,如何用好石垣,則是很重要的,以下就是石垣使用的技術。作為防禦設施的石垣可以很大程度的提高城郭的防守能力,而且如果在石垣上建造柵欄或牆壁,就可以將防禦力再提高一個檔次。當然,在城內也是要能夠看到城外的情形的。而且為了防止敵人的攀爬,一定的斜度也是必要的,這也可以保證城內士兵迎戰的機動力。所以石垣上也就會有突堤的存在。以下就是突堤的斷面圖。

石垣的建築石垣是由石頭所堆積起來的,無論是颳風下雨或是敵人的襲擊都會對他造成破環。

城內的建築物

日本城郭

日本城郭1 塀(牆)

在城的周圍通常會圍有柵欄或者板塀。從鎌倉時代開始,武家居所周圍就用塀圍起來作為防守設施。而在戰場上,設定柵欄可以有效的阻滯敵人的進攻。

塀的材質,平安末期—鎌倉時代的武家居所是採取木板作為塀來防備敵人。但是對於敵人的破壞工作,槍彈,火災就無能為力了。於是工藝就逐漸發展變化。在板塀上蓋起屋頂,把板增厚,兩邊支起柱子。為了防護槍彈,而在原來的木板上又增加了一層木板,就做成了二層木板。木板和木板之間填充砂子和粘土,這種被稱作“太鼓塀”的方法比普通板塀在耐久性·防火性上有了很大的提高。後來又出現了土塀,城郭的土塀多種多樣,不過近代城郭用的最多的是漆喰塀。在塀的外面塗上漆喰以後塀的耐久性和防火性十分優秀,而且白色的塀從外觀來看也非常的優美。在有的地方還在漆喰塀上貼上瓦片,也就成了強化耐濕性的“海鼠塀”。除了漆喰塀之外,還有使用粘土加固的“練塀”以及用瓦片·礫石加固的“築地塀”。而且隨著城郭的不同塀也有一些非常有特色的例子。比較有趣的是有的城郭把大米堆起來作為塀,守城戰的時候可以把塀上的米削下來作為應急的食物使用。

2 狹間(射孔)

城的周圍設定塀是為了強化防禦力,但是這反而會影響到城內的應戰。但是如果把塀撤掉雖然對城裡的巷戰有利,但是整個城的防守能力就會下降。所以為了守城士兵應戰用的狹間就誕生了。所謂的狹間,並不是指地理上的那個狹間,說白了就是射擊孔。在塀上打出專供射擊用的小視窗。狹間也分為矢狹間和鐵炮狹間。那為什麼要分這么細呢?那時因為弓矢和火銃在射擊的時候視角和動作都不同,所以狹間的大小形狀都有所不同。於是就區分出了矢狹間和鐵炮狹間。此外,有的狹間是直接設定在石垣里的,統稱為“石狹間”。

3 塀的設定

作為阻擋敵人用的塀,它的設定也是很講技巧的,主要就是要防止敵兵的攀爬。所以在塀上面也就誕生了很多陷阱。下面就舉幾個代表的例子。主要的有釣塀·劍塀和石落等等。

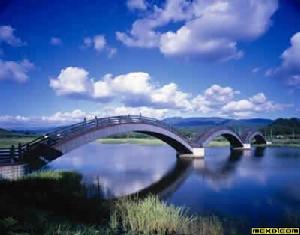

日本城郭橋

日本城郭橋4 橋的種類

正如前面所介紹的,有的城郭里各個曲輪是用壕溝所分斷開來的,所以必須使用橋來連線。而殺進來的敵人也必須從橋上走,所以這時候的橋也有削弱敵人戰鬥力,制約敵人的行動的作用。

(1)土橋和架橋

土橋多在山城中使用,一般是使用土壘或石垣做成橋。比起架橋來,它的穩定性很好,是一種牢固的永久性的設施,適合大量的物資的搬運和大量人員的調動。同時運用在水壕上可以起到調節水量的堤壩的作用。但是缺點就是戰時無法撤除,萬一被敵人奪取就會陷入很麻煩的境地。於是為了防止敵人的占據,一般的土橋都做成彎彎曲曲的形狀,或者設定斜坡和起伏,古人在這方面可以說是下了不少功夫。

而架橋就是使用木材或石頭在壕溝上面的空間所架設起來的(一般來說石橋在城郭里基本不使用)。戰鬥的時候可以撤除掉以阻擋敵人的前進,也可以在敵人渡河的時候把橋破壞掉使得敵人掉進水壕里。不過反過來,如果敵人把橋破壞掉的話,守城的軍隊就有被孤立的危險。

(2)架橋的種類

架橋雖然看上去很簡單,其實種類也是很豐富的。出於戰爭的需要,架橋也就做成了很多種形狀和式樣。還有為了方便撤除和破壞,有的城郭使用可動橋的構造。比如橋的中央可以抬起來的“桔橋”,在橋下的一部分安裝有車輪可以移動的“車橋”。以及在橋底全部裝有車輪,可以把整座橋移走的“算盤橋”和“引橋”,算盤橋和引橋見的差別就在於算盤橋在橋板的底部裝車輪,而引橋是在橋欄上裝車輪。

門

門5 門與虎口(一)

土壘(石垣)·塀(柵)所包圍起來的城郭可以起到限制敵人出入的作用。但是一座城總要有進出的地方,那么下面就主要介紹一下城的出入口的構造。

6 門和虎口(二)

在近代的城郭里,門已經不再是一種個體的建築物。門通常設定在橋·壘·曲輪等這些地勢複雜彎曲的地方,這種多元化的層次結構使得城郭的防禦力得到了極大的提升。同時將門洞設定成為“虎口”,可是進一步使得城郭的防守能力得到加強。

7 櫓的種類

“櫓”原來寫成“矢倉”,顧名思義,也就是武器和兵糧的儲藏庫。隨著戰爭的擴大,那么儲藏量也要隨之增大,那么矢倉也就越來越大,最終演化成兼瞭望和防衛據點功效的“櫓”。下文就對櫓這種城郭建築物中的重頭做一個介紹。

8 櫓的特徵

櫓是平時的儲藏庫兼戰時的據點。櫓也就成為了和敵人攻防的舞台。那么作為櫓,牢固的構造是很必要的。以下就介紹櫓的基本特徵。

代表

忍 城

忍 城忍城

別名 龜城

所在地埼玉縣行田市本丸

築城年代 延德二年

築城者成田親泰

城郭樣式 平城

歷史 忍城是由山內上杉氏配下的武將成田氏所構築,據說是在延德二年時完成,天正十八年(1590)豐臣秀吉攻打小田原城之際,兵力達二萬數千的豐臣勢開始圍攻忍城,由於忍城附近的地形和歷史上有名的遭到水攻的備中高松城,附近的地形近似,因此豐臣勢開始水攻忍城,最後因大雨造成堤防決壞,造成豐臣勢數百名死傷,當小田原城落城後,城主氏長奉命降伏,忍城最後開城。

所在地枋木縣下都賀郡石橋町下古山

築城年代 鎌倉時代後期

築城者多功朝定

城郭樣式 平城

歷史 兒山城是建武年間(2334~35),由宇都宮賴綱的四男多功宗朝之子朝定所創築,朝定並將氏名改為兒山氏,之後兒山氏的動態不明,永祿元年(1558)時兒山氏開始與上杉謙信交戰,在謙信的攻打下兒山城主兼朝戰死,戰後兒山城遭到廢城。