背景

提案進攻

1680年(康熙十九年),鄭經和清朝的戰爭失利,放棄廈門、金門,退往台灣。

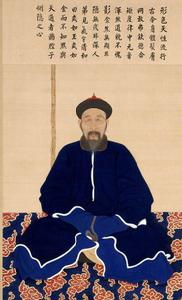

1681年(康熙二十年),鄭氏王朝發生政變,年僅12歲的鄭克塽繼任延平王,大權實際上為馮錫范、劉國軒掌握,鄭氏官員的向心力開始動搖,負責與清朝談和的傅為霖甚至願當內應。姚啟聖認為是進攻台灣的好時機,但萬正色仍反對出兵。姚啟聖知道施琅仇視鄭氏王朝,必能幫助他擊敗鄭軍,便向康熙帝推薦施琅。康熙帝也不滿萬正色反戰的態度,便同意施琅擔任水師提督,萬正色調任陸師提督。

施姚爭權

按照康熙帝的規劃,應由姚啟聖、萬正色、巡撫吳興祚一起商討作戰,施琅卻打算排除姚啟聖等人的節制,以便能全權進攻台灣,不過康熙帝只同意吳興祚負責後勤,仍然命令姚啟聖和施琅共同出兵。

1682年6月10日(康熙二十一年五月初五),清軍抵達銅山島,姚啟聖和施琅卻在出兵的時機產生爭執,姚啟聖主張利用冬天的北風,施琅主張利用夏天的南風,導致清軍無法順利出兵。 最後康熙帝於11月15日(十月初六)裁定施琅負責前線作戰,姚啟聖改任後勤作業,才讓施琅如願取得統帥權。 12月1日(十一月初三)施琅率領約21000人,軍艦238艘前往興化平海衛訓練軍隊。

姚啟聖軍權旁落後,為避免施琅獨得戰功,轉而和鄭氏王朝談判。但是施琅主戰意志堅決,且負責談判的劉國軒不接受剃髮易服,談判因此破裂。 1683年6月17日(康熙二十二年五月廿三日)康熙帝下令施琅儘速進攻,因此爆發六月(陽曆7月)的澎湖海戰。

鄭軍動向

1679年(永曆三十三年)起,清朝實施遷界令,嚴重打擊鄭氏王朝的貿易,糧食補給也出現問題,鄭經下令每戶人家每個月必須多繳一斗米,將領也必須用自己的俸祿充軍,仍沒辦法解除危機。

1680年(永曆三十四年)鄭經退守台灣後,澎湖成為前線要地,防守卻很薄弱。直到十月,施琅抵達廈門以及傅為霖為清軍內應事情爆發, 劉國軒才前往澎湖強化守備。劉國軒抵達澎湖後,在娘媽宮、風櫃尾、四角嶼、雞籠嶼築城; 東蒔、西蒔、內塹、外塹、西嶼頭、牛心山設定炮台。同時在海邊建造矮牆並配置火銃,阻止清軍登入。

1683年(永曆三十七年),劉國軒得知施琅準備進攻,便從台灣本島調度鄉兵到澎湖,並將商船以及私人用船都改為軍艦,準備決戰。

經過

1683年7月8日(康熙二十二年六月十四日),施琅從銅山島出發,姚啟聖也撥3000人同施琅出征。9日(十五日)鄭軍哨船發現清軍已到花嶼、貓嶼一帶, 趕緊回報劉國軒,當晚清軍在八罩島過夜。10日(十六日)施琅進攻娘媽宮,以速度快的鳥船當作先鋒。劉國軒讓林升、江勝指揮水軍;邱輝為先鋒,自己在娘媽宮港口督戰。當時受風勢阻擾,清軍不敢前進,只有以藍理為首的7隻艦隊突入鄭軍。

施琅再派出第二波鳥船部隊,交戰不久後開始漲潮,一些清軍船隻被海水沖向岸邊,鄭軍趁勢將艦隊分成兩翼包圍清軍。 施琅見狀趕緊突入鄭軍,想解救被圍困的船隻,卻被林升率軍包圍。施琅在交戰中被火銃射傷右眼,不過沒有失明; 林升也被大炮打斷左腿。林升負傷讓鄭軍失去指揮,施琅藉機撤離戰場,到西嶼附近的海上休息。

施琅於11日(十七日)返回八罩島,八罩島地形險惡,船隻遇暴風很容易撞上島邊的暗礁,農曆六月又是容易發生颱風的時節, 施琅卻很幸運沒碰到颱風。劉國軒得知清軍在八罩島休息,親自進攻卻被施琅擊退。 施琅趁勢於12日(十八日)占領虎井嶼、桶盤嶼。

16日(二十二日),施琅決定發動總攻擊,將艦隊分成三路進攻,剩下約80艘當後援部隊:

中路:共有56艘船,分成8隊,每隊有7艘船。由施琅親自指揮,作為主力進攻娘媽宮。 右路:共有50艘船,從東蒔攻入雞籠嶼、四角嶼,之後會合中央部隊夾攻鄭軍。 左路:共有50艘船,從內塹攻入牛心灣,讓鄭軍誤判清軍要在此地登入。 天亮前,開始颳起颱風。辰時(7時—9時)受颱風影響,海上吹起西北風,鄭軍順著風勢進攻,一時處於優勢,清將朱天貴被炮擊而死。到了中午,颱風受到赤道鋒面帶的影響,海上開始吹起南風,風向轉變成對清軍有利。施琅命令全軍反攻,順著風勢發射各種火器,並且以數船圍攻鄭軍一船,鄭軍全面崩潰,江勝戰死、邱輝自焚。劉國軒眼見大勢已去,率領殘餘部隊從吼門退往台灣,澎湖各島的鄭軍都向施琅投降。

結果

施琅戰勝後,考慮台灣水道非常險惡,進軍困難。施琅決定暫緩進攻,採取攻心戰術,讓鄭氏王朝從內部崩潰。施琅派人醫治受傷的投降鄭軍,並配給他們衣服、糧食,再將士兵送回台灣。還拉攏鄭軍將領為內應,防守淡水的何佑首先私通施琅,其他將領也跟進。鄭軍戰敗的訊息傳到台灣,人心開始不安。為了延續政權的生存,有將領提出進攻菲律賓,得到馮錫范的同意。卻傳出遠征軍只想搶劫,還打算逃往海外,因此劉國軒阻止此計畫。 後來在劉國軒大力主張下,鄭克塽於1683年9月5日(七月十五日)向施琅投降, 並於1683年10月8日(八月十八日)剃髮易服,正式宣告鄭氏王朝的滅亡。

鄭克塽投降後,清廷為了是否把台灣併入版圖產生爭論,不少大臣認為台灣孤懸海上,治理以及防守花費不小,主張棄守。最後施琅以台灣戰略地位重要,說服清廷將台灣併入版圖。

傳說

依據《天妃顯聖錄》記載: 施琅進攻澎湖時,抵達八罩島,島上缺乏淡水。清軍挖開退潮後的沙地,發現有淡水可供飲用。媽祖還告訴清軍“二十一日必得澎湖,七月可得台灣。”和鄭軍決戰的日期,清軍將士還看到媽祖現身。施琅認為是媽祖庇佑清軍戰勝,因此於1684年(康熙二十三年),康熙帝加封媽祖為護國庇民妙靈昭應仁慈天后。不過有學者認為,這些事跡純屬杜撰。