作品信息

名稱:《新城道中》年代:北宋

作者:蘇軾

體裁:七言律詩

作品原文

其一

新城道中

新城道中嶺上晴雲披絮帽,樹頭初日掛銅鉦。

野桃含笑竹籬短,溪柳自搖沙水清。

西崦人家應最樂,煮芹燒筍餉春耕。

其二

身世悠悠我此行,溪邊委轡聽溪聲。散材畏見搜林斧,疲馬思聞卷旆鉦。

細雨足時茶戶喜,亂山深處長官清。

人間岐路知多少?試向桑田問耦耕。

作品注釋

(1)東風:春風。(2)吹斷檐間積雨聲:吹停了屋外下了很久的雨。

(3)絮帽:棉帽。

(4)鉦(zhēng):古代樂器,銅製,形似鍾而狹長,有長柄可執,口向上以物擊之而鳴,在行軍時敲打。

(5)西崦(yān):這裡泛指山。

(6)餉:用食物款待別人。

(7)委:捨棄,這裡是放下之意。轡(pèi):韁繩。

(8)散材:原指因無用而享天年的樹木。後多喻天才之人或全真養性、不為世用之人。《莊子·人間世》:“匠石之齊,至於曲轅,見櫟社樹······曰:‘已矣,勿言之矣!散木也,以為舟則沉,以為棺槨則速腐,以為器則速毀,以為門戶則液樠,以為柱則蠹。是不材之木也,無所可用,故能若是之壽。”

(9)卷旆(pèi)鉦:收兵的號令。古代旗末端狀如燕尾的垂旒,泛指旌旗。

(10)耦耕:二人並耕,這裡指耕地之人。

白話譯文

其一

東風像是知道我要到山裡行,吹斷了檐間連日不斷的積雨聲。嶺上浮著的晴雲似披著絲棉帽,樹頭升起的初日象掛著銅鉦。矮矮竹籬旁野桃花點頭含笑,清清的沙溪邊柳條輕舞多情。生活在西山一帶的人家應最樂,煮葵燒筍吃了好鬧春耕。其二

漫漫人生旅途就同我腳下悠悠的路,馬行溪邊,放下韁繩緩緩走著,聽那潺潺溪水聲。那朝廷上的黨爭,即便是難用之材也怕搜林之斧,疲憊的戰馬希望聽到收兵的號令。下夠了的細雨,帶給茶農喜悅,在這亂山深處還有我的清官好友。人間的歧路能知多少?問問田裡耕作的農民吧。作品鑑賞

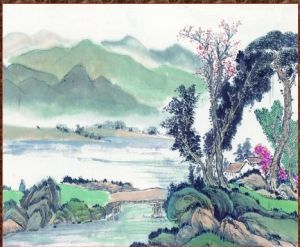

《新城道中》其一寫作者出巡時途中所見的美麗景色,愉快地讚美了山村人家和平的勞動生活。首聯:“東風知我欲山行,吹斷檐間積雨聲”,寫詩人正打算去山裡,恰好這時春風吹斷了屋檐下積雨的聲音,他心裡愉悅,因而覺得春風極通人性,仿佛知道他這羈旅之人要去山裡,特意為之吹斷了積雨。這樣寫,就使“東風”著上了人的感情色彩,也即所謂“以我觀物,物皆著我之色彩”。

這一聯詩,寫“我欲山行”,寫春風吹斷了積雨,新穎別致,饒有詩意,有領起下文描寫春晴之日山村風物、山人生活的作用,也為全詩寫景抒情奠定了輕鬆活潑的基調。

頷聯,描寫春晨山村晴景:“嶺上晴雲披絮帽,樹頭初日掛銅鉦。”詩人選擇了山頭、白雲、樹梢、初升的太陽等四種自然景物來加以描繪,並以“披絮帽”(戴棉絮製成的帽子)與“掛銅鉦”(掛銅盤)分別比喻“嶺上晴雲”與“樹頭初日”。以絮喻白雲並非蘇軾首創,此前韓愈就有“晴雲如擘(bò)絮”的詩句(見《晚寄張十八助教周郎博士》),但蘇詩用“披絮帽”來比喻籠罩在山頭上的白雲,在前人的基礎上有所突破,更為貼切、形象、生動。詩人以“掛銅鉦”喻“樹頭初日”也基本上達到了“形似”。

頸聯繼續描寫山村的自然景物,語言生動,詩意盎然。出句“野桃含笑竹籬短”重在描寫“野桃”,對句“溪柳自搖沙水清”主要是刻畫“溪柳”。前者以“野桃含笑”這擬人化的詩語形象生動地反映出野生的桃樹鮮花綻開;而以“竹籬短”三字側面烘托“野桃”高過竹籬。後者寫溪邊柳的枝條在春風吹拂下搖曳多姿、翩翩起舞。寫活了“野桃”、“溪柳”,使山村自然景物充滿了勃勃生機,洋溢著歡快的氣氛。

尾聯由自然景物的描寫轉入對農人及其生活的反映,更增添了這種喜情。此聯緊扣一個“樂”字。雨過天晴,春暖花開,景致優美,令人心曠神怡,何況這又是鬧春耕的大好時光。如此美景良辰不能不使農人倍感歡欣。西崦(西山)人家又是煮芹,又是燒筍,忙著春耕,其樂無窮。

《新城道中》(其一)這首詩意境優美:山嶺白雲繚繞,樹梢朝陽懸掛,野桃笑臉迎人,溪柳搖曳多姿,溪水清澈見底,這充滿生機的景色與西山人家煮芹燒筍喜鬧春耕的生動場面以及詩人歡快的心情交織在一起,詩意盎然,散發著泥土的馨香與生活的氣息,組成一幅詩意盎然的山村風物畫。

這首七言律詩中間四句組成一套山水畫屏。前兩句描寫遠景,用的是比喻手法:山峰戴上潔白的絮帽,樹枝掛著明亮的銅鑼,把晴天雲朵和初升的太陽寫得形象生動而富有神采;後兩句描寫近景,用的是擬人手法:野桃花倚籬而笑,楊柳枝無風自搖,自然景物被賦予人的神態舉止,真是嫵媚極了。進得山來,桃花笑,柳條舞,一路喜氣盈盈。新奇的比喻,巧妙的擬人,不僅描繪出山野花木之美,而且烘托出詩人山行之樂,內心之樂和景色之美互相影響,互相滲透。這就是人們最愛追求的那種藝術境界:情景相生。

第二首繼寫山行時的感慨,及將至新城時問路的情形,與第一首詞意銜接。行進在這崎嶇漫長的山路上,詩人聯想到人生的旅途同樣是這樣崎嶇而漫長。有山重水複,也有柳暗花明;有陰風慘雨,也有雨過天晴。詩人不知不覺中放鬆了韁繩,任馬兒沿著潺潺的山溪緩緩前行。馬背上的詩人低頭陷入了沉思。三、四兩句頗見性情,很有特色,膾炙人口。“散材”、“疲馬”,都是作者自況。作者是因為在激烈的新、舊黨爭中,在朝廷無法立腳,才請求外調到杭州任地方官的。“散材”,是作者自喻為無用之才。“搜林斧”,喻指新、舊黨爭的黨禍。即使任官在外,作者也在擔心隨時可能飛來的橫禍降臨,即便是無用之材,也畏見那搜林的利斧。作者對政治鬥爭、官場角逐感到厭倦,就像那久在沙場衝鋒陷陣的戰馬,早已疲憊不堪,很想聽到鳴金收兵的休息訊號。所以,作者對自己此時這樣悠然自在的生活感到愜意。他在飽覽山光水色之餘,想到了前幾日霏霏春雨給茶農帶來的喜悅,想到了為官清正的友人新城縣令晁端友。臨近新城,沉思之餘,急切間卻迷了路。詩的最末兩句,就寫詩人向田園中農夫問路的情形,同時也暗用《論語·微子》的典故:兩位隱士長沮、桀溺禍耦而耕,孔子命子路向他們問路,二人回答說:“滔滔者,夭下皆是也,而誰以易之?且而與其從避人之士也,豈若從避世之士哉?”詩人以此喻歸隱之意。

兩首詩以時間先後為序,依原韻自和,描繪“道中”所見所聞所感,格律純熟,自然貼切,功力深厚。尤其是第一首“野桃”、“溪柳”一聯倍受後人激賞,汪師韓以為是“鑄語神來之筆,“常人得之便足以名世”(《蘇詩選評箋釋》卷二)。其實不僅此聯,即如“絮帽”“銅鉦”之比擬恰切,“散材”、“疲馬”之頗見性情,也是詩中妙對。

作者簡介

蘇軾(1037~1101)著名文學家。字子瞻,又字和仲,號東坡居士。眉州眉山(今四川眉山)人。公元1057年(嘉祐二年)舉進士,任福昌縣主簿、大理評事、簽書鳳翔府節度判官,召直史館。公元1079年(神宗元豐二年)知湖州時,以訕謗系御史台獄,次年貶黃州團練使,築室於東坡,自號東坡居士。公元1086年(哲宗元祐元年)還朝,為中書舍人,翰林學士,知制誥。公元1094年(元祐九年),又被劾奏譏斥先朝,遠貶惠州、儋州。公元1100年(元符三年),始被召北歸,卒於常州。

蘇軾詩、詞、文、書、畫皆工,是繼歐陽修之後北宋文壇的領袖人物。詞存三百四十多首,具有廣闊的社會內容,將北宋詩文革新運動的精神,擴大到詞的領域,掃除了晚唐五代以來的傳統詞風,開創了與婉約派並立的豪放詞派,擴大了詞的題材,豐富了詞的意境,衝破了詩莊詞媚的界限,對詞的革新和發展做出了重大貢獻。作品今存《東坡全集》一百十五卷,詞有《東坡樂府》等。