背景

中華民族歷史悠久,源遠流長。圖為:莊嚴肅穆的湖南炎帝陵。

中華民族歷史悠久,源遠流長。圖為:莊嚴肅穆的湖南炎帝陵。中華民族歷史源遠流長,各地自然環境、風土人情千差萬別,在長期的歷史發展進程中,慢慢形成了具有本民族特色的文化,這些文化是整個中國文化的一部分,極大豐富了中國文化寶庫。台灣本土文化也是中華文化中的一塊瑰寶,重視台灣地區的鄉土文化與傳承、發展中華文化並沒有矛盾。

陳水扁上台後,加緊推行“去中國化”政策,向台灣民眾灌輸“台獨意識”,並有計畫、有預謀地在社會各個領域,清除象徵中國的各種標誌,如口號、符號、特徵、圖案和名稱等,以營造台獨的文化、心理、社會環境。

台灣當局推行的種種“去中國化”和“文化台獨”的活動,比赤裸裸的政治“台獨”主張具有更大的欺騙性。“文化台獨”者過分推崇“鄉土文化”的地位,人為地誇大兩者的差異,故意以台灣地區的鄉土文化取代、否定整箇中華文化。

由來

在台灣這個小島上,漢語拼音與通用拼音之爭,看似語言領域的爭議﹐實際上有著強烈的政治色彩。

在台灣這個小島上,漢語拼音與通用拼音之爭,看似語言領域的爭議﹐實際上有著強烈的政治色彩。“文化台獨”是“台獨”主張在文化領域裡的反映,隨著島內“台獨”思想的滋生和發展,“文化台獨”經歷了特殊的演變過程。

第二次世界大戰結束後,擺脫日本帝國主義統治下的台灣重新回歸祖國。但美、日反華勢力和台灣本島的新老裂主義分子,陰謀把台灣從中國分離出去的活動一刻未停。1986年民進黨成立以及時1987年“解嚴”以後,島內的“台獨”勢力日趨活躍起來,他們打著“民主”的旗號,進行分裂祖國的活動。這種政治思想上的分裂主義,在文化領域便逐漸形成了“文化台獨”。

自李登輝上台後,為島內“台獨”勢力利用文化、教育搞分裂活動,大開綠燈。《台灣人四百年史》的作者明史則指出,曾統治台灣的荷蘭、西班牙、明、清、日本、國民黨等政權為“外來政權”,“外來政權”帶來“外來文化”。史明的主張,在“文化台獨理論”方面很有代表性。李登輝在其主權後期,開始宣揚台灣“必須是台灣人的東西”,宣揚“台灣意識”、“台灣精神”、“台灣魂”等論調,鼓吹“新台灣人主義”。李登輝十分重視做文化紮根“養獨”工作,聲稱“登輝無時無刻不在思考文化的重建與新生”,“教育不改,人心也不會改變,過去教育都限制在大中華的觀念範圍中,台灣不需要中大華主義”。

1997年6月,台“教育部”推出面向中小學生的教科書——《認識台灣》,在《歷史篇》中,肆意篡改歷史,煽動民族分裂情緒,聲稱“台灣400年前是無主的土地”,教材中極力鼓吹“我們都是台灣人”,宣場所謂“台灣魂”“台灣精神”,把“中國人”“中華民族”“中華文化”這樣的名詞都一一刪去,極力美化荷蘭、日本等對台灣的殖民侵略。妄圖對台灣青少年灌輸“台灣不屬於中國”的思想,以從根本上消除台灣與大陸在歷史和文化上的聯繫。

李登輝聲稱:“我要國民國小教育里多加些台灣歷史、台灣地理,以及自己等課程”,在他的影響下,“台灣意識”“台灣精神”“台灣生命共同體”等等“脫中國化意識”,以及是“台灣的台灣”、不是“中國的台灣”之類的思想,在編寫過程中起著主導作用。

發展

陳水扁上台後,在李登輝“文化台獨”實踐的基礎上,在文化領域做了很多基礎性的工作。在理論上,他稱台灣文化不是中華文化的一個分支,而是台灣原住民文化受“外來文化”影響而形成。

為強調原住民文化是台灣文化,有其獨立起源,他從人種的角度否定台灣與祖國的血緣聯繫,同時還利用台灣在歷史上曾遭受荷蘭、西班牙、日本殖民統治的特殊經歷,片面強調外國殖民統治對台灣文化的影響,妄圖“矮化”中國傳統文化的地位,將中國傳統文化歪曲成僅僅是形成“台灣文化”的影響因素之一。

他大力扶持、培養御用學術研究力量,加大相關研究經費的投入,提高相關研究人員的地位,並在教育上花了很大力氣,動了很多腦筋,篡改教科書,強調台灣的“獨立歷史文化”,減少中國歷史、文化對台灣民眾的影響,他以“去中國化”為目的,確立“文化台獨”氛圍,為其實現政治“台獨”打基礎。

表現形式

漫畫:去中國化

漫畫:去中國化一、藉助《台灣論》,鼓吹“台灣意識”

《台灣論》是日本右翼文人小林善紀於2001年2月杜撰完成的一部美化日本軍事主義,為日本在台灣的殖民暴行翻案的漫畫書。該書藉助採訪具有日本“皇民化”思想的李登輝、許文龍等人,歪曲歷史、美化侵略、讚頌日本對台灣的殖民統治、鼓吹“台灣獨立建國”,狂熱宣揚軍國主義思想。書中稱,在台灣找到了日本失落的所謂的“日本精神”(即軍國主義精神),將它拗繪成“台灣意識”的一部分,並與“文化台獨”緊密結合起來,進而鼓吹“台灣獨立”。該書公開發行後,立即激起了台灣有識之士的強烈批判。特別是身為台灣奇美公司董事長的許文龍等在《台灣論》中有關慰安婦的說法更激起島內民眾極大憤慨。

二、推行“本土化教育”政策,以“台灣”取代“中國”

“本土化教育”,是台灣當局從歷史教育、文化教育方面進行的“脫中國化”的教育,而“鄉土教學”是台灣當局推行“本土化教育”的一個組成部分。

台灣人要求自己的子弟會鄉土語言,講本地話,是合理的。問題是台灣當局把這一問題“政治化”,成為“文化台獨”的重要步驟和組成部分,為“台獨”服務。民進黨人中有一部分人極為避免講“國語”,他們在許多公共場合有意識地只講“台語”,主張廢除所有關於“國語”的規定,在民進黨政策白皮書中,把“保護並且推崇母語”作為對中國人、中華民族“以及相關的中國政府”進行“反抗”的“民族主義”精神的一種表現。由此可見,強力推行“台語教學”絕對不是單純的語言、文化問題,其真正的政治目的仍在於“去中國化”。

除此之外,當局還在特定稱謂上作文章,將“海外僑胞”區分“華僑”、“台僑”,將加入美國國籍的台胞稱為“台美人”而不稱為“美籍華人”。將故宮博物館珍藏的“國家文物”稱為“中國文物”。更有甚者,新出英文版《中華民國年鑑》,首次在封面名稱上加上Taiwan(台灣)字樣,並改寫有關章節,隱含“台獨”之意。

三、以《認識台灣》為教材,讓下一代疏離祖國大陸

2001年3月,推行的所謂“本土化教育”,不但強行規定國小要用方言教學,而且還把在中學推行的《認識台灣》教科書也列入國小教材。全方位地向學生灌輸“脫中國化”。海內外均有學者認為,如今台灣的中學生本來就對大陸的認識極為有限,如此推動所謂“鄉土教育”,其結果就更加會導致下一代對國家認同和民族認同的疏離感。

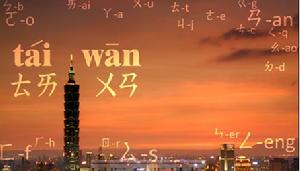

四、抬出“通用拼音”方案,擠壓“漢語拼音”

陳水扁上台後,推動“文化台獨”採取的第一個動作是於2000年9月16日推出了一個“通用拼音”方案,藉以取代中國人通用、聯合國公認、國際標準都認可的“漢語拼音方案”,削弱“中國語言”的影響力。這個方案要塑造出一個有別於中國漢語文化系統的台灣拼音,以此配合“本土化教育”之“台語教學”,方便本土語言的學習,同時還可以避免大陸因素的影響。該方案公布後,島內反對聲四起。

五、用文學鼓吹“台獨”,設立“台灣文學系”

用文學鼓吹“台吹”早在二十世紀七十年代就已開始。1977年,倡導以文學鼓吹“台獨”的“宗師”葉石濤就發表了《台灣鄉土文學史導論》,首次提出台灣文學的“台灣立場”和“台灣意識”。以後一些“台獨文化人”不斷強調台灣文學的“獨立自主性”,不隸屬於中國文學。從文學創作看,“台獨文學”在20世紀八九十年代就推出不少作品。

民進黨政權上台後,有“台獨”傾向的文化人、文學家、教授和新聞界人士紛紛占據學術和文化機構的要職,因此思想、文化和意識形態領域中的“台獨”思想日趨益熾熱。為貫徹當局“本土化教育”政策,許多高校將中國文學系歸為外國文學系,並紛紛成立台灣文學系。

目的

“文化台獨”論者的目的就是要割斷台灣文化與中華文化內在的精神聯繫,並且不惜利用一切手段來達到這一目的。利用《認識台灣》教科書,向台灣的青少年學生灌輸“台獨”的文化理念。

在這本教材中突出“台灣意識”、“台灣精神”、“台灣生命共同體”,宣傳台灣是“台灣的台灣”,不是“中國的台灣”的思想。“中華民族”、“中華文化”、“中國人”這些名詞都統統刪去了。

影響

“文化台獨”不得民心

“文化台獨”的推動手法

“文化台獨”的推動手法“文化台獨”政策會在一定程度上影響島內民眾特別是青少年一代的中華文化認同,為陳水扁最終實現“實質台獨”鋪路。但陳水扁這種不惜以歪曲歷史,弱化甚至否定中華文化的手法不得人心。

違背了歷史事實

首先,“文化台獨”違背了歷史事實和作為中華文化一部分的台灣文化的發展規律。割斷文化的歷史的繼承性等於割斷歷史,而歷史是割不斷的。燦爛的五千年中華文化是全體中華各族兒女共同創造。兩岸同胞血脈相連、源自一體。

早在遠古時期,大陸的舊石器文化、新石器文化就已傳播到台灣地區。隨著大陸先民對台灣的開發,大陸的哲學思想、倫理道德、科學技術、語言文字、文學技術、風俗習慣、宗教信仰、宗族制度等全面移植到台灣。在日本強占台灣、實行殖民統治的五十年間,台灣同胞以各種方式抵禦日本奴化統治和“皇民文化”,延續了中華文化的傳統,終於迎來了台灣文化在發展中形成了自己的一些特點,但她的母體始終是中華文化,也從某些方面進一步豐富了中華文化。

台灣由於特殊的地理、歷史與現實的原因,使得台灣文化與中華文化既具共性又有自己的個性,而這些個性特點是台灣文化對中華文化的貢獻,台灣文化仍屬於中華文化,中華文化已深深紮根台灣。雖然台灣文化有自己的地方性特點,然而不論是文化的源頭,還是文化形態,都與中國文化有著極深的淵源。

違背了島內民眾認同中華文化

其次,台灣當局推動“文化台獨”,和一系列“去中國化”的活動,違背了島內民眾認同中華文化、主張發展兩岸關係的主流民意,與島內民眾“求緩和、求穩定、求發展”的願望背道而馳,這將嚴重危害兩岸關係,破壞祖國和平統一基礎。

此外,儘管“文化台獨”以“本土意識”、“台灣精神”為偽裝,比“政治台獨”更具欺騙性,容易迎合島內民眾特殊的社會心理,其危害性極大。但同時還應認識到台當局加速推動的“文化台獨”是不得人心的。中華文化是兩岸文化共同的根。島內民眾是認同中華文化的。

近年來,兩岸文化交流日益頻繁,大陸的圖書、影視等通過多種管道進入台灣,加深了台灣同胞對中華文化的了解。同時,台灣的電影、電視劇以及書籍在大陸也受到廣泛的歡迎。許多台灣學生樂意來大陸求學深造,接受中華文化的教育,來大陸求學的人中還包括許多台灣“立法委員”,更有許多的年青人表示願意到大陸生活和發展,這些活動密切了台灣文化與其母體文化中華文化的聯繫,增進了兩岸同胞的民族情感。

評論

“文化台獨”當屬“台獨”運動的一部分,但又不同於政治層面上的“台獨”行為。

海峽兩岸關係研究中心主任唐樹備曾在“中華文化與兩岸關係論壇”開幕式講話中指出:“中華文化歷史悠久,源遠流長,博大精深,一直是中華民族強大凝聚力的源泉,是維繫全體中國人的精神紐帶,是中華兒女共同的寶貴財富,也是實現祖國和平統一的一個重要基礎。”他還指出:“共同的文化是構成一個民族的基本要素之一,要分裂一個民族,必破壞這個民族的文化,製造民族、文化認同的混亂。”這就一針見血地揭穿了“文化台獨”的陰謀。