原文欣賞

這個題目,是把《禮記》裡頭“敬業樂群”和老子裡頭“安其居,樂其業”那兩句話,斷章取義造出來的。我所說的是否與《禮記》《老子》原意相合,不必深

敬業與樂業

敬業與樂業作者簡介

梁啓超(1873~1929年),字卓如,號任公,別號飲冰室主人、哀時客、自由齋主人等,廣東新會人。中國近代著名的維新派代表人物,政治活動家、啟蒙思想家、資產階級宣傳家、教育家、史學家和文學家,曾倡導文體改良的“詩界革命”和“小說界革命”。其著作合編為《飲冰室合集》。 梁啓超是清末民國中國文壇上影響最大的一個人物,他自1899年起提倡的文學革命開闢了近代文學理論探索和文學創作的新局面。

梁啓超自幼在家中接受傳統教育,十七歲中舉,後隨其師康有為參與維新變法,戊戌變法前,與康有為一起聯合各省舉人發動“戊戌變法(公車上書)”運動,此後先後領導北京和上海的強學會,又與黃遵憲一起辦《時務報》,任長沙時務學堂的主講,並著《變法通議》為變法做宣傳。事敗後流亡日本,在當地創辦《新小說》雜誌,並與孫中山等革命人士來往密切。回國後又曾組織進步黨爭取憲政。1920年後,脫離政界,先後在清華、南開任教授,並專心著述。梁啓超興趣廣泛,學識淵博,在文學、史學、哲學、佛學等諸多領域,都有較深的造詣。一生著述宏富,所遺《飲冰室合集》計148卷,1000餘萬字。為後人留下了豐厚的學術遺產,成為一代宗師。

1890年赴京會試,不中。回粵路經上海,看到介紹世界地理的《瀛環志略》和上海機器局所譯西書,眼界大開。同年結識康有為,投其門下。

1891年就讀於萬木草堂,接受康有為的思想學說並由此走上改良維新的道路,時人合稱“康梁”。

1895年春再次赴京會試,協助康有為,發動在京應試舉人聯名請願的“公車上書”。維新運動期間,梁啓超表現活躍,曾主北京《萬國公報》(後改名《中外紀聞》)和上海《時務報》筆政,又赴澳門籌辦《知新報》。他的許多政論在社會上有很大影響。

1897年,任長沙時務學堂總教習,在湖南宣傳變法思想。

1898年,回京參加“百日維新”。7月,受光緒帝召見,奉命進呈所著《變法通議》,賞六品銜,負責辦理京師大學堂譯書局事務。

9月,政變發生,梁啓超逃亡日本,一度與孫中山為首的革命派有過接觸。在日期間,先後創辦《清議報》和《新民叢報》,鼓吹改良,反對革命。同時也大量介紹西方社會政治學說,在當時的知識分子中影響很大。

武昌起義爆發後,他企圖使革命派與清政府妥協。民國初年支持袁世凱,並承袁意,將民主黨與共和黨、統一黨合併,改建進步黨,與孫中山領導的國民黨爭奪政治權力。

1913年,進步黨“人才內閣”成立,梁啓超出任司法總長。袁世凱稱帝的野心日益暴露,梁啓超反對袁氏稱帝,與蔡鍔策劃武力反袁。

1915年底,護國戰爭在雲南爆發。1916年,梁啓超赴兩廣地區參加反袁鬥爭。袁世凱死後,梁啓超出任段祺瑞北洋政府財政總長兼鹽務總署督辦。9月,孫中山發動護法戰爭。11月,段內閣被迫下台,梁啓超也隨之辭職,從此退出政壇。

1918年底,梁啓超赴歐,了解到西方社會的許多問題和弊端。回國之後即宣揚西方文明已經破產,主張光大傳統文化,用東方的“固有文明”來“拯救世界”。

1922年起在清華學校兼課,1925年應聘任清華國學研究院導師。

1927年,離開清華研究院。1929年病逝。

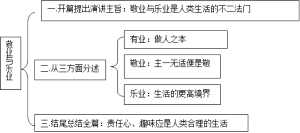

——《敬業與樂業》選自近代思想家梁啓超的《飲冰室合集》,是一篇宣講人生與事業關係的演講詞。文章開宗明義提出了“敬業樂業”的主旨,接著分別談論了“有業”“敬業”和“樂業”三個問題,最後用“責任心”和“趣味”總結精神旨意。全文主旨鮮明,層次清晰,語言通俗,文短意長。從情感態度價值觀維度看,學習課文,意在引導學生感受先哲的思想風采,品味哲理,深入思考人生問題,豐富個性內涵。

文章分析

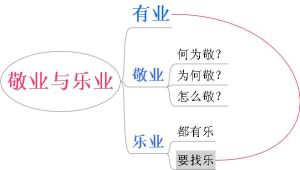

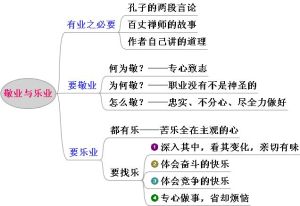

課文共7段,總體結構是“總一分一總”式:開頭總起全篇;然後分別論述敬業和樂業,兩個分論點平行並列;最後總結全篇。條理清晰,綱舉目張。全文可分為三個部分。

第一部分(第1段):提出問題,揭示全篇論述中心——敬業和樂業。

其中中心論點:我確信“敬業樂業”四個字,是人類生活的不二法門。

敬業與樂業

敬業與樂業第二部分(2~5段):論述敬業和樂業的重要。①(2~4段)有業之必要②(5~)敬業之可貴

第三部分(第6~7段):總結全文

1.發展中領略樂

2.奮鬥中感知樂

3.競爭中體味樂

4.專注中享受樂

有業是前提,敬業是基礎,樂業是最高境界。

“安其居,樂其業”的本意:使人民安居樂業。 提煉成語:“安居樂業”的意思:安心地住在那兒,喜愛自己的職業。

寫作特點

(1)論證條理清晰,論據生動有力。這篇講演詞開頭提出了論題,中間主體部分分兩層論述敬業和樂業的重要,末尾總結全篇。條理很清晰。證明論點的過程,舉了多種論據:有生活中的實例,有古代、外國著作中的事例,有作者親身經歷中卓有成效的經驗,還有古人的流傳至今的名言警句等。這些論據的精選運用,使講演詞具體、生動,富有說服力。

(2)語言通俗淺顯,準確周密,概括有力。全篇講演用簡明的短句,很少用長句;多用口語,明白如話,一聽就懂;引用古代文句時,注重化深為淺。同時文中多次用了設問句和反問句,引用不少古代名言警句,又自己提煉了許多精闢的警句,都使語言顯得概括有力。讓文章有活力。

(3)關於本文體裁:

演講是以口語表達的方式面對聽眾,就某問題發表自己的觀點,闡述某一事理的活動,同時還是闡明理論觀點、發表學術見解的一種手段。演講時應注意以下幾個方面:1.認清對象,確立主旨;2.思維清晰,節奏明快;3.感情充沛,例證動人;4.語言準確,形象生動,具體,使人簡明易懂。

分析感知

1、講演詞開頭交代題目的來源其用意是什麼?哪句話揭示了全篇論述的中心?

--1.文章開頭先交代題目的來源,用意在於說明題目雖然來源於古籍《禮記》和《老子》里的兩句話,但跟原文語句的本意不同,是“斷章取義”造出來的。這樣交代既可避免聽者把題目和《禮記》、《老子》裡面語句的原意混同了,又可顯示出論述的科學性,講演的趣味性;同時,提出題目來由,也便於揭示全篇的論述要點,使聽者對講演的綱目有一個大致的認識。2.但我確信“敬業樂業”四個字,是人類生活的不二法門。

2、作者怎樣闡述什麼叫“敬”?如何論述怎樣才能做到“敬業”?

敬業與樂業

敬業與樂業--第六段作者闡述什麼叫“敬”,引用了朱熹的名言“主一無適便是敬”後,緊配上自己的通俗化的解釋:“凡做一件事,便忠於一件事,將全副精力集中到這事上頭,一點不旁騖,便是敬。”然後順理成章地論述凡人類的正當的勞動、正經的事,“其性質都是可敬”的,並舉“當大總統”“拉黃包車”這兩件事加以證明,側重點在“凡職業沒有不是可敬的”,“因自己的才能、境地,做一種勞作做到圓滿,便是天地間第一等人。”

第七段論述怎樣才能做到“敬業”,先引用《莊子》中的語句並作闡述,再舉木匠做成一張好桌子和當政治家的建設成一個共和國家,挑糞的把馬桶收拾得乾淨,和當軍人的打勝一支壓境的敵軍這兩組例子,說明無論做什麼都要“絲毫不肯分心到事外”(即“敬業”)。接著從反面論述“一個人對於自己的職業不敬”的害處,指出“敬業主義,於人生最為必要,又於人生最為有利”,並引用莊子、孔子的名言,進一步強調敬業的重要。舉例和引用的自然結合使文章的說理立於不敗之地。

3、作者舉了怎樣的例子來論述“樂業”的重要,又是如何論述“樂業”的道理的?

--作者在第八段中剖析了生活中常會遇到的感嘆“做工苦”這個實例,說明要“從勞苦中找出快樂來”,很自然地點到了“樂業”的“樂”。接著,更深入一步,論述“樂業”的道理,分四點說明“凡職業都是有趣味的”,這是作者的經驗之談,令人信服。緊接著又引用孔子的兩句名言進一步證明“人生能從自己職業中領略出趣味”(即“樂業”),“生活才有價值”,“這種生活”才算得“人類理想的生活”。

4、本文寫作上的最大特點是什麼?

這篇演講在論證上的最大特點,就是大量引用經典、格言。儒家的《禮記》《論語》、孔子、朱熹、曾國藩,道家的《老子》《莊子》,佛家的百丈禪師,都被作者拿來論證自己的觀點。

5、應該怎樣理"敬業"的含義?

"業"並不局限於狹義的職業。正如作者所言:"凡可以名為一件事的,其性質都是可敬。"因此,"敬業與樂業"的意義,就不只限於正式的謀生職業,也可以指生活中任何一件有價值的事情;不只限於成人的工作,也可以包括學生的學習。指出這一點,可以擴展梁啓超主張的適用範圍,也有利於學生聯繫自己的生活體驗來閱讀本文。

6、怎樣深入理解"敬業"精神?

我們可以結合中國傳統文化的特定背景,來領會梁啓超提倡"敬業與樂業"的良苦用心。中國傳統文化是一種有等級色彩的文化,中國人的職業觀向來是"萬般皆下品,唯有讀書高",人們的讀書目的又是"學而優則仕","朝為田舍郎,暮登天子堂"。這種官本位的文化,極度蔑視普通職業、尤其是體力勞動,人們紛紛以出人頭地、顯親揚名為人生價值的實現。因此,梁氏的"敬業"說,有著矯正世風、改良國民性的積極作用。

7、文章的觀點如:

(1)“敬業與樂業”四個字,是人類生活的不二法門。

(2)人類一面為生活而勞動,一面也是為生活勞動。

(3)凡職業沒有不是神聖的。

敬業與樂業

敬業與樂業(4)凡職業沒有不是可敬的。

(5)人生在世,是要天天勞作的。

(6)勞作便是功德,不勞作便是罪惡·。

(7)應自己的才能、境地,做一種勞作做到圓滿,便是天地第一等人。

(8)凡做一件事,便把這件事看做我的生命,無論別的什麼好處,到底不肯犧牲我先做的事來和他交換。

(9)敬業主義,與人生最為重要,又與人生最為有利。

(10)從勞苦中找出快樂來。

(11)凡職業都是有趣味的,只要你肯做下去,趣味自然會發生。

(12)因為每一職業之成就,離不了奮鬥;一步一步的奮鬥前去,從刻苦中將快樂的分量加增。

(13)人生能從自己職業中領略出趣味,人生才有價值。

(14)敬業即使責任心,樂業即使趣味。

字音字形

徵引(zhēng yǐn)

旁騖 (páng wù)

褻瀆 (xiè dú)

敬業樂群 (jìng yè lè qún)

斷章取義 (duàn zhāng qǔ yì)

不二法門( bú èr fǎ mén)

言行相顧( yán xíng xiāng gù)

強聒不捨 (qiáng guō bù shě)

佝僂( gōu lóu)

承蜩( chéng tiáo)

駢進 (pián jìn)

生詞解釋

敬業樂群:對自己的事業很盡職,和朋友相處得很融洽。

斷章取義:意思是不顧上下文,孤立截取其中的一段或一句。斷,截取。章,篇章。

不二法門:佛教用語,指直接入道、不可言傳的法門,常用來比喻最好的或者獨一無二的方法。

主眼:主要的著眼點,意即文章的主要內容、主要觀點。

主一無適:專心於一件事,一點也不向別處分心。適,指朝別的路上去。

理至易明:道理極容易明白。

旁騖:在正業以外有所追求,意指不專心致志,分心。騖,追求。

惟其:連詞,表示因果關係,跟“正因為”相近。

佝僂:曲背。

褻瀆:輕慢,不敬。

強聒不捨:叨叨嘮嘮說個沒完。聒,喧擾。舍,捨棄,放棄。

層累:層層疊疊,指困難和阻力重重。

駢進:一同前進,並進。

淘神:使人耗費精神。

言行相顧:指言行不互相矛盾。

徵引:1. 引用事實或言論、著作做根據;引用 2.指推薦選拔人才

課文研討

整體把握

這篇演講,主旨鮮明,層次清晰,語言通俗,文短意長。

敬業與樂業

敬業與樂業演講一開始,梁啓超就引用國人熟悉的儒家經典《禮記》和道家經典《老子》中的格言,開宗明義地提出了“敬業樂業”的主旨。接下來,分別談論了“有業”“敬業”“樂業”的重要性;最後,又用“責任心”和“趣味”總結全文旨意。

“敬業與樂業”的前提是“有業”。作者先引用孔子的話和百丈禪師的故事,得出“百行業為先,萬惡懶為首”的結論,強調“有業”是做人之本。

在論證“敬業”問題時,先用朱熹的“主一無適便是敬”,解釋“敬業”的含義就是專心致志、心無旁騖。接著,提出“為什麼該敬呢”一句設問。作者從人類生存的需要(為生活而工作)與個體生活的意義(為勞動而生活)出發,論證“凡職業沒有不是神聖的,凡職業沒有不是可敬的”的道理。在作者看來,當大總統與拉黃包車,在職業的神聖性質上,並沒有什麼高下之別。因此,“我們對於各種職業,沒有什麼分別揀擇”。至於該做哪一種勞作,全看“才能何如,境地何如”。只要“做一種勞作做到圓滿,便是天地間第一等人”。於是,他又設問:“怎樣才能把一種勞作做到圓滿呢?”再次回到“唯一的秘訣就是忠實”,“是敬”。莊子、孔子、曾文正公的名言,木匠與政治家、挑糞工與軍人的比較,都是為了強調一個道理:“敬業主義,於人生最為必要,又於人生最為有利。”

僅有“發憤忘食”的“敬業”還不夠,“樂以忘憂”的“樂業”才是人生更高的境界和價值。論述“樂業”重要性時,梁啓超先從司空見慣的“做工好苦呀”的嘆氣聲中談起,指出人生在世,做任何事情都要淘神費力;對於無法逃避的事,與其“皺著眉頭,哭喪著臉去做”,不如尋找出樂趣。“凡職業都是有趣味的,……為什麼呢?”這句設問下面,列出了四個理由。這四個理由,浸透著深刻的人生體悟和哲理,相信任何一個曾經專注於某項工作或事務的人,都會有同感和共鳴。

演講最後,梁啟超言簡意賅地把“敬業與樂業”總結為“責任心”和“樂趣”,強調“人類合理的生活總該如此”,並“盼望諸君和我一同受用!”

這篇演講在論證上的最大特點,就是大量引用經典、格言。儒家的《禮記》《論語》、孔子、朱熹、曾國藩,道家的《老子》《莊子》,佛家的百丈禪師,都被作者拿來論證自己的觀點。

口語和演講特色的體現:(1)引用古籍名言時,用通俗的口語進行解釋。例如,對孔子的兩句話:“飽食終日,無所用心,難矣哉!”“群居終日,言不及義,好行小慧,難矣哉!”做了生動而饒有趣味的講解:“孔子……獨獨對於這兩種人便搖頭嘆氣說道:‘難!難!’”對“主一無適便是敬”的解釋:“用現在的話講,凡做一件事,便忠於一件事,將全副精力集中到這事上頭,一點不旁騖,便是敬。”(2)語言通俗,如話家常。例如,提到百丈禪師的故事時,說“這位言行相顧的老禪師,老實不客氣,那一天便絕對的不肯吃飯”。又如,“人生從出胎的那一秒鐘起到咽氣的那一秒鐘止,除了睡覺以外,總不能把四肢、五官都擱起不用”。(3)結合演講時的情境,注意和聽眾現場交流。例如,“今日大熱天氣,我在這裡喊破喉嚨來講,諸君扯直耳朵來聽,有些人看著我們好苦;翻過來,倘若我們去賭錢去吃酒,還不是一樣在淘神費力?”演講最後,“盼望諸君和我一同受用!”更是對聽眾直接的心靈訴求。此外,幾處設問句的使用,恰到好處地把幾個分論點提煉出來,有利於引起聽眾的注意和思考。

問題研究

1.應該怎樣理解“業”的含義?

需要引導學生注意:“業”並不局限於狹義的職業。正如作者所言:“凡可以名為一件事的,其性質都是可敬。”因此,“敬業與樂業”的意義,就不只限於正式的謀生職業,也可以指生活中任何一件有價值的事情;不只限於成人的工作,也可以包括學生的學習。指出這一點,可以擴展梁啓超主張的適用範圍,也有利於學生聯繫自己的生活體驗來閱讀本文。

2.怎樣深入理解“敬業”精神?

這是本課的一個難點。我們可以結合中國傳統文化的特定背景,來領會梁啓超提倡“敬業與樂業”的良苦用心。中國傳統文化是一種有等級色彩的文化,中國人的職業觀向來是“萬般皆下品,唯有讀書高”,人們的讀書目的又是“學而優則仕”,“朝為田舍郎,暮登天子堂”。這種官本位的文化,極度蔑視普通職業、尤其是體力勞動,人們紛紛以出人頭地、顯親揚名為人生價值的實現。因此,梁氏的“敬業”說,有著矯正世風、改良國民性的積極作用。

但他在論證“敬業”的必要性時,有兩點可質疑處:其一、為什麼人必須為勞動而生活?為什麼“勞作便是功德,不勞作便是罪惡”?人類或個體的生活,並不都是只有“勞動”,“休閒”也是人生的重要內容(這裡的“休閒”,不只是狹義的吃喝玩樂,還包括精神享受)。而且,隨著社會的發展,休閒在生活中所占的比例,還在不斷提高。“勞作便是功德,不勞作便是罪惡”,是鮮明的基督教新教倫理(參見馬克斯·韋伯的《新教倫理與資本主義精神》)。事實上,正如“人不是為吃飯而生活”一樣,人也不是“為勞動而生活”。如果說,馬克思所說的克服了異化的勞動,具有人類解放的意義,那么這種意義也是梁啓超這裡未嘗論及的。其二、人既然是社會動物,其職業地位、從業心理就不可能不受社會環境的制約。在特定時代,拉黃包車的,即使再敬業,也要飽受欺凌、困苦卑賤(如《駱駝祥子》中的祥子),與大總統的生活判若天壤。這時候,要求拉黃包車的要安心拉車、樂於拉車,可能嗎?合理嗎?是否有“維護既有的統治秩序”之嫌?梁啓超認為,當木匠與當政治家、當挑糞工與當軍人,“大家同是替社會做事”,更有無視階級鴻溝的傾向。

練習說明

一、反覆閱讀課文,想一想,作者先後談論了哪幾個問題;文中說“我深信人類合理的生活總該如此”,用自己的話說說“人類合理的生活”應該是怎樣的。

此題意在讓學生把握作者的主要觀點和思路。

作者先後談論了“有業”“敬業”和“樂業”三個問題。文章最後說“我深信人類合理的生活總該如此”,“合理的生活”,首先是有一份正當的職業(或任何一件有價值的事情),不能“飽食終日,無所用心”。對於所做的事情,要生出敬意,從而全神貫注,心無旁騖,忠實地把它做好;要從專心做事中發現樂趣,不是皺著眉頭、滿腹牢騷地叫苦,而是達到“樂以忘憂”的境界。

二、文中在談到“有業之必要”時,舉了孔子和百丈禪師的兩個例子加以說明;談到“凡職業都是有趣味的”時,列舉了四個原因加以說明。參照兩種寫法,根據自己的理解,試著為“有業之必要”列舉幾條理由或為“凡職業都是有趣味的”提供幾個例子。

此題意在讓學生了解“舉例子”和“講道理”兩種論證方法,開拓學生的思路。

例如,“有業之必要”的理由:一、可以謀生,使自己在經濟上獨立,人格上自尊,不需要依賴他人、仰人鼻息、受人牽制;二、使自己的身心有所安頓,不至於無所事事、煩悶無聊;三、使自己的生活起居有規律,有利於健康養生;四、從業過程中的困難、挫折、煩惱,是對意志和品性、能力和才幹的鍛鍊;五、事業上的小小成功,都會增強自信心與成就感,給人帶來精神滿足;六、有創造性的成就,更是對生命價值的最高肯定……

“凡職業都是有趣味的”:居里夫婦在成噸的工業廢渣中提煉“鐳”,幾年如一日,非常艱辛與枯燥,但他們懷著找到“鐳”的夢想,從沒有認為這項工作是無聊的,從沒有抱怨叫苦而想放棄。

三、“因自己的才能、境地,做一種勞作做到圓滿,便是天地間第一等人。”依照作者的這一標準來衡量,你能從身邊也發現一兩位這樣“天地間第一等人”嗎?說出來與同學交流。

此題意在引導學生留意觀察生活,能夠發現身邊凡人瑣事的意義。同時練習口語表達能力。

四、課文說:“事的性質,從學理上解剖起來,並沒有高下”。又說:“我信得過我當木匠的做成一張好桌子,和你們當政治家的建設成一個共和國同一價值。”然而,有人卻引用拿破崙的話說:“不想當元帥的士兵不是好士兵。”討論一下,對這個問題究竟應該怎么看。

此題意在激發學生的逆向思維和批評質疑能力,能辯證地理解人生問題。所討論的問題比較複雜,應根據學生的理解水平來把握討論的深度,不必強求他們達到某種程度。

課後習題參考答案:

課文中,作者認為任何職業不分高下,是勸告那些“坐這山,望那山,一事無成”的人,要腳踏實地、勤懇敬業,才有可能把事情做好,進而體會職業的樂趣和人生的價值。從現實的個人生活幸福考慮,只有這樣,才能安身立命(儒家)、獲得心靈的寧靜與平和(佛家)。而拿破崙的名言,則是為了激勵人們樹立遠大抱負,努力挖掘自身潛能,勇於向命運發出挑戰。

另一方面,在特定的社會歷史階段,職業分工的確有“尊卑”之別,任勞任怨地“敬業”未必能保證最基本的生存需要與獲得尊重;這時候,還要讓職業卑賤者“敬業樂業”,不僅不太可能,而且有維護既有等級秩序之嫌。拿破崙的話也有問題:在一支部隊里,元帥只能有一個,士兵卻需要千千萬,如果每一個士兵都不安心做士兵,都懷揣著元帥夢,這支部隊的戰鬥力也大可懷疑。畢竟,社會所提供的“元帥”職位是少之又少的,如果大多數“士兵”想當“元帥”又當不成,人生豈不儘是一場失敗?

可見,兩種說法適用的語境有所不同,反映的人生觀也有區別。如果說,梁啓超教導人們要安於本職、不可好高騖遠,體現了隱忍而自斂的中國人生哲學,那么,拿破崙鼓勵士兵要爭當元帥,則是典型的西方個人本位的進取型、外向型人生觀。

教學建議

一、建議本課的教學目標確定為:(1)理解“敬業與樂業”的主旨;(2)大量經典語句、格言的積累;(3)“舉例子”和“講道理”兩種論證方法的初步學習;(4)演講和口語特色的體會。

二、本課的難點是對“敬業與樂業”精神的真切領悟與質疑問難。可以結合練習四,組織學生進行研討和辯論;還可以結合練習二提出的兩種論證方法,進行小論文或辯論提綱的寫作。領悟作者精神旨意時,可以結合學生的生活、學習體驗,例如讓學生談一談自己在學習中感受到的樂趣。

課後練習

1 .“凡職業沒有不是可敬的”的原因是什麼?

因為事的性質,從學理上解剖起來,並沒有高下,凡職業都是神聖的。

2.引用《莊子》中佝僂丈人的故事,有什麼作用?

說明用心專一,就可以把一種勞作做到圓滿的道理。