壁畫介紹

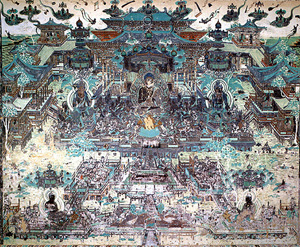

畫面構圖大體相似,主尊端坐在中間的蓮花寶座上,左右有兩大菩薩,四周圍繞羅漢、金剛等各式侍從,上有飛天翔舞,前面還有一部伎樂,重重的殿堂樓閣滿布畫面。

如172窟和217窟的盛唐壁畫《西方淨土變》、148窟的中唐壁畫《西方淨土變》,均畫幅巨大,畫藝精湛。

壁畫藝術特點

敦煌石窟藝術是我國的國寶,也是世界文化遺產,它的規模之大、歷時之長、內容之豐富、技術之精湛、保存之完好都是舉世罕見的。

由於它產生在中西文化交流的國際通道——絲綢之路中段的關鍵地區敦煌,因而具有特殊的地理文化性質。這個地區曾經居住過烏孫、月氏、匈奴等民族,漢武帝建立河西四郡之後,在境內設立了陽關和玉門關,為中西使者、商賈、僧侶東來西去必經之地,因而敦煌自古便是“華戎所交”的都會,也是一個多種文化交融的地區,石窟藝術傳自印度,途經中亞、西域,從內容到形式,必然具有多種因素和風格的特點。但所有特色都包融在源遠流長的中華文化藝術體系之中而呈現出新的風彩。下面略述十大特色。

(一)石窟建築的中國特色

佛教石窟始興自印度,輾轉傳到西域。每傳一地形制都有所變化,原來印度的毗訶羅(僧房)和支提(塔廟)都出現了新形式。傳到敦煌,則離印度更遠。敦煌最早的禪窟,其窄小的甬道與印度的廊柱大殿不能相比;兩側僅容一人結跏趺坐的小禪室,亦與印度起居室式大禪房相異,並完全模仿了庫車蘇巴什的禪窟形制,而且規模更小。北魏的中心柱窟與廊柱佛塔式大廳更不一樣,它是阿富汗巴米揚大佛隧道窟在西域克孜爾逐漸演化而成的,北魏晚期發展成為中國多層樓閣式塔,繞塔觀像的作用與支提略同,但後室有平綦頂、前廳是人字形、硬山頂,南北壁有漢式闕形龕。早期的石窟形制上便已增添了中國木結構建築的特色。隋唐以後的倒斗頂殿堂,正壁開龕,頂懸華蓋(藻井),有的窟中設佛壇,前有踏步,後有背屏,四面圍欄,佛壇四面畫壺門及伎樂、動物裝飾,四壁畫聯屏。佛窟在世俗化過程中進一步模仿宮殿形式,中國特色更為濃厚。

(二)從印度飛天到中國飛仙

世界各文明古國都有自己的飛神形象,希臘有安琪兒——臂長翅膀的兒童或少女;中國有羽人,臂長羽毛,奔騰於空,世稱飛仙;印度有頭頂圓光、身托雲彩的飛天,也有雙翼天使。敦煌飛天來自印度。當其進入龜茲石窟後變為圓臉、秀眼、身體短壯、姿態笨拙的形象,加上印度裸俗、波斯大巾、不乘雲彩,形成了西域特殊風格。進入敦煌後,遂漸與羽人相結合,五世紀末轉化為飛仙,條豐臉型、長眉細眼、頭頂圓髻、上身半裸、肩披大巾、頭無圓光、風姿瀟灑、雲氣流動,這就是敦煌式中國飛天。隋代帝王寵愛飛天,暗造機關令木製飛天上下飛舞為帝王卷簾啟戶,天上的仙人下降凡間。因而隋代飛天發展到了頂峰,千姿百態,成群結隊,形成了自由自在的飛天群。特別是天宮,閣中的伎樂天也騰空而起,化為繞窟一周的伎樂飛天。

唐代飛天,不長翅膀,不依託雲彩,就靠一條長巾,展卷飛舞,便輕盈飄渺地翱翔太空。正象我國詩人李白詠飛仙詩所說:“素手把芙蓉,虛步躡太清;霓裳曳廣帶,飄浮升天行.