簡介

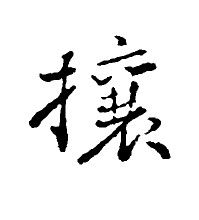

攘

攘相關描述

攘

攘左右攘辟。——《禮記·曲禮上》

小子何敢攘焉。——《史記·太史公自序》

隨流而攘。——《漢書·司馬相如傳》。注:“卻退也。”

盛揖攘之容。——《漢書·禮樂志》

合於堯之克攘。——《漢書·藝文志》

排斥,努力消去【reject】

攘,除也。——《廣韻》

攘夷狄。——《公羊傳·僖公四年》

反離謗而見攘。——《楚辭·七諫·沈江》

攘白翟之地。——《國語·齊語》

攘棄仁義。——《莊子·胠篋》

又如:攘斥,排斥,驅除,攘抑,排除抑止,攘患,排除禍患,攘貪,排除貪慾,攘討,驅除討伐,攘卻,驅除,攘夷,攘狄。抗拒異族入侵,攘獄,拒捕。

止【stop】

既從豎而橫構,亦風除而雨攘。——南朝梁·沈約《郊居賦》

侵略 【invade】

諸侯暴亂,擅相攘伐。——《莊子·漁父》

南夷相攘。——《漢書·嚴助傳》。注:“謂相侵奪也。”

又如:攘伐,侵奪交戰,攘肌及骨,比喻侵及腹地,攘爭,爭奪,攘服,征服,攘殺,掠奪毀壞,攘掊,掠奪搜括,攘略,侵奪,攘剽(掠奪)

偷,盜竊【steal】

請損之,丹攘一雞,以待來年,然後已。——《孟子·滕文公下》

又如:攘盜(攘竊,盜竊,搶奪);攘雞(偷雞);攘取(竊取;奪取)

破壞安寧;騷動【disturb】

心無天游則六鑿相攘。——《莊子·外物》

又如:攘擾(擾亂);攘攘熙熙(喧嚷紛雜貌);攘攘勞勞(忙亂辛勞);攘亂(擾亂)

捋起【袖子】【push up】

馮婦攘臂下車。——《孟子·盡心下》

攘袖見素手。——魏·曹植《美女篇》

又如:攘襟(攘衽。揭起衣襟);攘袖(捲起衣袖);攘袪(攘袂。捋上衣袖);攘肱(攘臂);攘卷(捋袖舉拳);攘手(攘臂)

奪【snatch】

自幼時每爭攘飲食。——《金史》

容忍【tolerate】

忍尤而攘垢。——《楚辭·離騷》

又如:攘詬(容忍恥辱)

常用詞語

攘臂rǎngbì

【push up one’s sleeves and bare one’s arms】捋起袖子,露出胳膊表示振奮

於是韓王勃然作色,攘臂瞋目。——《史記·蘇秦列傳》

攘臂高呼

攘除

rǎngchú

【get rid of】除掉;清除

庶竭駑鈍,攘除奸凶。——諸葛亮《出師表》

攘奪

rǎngduó

【seize】:掠奪,奪取

又攘奪他人之功,將侄子分茅列土。——《檮杌閒評——明珠緣》

【grab】:強占,霸占,不擇手段地獲得或據為己有

巧攘奪,弟婦作夫人。——《二十年目睹之怪現狀》

攘袂

rǎngmèi

【push up one's sleeves】捋起袖子

第為上者不能察,使匹夫攘袂群起以伸其憤。——明·高啟《書博雞者事》

攘攘

rǎngrǎng

【disorderly】形容紛亂擁擠的樣子

攘往熙來

rǎngwǎng-xīlái

【with people bustling about】熙來攘往

攘為己有

rǎngwéijǐyǒu

【impropriate;have all to oneself】竊奪別人的東西,據為己有。