撞月探針

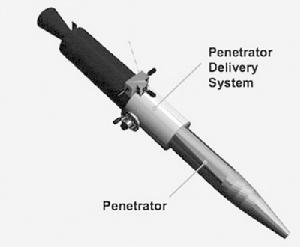

撞月探針撞月探針是一種小型飛彈狀探測針,由英國科學家研製成功。這些探測針被稱為穿透器,是為由英國牽頭的月球輕量內部及電信試驗計畫開發的,用於探測距離我們最近的星球,它們也可以用來研究太陽系的其他天體。探測針使得科學家能夠從遠距離對月球內部進行分析測量。這些探測針由軌道太空飛行器以高速發射,以便將儀器以碰撞方式嵌入月球表面。這些科學儀器會將測量數據發回地球,從而揭示月球內部結構。穿透器還可以用於研究表面覆蓋著冰層的木星、土星以及太陽系的其他天體。

產生過程

這些探測針被稱為穿透器,是為由英國牽頭的月球輕量內部及電信試驗(MoonLite)計畫開發的,該科學研究計畫將揭示月球未探測區域的很多奧秘。

這些探測針將由軌道太空飛行器以高速發射,以便將儀器以碰撞方式嵌入月球表面。隨後,這些科學儀器會將測量數據發回地球,從而揭示月球內部結構。穿透器還可以用於研究表面覆蓋著冰層的木星、土星以及太陽系的其他天體。

這3個經過試驗的穿透器包括加速度感應器、接收系統、動力系統和各種感測器,其中包括鑽進機、地震儀和質譜儀。加速度感應器記錄了整個試驗和最初檢測時的數據,這些數據顯示所有感測器都能經受住撞擊。

碰撞能夠產生10000g的重力,是人體能夠承受力的1000多倍。這些測試用穿透器在發射到月球以前,已經以1120千米每小時的速度沿著英國製造的長約1500米的測試軌道——用來代替月球的砂質目標——運行了300米。這個試驗在威爾斯的Pendine進行,利用了由歐洲最大的科學和技術研究組織QinetiQ運行和管理的長測試軌道設施。

撞月的目的

撞月模擬

撞月模擬第一是為了探尋月面物質構成。深入了解月球,不但能夠發現其潛在利用價值,更能從中獲得太陽系天體早期演化過程的線索。這樣的線索在地球、金星、火星等有大氣和火山活動的行星上已難覓蹤跡。

在解釋月球演化的學說中,最成功的一個是“岩漿海假說”。它認為月球形成早期曾擁有一個深達數百千米的熔融表層。在這片岩漿海中,輕的物質上升,重的物質下沉。但支持這個假說的依據主要來自阿波羅登月太空人帶回的380千克月球岩石土壤樣本和上世紀六七十年代遙感資料。這些樣本多采自月球正面的赤道區域,月球兩極和背面的數據嚴重缺失。要搞清楚月球地質狀況和月球演化的奧秘,必須要得到這些空白區域的數據。

經過阿波羅探月的喧鬧後,探月進入沉寂期。直到20世紀90年代才掀起又一輪探月熱潮。從那時起到現在,累計有日本“飛天”探月器的子衛星“羽衣號”(1993年),美國的“月球勘探者號”探月器(1999年),歐洲的SMART-1(2006年),印度的“月船撞擊探測器”(2008年),日本的月亮女神中繼星(2009年)等多台探測器受控撞月。這些撞月器往往將獲取圖像與光譜分析相結合,開啟了撞月考察的新時代。它們多半墜落於以往探月器未曾光顧的區域,蒐集了大量以前未曾得到的數據,其中就包括曾轟動一時的極地水凍的發現。

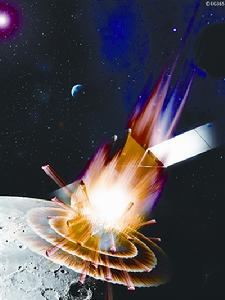

通過撞擊月球獲得月面及月面以下物質的光譜已經成為主流做法。今年5月,美國還將發射一顆名為“月球軌道探測器”(LRO)的探月衛星,為了尋找月球極地存在的水,屆時它會釋放一個子衛星“月球坑觀測與感知衛星”(LCROSS)撞擊月球極地,激起塵埃雲,母衛星在飛越塵埃雲時收集數據並傳回地球。

撞擊的第二個目的是為未來的月面軟著陸進行技術積累。中國探月工程的第二階段為“月面軟著陸探測與自動巡視勘察”。在軟著陸階段要攻克著陸軌道設計與制導、導航與控制等技術。

作用展望

嫦娥號撞月圖示

嫦娥號撞月圖示倫敦大學學院實驗室主任Alan Smith教授說:“這些是我們最初的試驗,它們取得了巨大的成功,所有的電子部件在試驗中和試驗後都保持正常的功能。能在一開始就保持一切順利真的是很美妙的事情。”

如果這個開發項目能夠取得良好進展,那么MoonLite計畫最早會在2013年啟動。MoonLite計畫是英國和美國科學家的一個合作項目的一部分。工作組的專家來自美國宇航局(NASA)和英國國家太空中心(BNSC)。

科學家們認為MoonLite能夠帶來關於月球結構的重要信息,如月核的大小和月球地震活動的源頭。該計畫還為測試未來機器人和人類探索所必需的太空通信網路提供了很好的機會。MoonLite將能夠到達20世紀六七十年代阿波羅太空飛行器不能到達的區域。

英國太空董事會主席Keith Mason說:“這個計畫為推動英國在小型衛星、通信和機器人技術等探月專業技術的發展提供了良好的機會。”

對此,英國科學與創新大臣伊恩·皮爾森表示:“太空技術是我們日常生活中不可缺少的一部分,衛星通信和太空技術為未來提供了很重要的商機。太空技術的套用能夠鞏固現在的主要商業部門。它們能夠提供最基本的信息以便了解地球環境、氣候變化和天氣,還能夠使我們對太陽系及其以外空間的科學了解實現跨越式發展,提供創新方法以提高我們的生活品質。”

撞月探測器歷史

從1959年蘇聯發射第一顆月球探測器至今,人類已經發射了硬著陸探測器、月球軌道器(即繞月探測器或月球衛星)、軟著陸探測器、月面巡視探測器、自動取樣返回探測器等不同類型的月球探測器,其中硬著陸探測器和一些繞月探測器是在受控方式下撞擊在月球表面的,這些探測器主要包括蘇聯的月球-2號、美國的“徘徊者”硬著陸探測器、月球軌道器、“月球勘探者”探測器、歐洲航天局的“智慧-1號”探測器等。

月球-2號——著陸月球的開創者

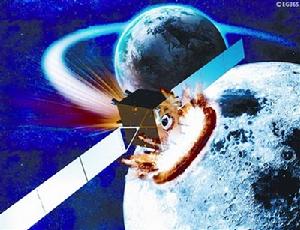

撞月模擬

撞月模擬月球-2號是人類成功發射的第一個月球硬著陸器,也是最早來到月球上的人類文明的使者。1959年9月12日,在蘇聯首次將一顆月球探測器——月球-1號送到月球上空之後僅僅8個月,蘇聯的“月球-2號”伴隨“月球號”火箭的呼嘯再次升空,對準月球飛奔而去,於9月14日抵達月球,隨後這顆390千克的探測器以每秒3.3千米的速度撞擊在月球上的兩座環形山之間;在撞到月面之前,月球-2號向地球發回了有關月球磁場和輻射帶的重要數據。這次任務帶去了蘇聯的國旗,是人類文明史上第一次將人造物體降落在月球上。

月球軌道器1號——首顆在控制狀態下撞月的繞月探測器

月球軌道器1號是美國於20世紀60年代研製的首顆圍繞月球運行的探測器,它的主要任務是對阿波羅飛船所有可能的著陸場進行拍照,測量月球周圍的流星體通量,並通過對探測器的精確跟蹤來確定月球的引力場。“月球軌道器1號”於1966年8月10日發射升空,在對阿波羅飛船的9個主候選著陸場和7個次候選著陸場以及部分月球背面地區進行了大量拍攝,獲得了質量甚佳的中等解析度照片之後,於1966年10月按照指令硬著陸在月球上。該探測器還在撞月前進行了照相觀測,並發回了207幅照片。從1966年到1967年,美國發射了5顆“月球軌道器”環月軌道探測器,除月球軌道器1號在控制的方式下成功撞月外,有的月球軌道器則隨著軌道的降低,在失去控制的方式下自由墜毀在月球表面。

智慧-1號——歐洲第一顆月球探測器

台北時間2003年9月28日法屬蓋亞那庫魯航天中心傳出震耳欲聾的轟鳴聲,“阿里安-5”火箭搭載著“智慧-1號”發射升空。“智慧-1號”不僅是歐洲第一枚月球探測器,標誌著歐洲探月行動的正式開始,也是人類進入21世紀以來進行的第一次探月活動。智慧-1號在太空中遨遊14個月,對多項新技術進行了驗證,然後於2004年11月接近月球,2005年3月進入預定的環月球軌道,它在環月軌道上飛行1年左右時間,並利用攜帶的多色微型相機、月表紅外探測器、X射線成像儀等先進儀器,收集月球地質、地貌、礦物和月球環境數據,以幫助科學家更好地認識地-月系統。