辦學歷史

學校初創

揚州市第三中學,現名文津中學,是五十年前作為古城向外擴展的先遷單位之一,於1959年8月在離城三里的東郊開始新建。這是為了城東片居民的子女上中學的需要;也給東郊農民子女就近讀書提供了方便。廣陵路東段當時稱江都路,緊靠河邊的地方叫缺口。古運河上沒有橋,要擺渡過河。東岸便是城東鄉地界,一片廣袤的農田和散落的村莊。非農單位僅有某油脂化學廠、某部雷達連和某部120醫院。計畫中的大運河段尚未開挖,當然也不存在揚州運河大橋、交織的公路和像樣的大道。

最初的建校班子,是從各單位抽調而來。首任校長雷守言,是年32歲,原任市一中黨支部書記。教導主任石實,原為市一中教導副主任,已是50齣頭。教師隊伍來自四面八方。

然而,時機真的不巧。市三中剛剛在城東沙口的一片荒丘野地上破土動工,便遇上了歷史上罕見的,連續三年的嚴重自然災害。經費極其短缺,物資異常匱乏,人們正在忍飢挨餓。建校初期所遭遇的困難和艱辛,出乎人的意料和想像,也許是揚州建校史上所僅見的。

三中初建

“上無片瓦,下無立錐”,在哪裡立足籌建?是在幾里路外的市一中商借了一間小屋一個教室,臨時接待教職工報到、辦公和暫住。本來新建學校應有一筆開辦費,但因市三中前剛辦的揚州師專附中的遷並重建,便沒有這個款項。僅把那邊的一點辦公桌椅,課桌椅,還有很少的圖書、標本、教學儀器搬過來,用板車拉來的那點家當,就是辦學的基本設施了。1959年9月1日市區各中國小已開學上課,市三中的師生也陸續來到。可是該校在建的兩排教學平房,兩小座配套用房,都還未成型。有的屋頂剛鋪上蘆席和油毛氈,門窗沒配齊,也沒有玻璃;有的剛冒出地基,地面尚未平整。一排宿舍,一個食堂,才剛剛籌建。校基四周堆滿磚瓦和雜物,幾處墳瑩依稀可見。沒有圍牆和柵欄,儼然是農田包圍中的一個工地。

艱苦辦學

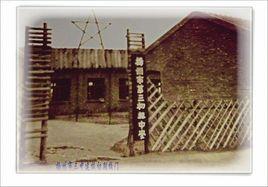

就這樣,還是要及早開學上課,一切只能因陋就簡。便用木楞架起一個牌樓作為臨時校門。上面懸掛的校牌,還是利用揚州笫一中學的舊校牌,將”一”字上下各加一橫便成”三”字了。樹椏上系塊角鐵,敲打的叮噹響,權當上下課鐘聲。上課沒有黑板,從市一中借來兩塊。教室還在建,開頭上課,只好空地上戧塊黑板,學生是磚頭當凳,膝蓋當桌,托著講義夾,聽課做筆記。後來雖進了室內,但還不是完備的教室。記得當年入冬的期末考試,雪花還飄灑進教室。學生頂著報紙,護著試卷,來完成答題。試問,你在別處見過這樣的場景嗎?

1959年9月16日,揚州市教育局局長陳墨來主持開學典禮,地點假借沙口國小操場。開頭的一兩屆,師生們都是很辛苦的,建校勞動的時間要占三分之一左右。一是基建的需要和節省開支;二是教學設備不足,只好輪流上課。勞動成了課程的組成部分,有要求,有指導,也有進度。起初多是清除雜物,平整土地,搬磚運瓦,勞動量很大。接著便是配合建築工人夯打圍牆。因為缺乏資金和材料,幾百米的圍牆採取的是原始方法”乾打壘”,非常費事費力。原來沙口真是沙質土壤,泥牆極易被雨水沖塌,曾很多次返工再來。

後來又在校園內開墾了幾畝農田,生物老師殷國宣指導大家播種小麥、棉花、花生、黃豆,栽培四時菜蔬。學校還砌了一小排豬舍,用食堂的菜邊、剩料,泔水等餵養了十幾頭豬仔。有的班級曾利用課餘時間為鞋廠納鞋底,到工廠敲礦石,去郵電大樓工地搬磚頭,勞務所得的報酬充當集體活動經費。師生自已動手,既推進了基建,改善了生活,節省了開支;又學到了多種勞動技能,培養了艱苦樸素的精神和熱愛勞動的習慣。

艱苦奮鬥

嚴重的自然災害,使資金不能到位,材料又奇缺,真是難為了搞基建的吳主任等人。木材不夠,就到鄉下收購民房舊料作樑柱,用竹桿樹枝作桁條。磚瓦廠沒有煤炭燒窯,不得巳用稻麥秸稈作燃料。因火力和溫度不夠,所制磚瓦疏鬆不結實,經受不起曝曬和水浸。常見"一陣風雨狂,四野紅水淌",時間不長便出現剝落和松塌,不免影響房屋質量。教學經費更是微不足道,沒錢添置圖書資料和教學參考,要靠教師自備或外借。所用的教具、儀器、標本、掛圖,很大一部份得靠各科教師自已製作,或到外校借用。理化實驗本應學生分組去做,但沒有實驗室和那么多儀器,只好在課堂由老師作演示。各科的單元測驗卷,期中期末考試卷,系統的複習講義,教師編寫好了,還要自已謄刻臘紙。極普通的粉筆、墨水、紙張,大頭針的領用,都習慣了精打細算。大家都不在困難面前低頭,勤儉節約,自已動手,已蔚然成風。

生活上的困難真不少。首先每月的糧票、油票不夠吃用,許多食品也買不到。說是”瓜菜代”,瓜菜也很稀缺呀。食堂無奈搞起了”雙蒸飯”,以虛漲的體積來”騙飽”大家飢餓的肚子。本該撿掉的菜邊、黃葉也儘可能留作食品。教工們常用糧票去鄰村換購一些山芋、蘿蔔等雜糧,調劑渡日。老師備課、批改作業常到深夜,飢腸轆轆,就到食堂吃碗無油的煮”飛機菜”[即包蓬,是包心菜外圍展開的邊葉,一般用作飼料或堊田],填填肚子而巳。肉食葷醒都是稀罕之物,肚子裡缺少了油脂。張天錫老師曾學做”人造肉”,用化學方法軟化骨頭等作代用食品,讓大家過把肉癮。

師生情宜

基建的進展趕不上實際的需要。初建的教學用房,都要”多功能”化。住校師生曾一度暫宿在教室。然而這房子還沒裝門,沒有窗玻璃。記得有幾個風雨交作的夜晚,冷得無法入睡,大家用衣服、毛巾、報紙用來抵擋,還是冷得發抖,只好圍擠成一團坐等天亮。入冬之前總算有了集體宿舍,但很擁擠。學生走讀的是多數,很分散;離校路遠的居多,上學的小道不好走。若遇上大風,缺口擺渡停航,老城區的師生只好繞經解放橋、渡江橋走到學校。每逢陰雨雪下,缺口擺渡擁擠坡滑,上下船易出事故。教師們到兩岸護送學生過河。家在城區的教師,散住在東南西北,也沒有腳踏車之類,都是靠步行來校上班。

建校當初的日子的確又忙、又累、又苦。校長、主任們都是領頭在先,年輕的一代更是朝氣蓬勃,誰也不甘落後。這是開拓,這是鍛鍊和考驗,雖然艱苦,且樂在其中。師生們終於適應了這種不平凡的生活,鍾愛著自已用汗水澆灌著的這片熱土,眼看著雙手創建的學校一天一天的變化。艱難困苦的歷練,培養出難能可貴的團隊精神,那就是四個大字:自強不息。這樣的精神也體現在日常教學和工作上。

辦學條件

坐落在風光秀美的古運河畔的揚州市第三中學,始建於1959年。校園占地面積約50畝,教職員工110多人,在校學生1400多名。

辦學成果

近幾年來,隨著揚州城區基礎教育布局調整的日益完善和各國中校均衡發展的日趨平衡,市三中已發展成為揚州城區東部具有良好社會聲譽的初級中學。學校連續多年保持揚州市“文明單位”稱號,又先後被評為揚州市“德育先進學校”、揚州市“綠色學校”、揚州“園林式單位”、中國紅十字會表彰的“紅十字先進單位”等。市三中作為江蘇省教育廳命名的“電化教育實驗學校”,擁有實施現代化教學所需的教學樓、辦公樓、實驗樓、圖書館等多座建築。2003年初,市教育局將市三中列為鞏固市區基礎教育均衡化發展的重點學校,明確指出要儘快將市三中發展成為城區東部現代化的省級“示範國中”。市教育局還以三中為起點,全面啟動市區基礎教育的信息化工程,建成並開通了校園多媒體網路教學系統,實現了“班班通”,使市三中在實施教育現代化的道路上率先實現了跨越式發展。

文化傳統

學校以發展為主題,切實加強師資隊伍建設,確立了“以發展的目標發展教師,以教師的發展發展學校”的指導思想。學校充分發揮師資優勢,弘揚四十多年積澱形成的辦學傳統和“團結務實、自強不息”的校風,“嚴謹治學、誨人不倦”的教風與“勤奮好學、求真創新”的學風,把“為了學生的發展而發展自己”作為每一位教職員工的職業目標和職業追求,以培養素質的增長點、能力的增長點和影響的增長點引導教師走規範化和個性化相結合的發展之路。

風雨兼程四十餘年,市三中有過輝煌,有過榮耀;在全面實施教育現代化的新的世紀裡,市三中的發展充滿著挑戰與機遇,充滿著生機與活力。願所有曾經為市三中的成長、發展流過汗、出過力的人們,願所有曾經在市三中學習、成長的人們,都共同來呵護這棵根深葉茂的大樹,讓他綻出更為繁盛的花朵,結出更為豐碩的果實來回報社會、回報人民。

揚州市第三中學,已更名為“揚州市文津中學”。