地域簡介

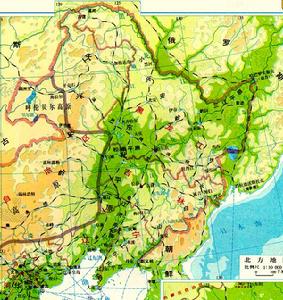

東北地圖

東北地圖相傳遠古時期,舜帝曾經冊封天下十二座名山,醫巫閭山就是其中地理位置最北端的一座。歷史上,醫巫閭山以北都叫做東北。我們現在所說的東北,是山海關以北,漠河以南,烏蘇里江以西的黑龍江、吉林和遼寧三省,而所說的大東北,還包含了內蒙古的蒙東地區。大東北,三面由大小興安嶺和長白山環繞,廣闊的平原地區則穿插排布著松花江、嫩江以及遼河等數條河流。世界上著名的三大黑土地之一,就在這白山黑水之間。“棒打狍子瓢舀魚,野雞落在飯鍋里”,過去,東北人總是樂於用這樣的詞句來描繪這片富饒的黑土地。(《振興東北》紀錄片)

東北地區包括遼寧、吉林、黑龍江和內蒙古東部地區(赤峰市、興安盟、通遼市、錫林郭勒盟、呼倫貝爾市),土地面積為126萬平方公里,占全國國土面積的13%,2004年GDP總量1.6萬億元,占全國的11.76%,人口1.2億,占全國總人口的9.18%,是我國東北邊疆地區自然地理單元完整、自然資源豐富、多民族深度融合、開發歷史近似、經濟聯繫密切、經濟實力雄厚的大經濟區域,在全國經濟發展中占有重要地位。

自然資源

東北地區南北跨越17個緯度,東西橫貫20個經度,呈三面環山、中部敞開的地表結構。東北地區是我國森林面積最大的區域,自然景觀以森林和草甸草原為主;土壤類型複雜,黑土為其代表性土壤,是世界著名的三大黑土地分布區域之一。

東北三省土地總面積約占全國的8.3%,2002年全區耕地面積為21.5萬平方千米,占全國耕地總面積的16.68%;人均耕地面積0.309公頃,是全國人均耕地面積的3倍。東北三省礦產資源分布廣,種類繁多,現已探明儲量的礦種有84種,占全國已探明礦種的64%,其中有近60種為大中型礦床。累計探明儲量占全國首位的有石油、鐵、金、鎳、錳、鉬、菱鎂、金剛石、石墨等;居全國前五位的有銅、鎂、鉛、錫、石膏、大理石等。其中,鐵礦保有儲量為1241.6億噸,占全國儲量的1/4;石油儲量占全國1/2以上;煤炭669.1億噸,占全國9%,油頁岩儲量211.4億噸,占全國68%。

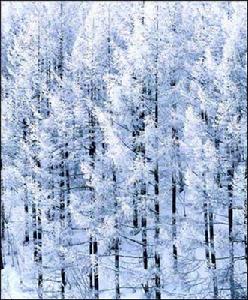

東北地區是全國重點林區,現有林地面積4393萬公頃,森林總蓄積量為37億立方米。東北林區木材品種齊全,林質優良,樹的種類有100多種。全區有野生動物1000餘種。除飛龍、雕、天鵝、東北虎、鹿、紫貂等30餘種珍稀動物外,經濟價值較高的還有林蛙、花尾棒雞等。森林野生植物資源極為豐富,據不完全統計共有2400多種,可食用植物1000多種。東北地區天然草原野生植物也比較豐富,已查明的野生經濟植物就有800餘種。這些野生植物的潛在價值在數百億以上,堪稱我國的“生物資源寶庫”。

建國初期,東北是社會主義工業建設的搖籃,為國家重要戰略物資儲備和工業化建設奠定了紮實基礎,“一五”和“二五”時期建設的156項重點工程中有56項分布在東北,後來又經過不斷完善和發展,形成了以鋼鐵、機械、石油、化工為主導的工業體系,尤其在裝備製造業方面形成了強大的基礎,是“共和國的總裝備部”。目前,東北地區汽車產量占全國的1/4,其中重型卡車產量占全國的1/2,船舶產量占全國的1/3。同時,東北地區還是我國重要的農業基地。

改革開放以來,東北老工業基地和大量的國有企業通過改制和結構調整,取得了許多豐富的經驗,為改革和發展做出了新的貢獻。但是,在計畫經濟向市場經濟轉軌過程中,東北地區經濟的發展速度明顯滯後,促進經濟進一步發展的技術基礎和制度環境明顯不適應市場經濟發展的形勢,與沿海發達地區的差距不斷擴大。同時,經濟發展與資源、環境間的矛盾也不斷出現,並在局部地區形成比較尖銳的態勢。這一過程的出現,既有制度變遷的原因,也有經濟和技術的原因,更有資源環境的問題。

黑龍江

歷史

黑龍江

黑龍江黑龍江省是我國最東北的省份。早在距今三至四萬年的舊石器時期,此地就有人類活動。先秦時期,這裡分布著肅慎、澮貊和東胡三大族系的先民。公元前2000多年,肅慎向帝舜獻楉矢石砮。肅慎在漢代稱挹婁,魏晉稱勿吉,隋唐稱靺鞨,金代稱女真,清代始稱滿洲。黑龍江地區最早建立的地方政權是戰國後期的夫余國。唐代設室韋都督府、黑水都督府和渤海都督府。契丹滅渤海後,一度建東丹國。金代建都於會寧府(今黑龍江省阿城市白城)。遷都燕京(含北京)後,在黑龍江地區元代為遼陽行省所屬開元路、水達達路。明代在東北設奴兒乾都指揮使司,轄384衛、24所。清初設寧古塔昂邦章京,後移吉林,改稱吉林將軍,並增設黑龍江將軍,分別管轄黑龍江流域的廣大地區。17世紀80年代,清政府取得雅克薩戰役的勝利,打擊了沙俄侵略氣焰,簽訂《尼布楚條約》,確定了中俄東段國界。19世紀中葉,沙俄強迫清政府簽訂《中俄璦琿條約》和《中俄北京條約》割去我國黑龍江以北、烏蘇里江以東100多萬平方公里土地。1931年“九·一八”事變後,黑龍江省被日本帝國主義侵占。1945年抗日戰爭勝利後,設有黑龍江、嫩江、松江、合江、牡丹江五省,不久合為黑龍江、松江兩省。1954年合併為黑龍江省,省會設在哈爾濱市。

哈爾濱

哈爾濱黑龍江省有滿、朝鮮、回、蒙古、達斡爾、錫伯、鄂倫春、赫哲、鄂溫克、柯爾克孜10個世居民族,在歷史上對促進中華民族的融合和發展、對保衛祖國作出過特殊的貢獻。早在南北朝時期,走出大興安嶺的鮮卑人在中原建立北魏政權,留下了雲岡、龍門等藝術瑰寶。金代摧毀了腐朽的北宋政權,促進了中原和黑龍江地區的經濟和文化交流。明末清初,沙俄南侵,是達斡爾人首先打響了抗俄的第一槍。1931年“九·一八”事變,日本帝國主義侵略東北,是黑龍江人首先進行了江橋抗戰。東北抗日聯軍共有11個軍,除一、二軍在南滿外,有9個軍在黑龍江活動,給日本侵略者以沉重打擊。 抗日戰爭勝利後,黑龍江是中國共產黨領導下的第一個完整的省份,哈爾濱市是中國共產黨領導下的第一座大城市。黑龍江各族人民消滅了近7萬土匪,鞏固了革命根據地,又送出自己的子弟近70萬人,參加中國人民解放軍,並將大批糧食、被服和軍用物資送往前線,支援解放全東北、解放全中國。中華人民共和國成立後,黑龍江省已逐步建設成為國家重要的糧食、煤炭、石油、林業和機械工業基地。特別是改革開放以來,沿邊已形成開放帶,邊境貿易有很大發展,全省經濟也有較快增長。

在長時期的歷史發展中,黑龍江地區湧現出許多優秀人物。如:東明,北夷索離人,夫余政權的創始者;大祚榮,粟末人,渤海國創始者,713年,唐廷冊封為左驍衛員外大將軍、渤海郡王、忽汗州都督;阿骨打,女真族完顏部人,率軍滅遼,於1115年建立大金國;薩布素,第一任黑龍江將軍,1685年和1686年,兩次率軍組織了雅克薩戰役,打敗沙俄侵略軍;壽山,1900年任黑龍江將軍,俄軍入侵時,曾派兵圍攻哈爾濱俄國駐軍,同時阻擊由璦琿入境之敵,兵敗自殺殉職;程德全,1907年,改黑龍江將軍轄區為行省後出任第一任巡撫;方拱乾,流人,曾著《寧古塔志》(又名《絕域紀略》);李金鏞,漠河金礦自俄方收回後,1887年首任主持開礦事宜,4年後漠河金礦年產達3.7萬兩;馬駿,1921年加入中國共產黨,同年被中共北方區委派往黑龍江,在哈爾濱組織“救國喚醒團”,從事革命宣傳和組織工作;馬占山,1931年,日軍大舉進犯黑龍江,馬占山就任黑龍江省主席,組織了江橋抗戰;周保中,東北抗日聯軍五軍軍長;趙尚志,東北抗日聯軍第三軍軍長;李兆麟,東北抗日聯軍第三路軍總指揮;趙一曼,1935年任中共珠河區委書記,同年被捕,受盡酷刑,堅貞不屈,英勇就義;蕭紅,女作家,著有《生死場》,出版時魯迅親為校對並作序,她的作品還有《紅的果園》、《牛車上》、《馬伯樂》、《呼蘭河傳》等;王進喜,石油工人,全國勞動模範,參加大慶石油會戰時,五天五夜,堅守井場,被譽為“鐵人”,是會戰的第一標兵。

自然概括

黑龍江省位於東經121°11′-135°05′,北緯43°25′-53°33′,是我國最東北部。北部、東部以黑龍江、烏蘇里江為界,與俄羅斯相望;西部與內蒙古自治區毗鄰;南部與吉林省接壤。面積為46萬多平方公里。地形複雜,西北部有大興安嶺山地,北部有小興安嶺山地,東南部有張廣才嶺、老爺嶺、太平嶺和完達山等山地,西南有嫩江,松花江南北斜貫穿本省,形成東北部三江平原、西南部松嫩平原。東南還有興凱湖。丘陵山地海拔在300-1780米左右,約占全省總面積的70%,平原海拔在50-250米左右,約占全省面積的30%。山地和平原的分布,構成了本省西北部、北部和東南部高,東北部、西南部低的地勢。

黑龍江省現轄13個地級行政單位,市下轄19個縣級市、47個縣、64個區、464個鎮、480個鄉、9157個村。

人口情況

至2001年底,全省總人口3811萬人,擁有少數民族51 個,人口達199.9萬人,人口密度83.9人/平方公里, 平均預期壽命70.2 歲。

國民經濟概況

黑龍江省2010年遠景目標:

--2000年至2010年的10年間,全省國內生產總值實現新的倍增,達到3,240億元~3,660億元,年均增長7.2%;人均國內生產總值7,690元~8,680元。--產業結構實現高級化。三次產業的比重調整到11:50:39或10:50:40。

--科學技術成為推動經濟發展的主要因素。科技進步對經濟成長的貢獻率達到50%以上,部分領域科學技術達到國際先進水平。

--人口素質明顯提高。全省總人口控制在4,234萬人以內。

--人民生活達到九十年代國中等已開發國家水平。文化、旅遊、體育、娛樂設施完善,衛生保健體系健全。

“十五”期間國民經濟和社會發展的主要指標預期是:

--國內生產總值年均增長9%~10%。其中,一、二、三產業年均增長速度分別達到4%~5%、9%~10%、11%~12%。到2005年,人均國內生產總值達到1,500美元。財政一般預算收入年均增長10%。固定資產投資率為30%。科技進步貢獻率45%。

--城鎮居民家庭人均可支配收入年均增長6%,農民家庭人均純收入年均增長6%,城鎮人均住房建築面積達到21平方米,農村人均居住面積達到22平方米,城鄉居民恩格爾係數下降到40%。

--三次產業結構由2000年的10.9:58.6:30.5,調整到8:58:34。加工產業和服務業競爭能力明顯增強,基礎設施條件進一步改善。

--人口自然增長率控制在5‰。五年累計增加城鎮就業250萬人。全面普及九年義務教育,在大中城市市區普及高中階段教育。城鄉醫療衛生服務設施進一步改善。建成規範的全省社會保障體系。城鎮化水平達到58%,轉移農業人口150萬人。環境惡化趨勢得到控制。

吉林

吉林霧凇

吉林霧凇吉林省簡稱“吉”,地處中國東北地區中部。古為肅慎地,清置吉林省。以境內吉林城而得名。人口2690.8萬人(2001年),有漢、朝鮮、滿、回、蒙、錫伯等民族。轄1個自治州、8個地級市、57個縣(市、區)、3個自治縣。省會長春市。吉林省在全國的位置主要體現為三個“大約2%”:面積18.74萬平方公里,約占全國國土面積的1.95%;2003年人口2703.7萬,占全國的2.09%;2003年GDP達到2522.6億元,占全國的1.87%。

獨特的地理地貌。吉林省地處邊疆近海,邊境線總長1438.7公里,其中中朝邊境線1206公里,中俄邊境線232.7公里。最東端的琿春市最近處距日本海僅15公里,距俄羅斯的波謝特灣僅4公里。吉林地處北緯40°以北,溫帶大陸性季風氣候。四季分明,氣候適宜。

優越的生態環境。吉林省地勢呈東南高西北低。從東到西自然形成東部長白山地原始森林、東中部低山丘陵次生植被、中部松遼平原、西部草原濕地4個生態區。生態環境呈多樣、系統性 和可恢復性特點,且保護較好。全省建立29個自然保護區,其中擁有國家級自然保護區4個,省級自然保護區11個,自然保護區面積占總國土面積的10.3%。全省森林覆蓋率達42.5%,比全國平均水平高25個百分點。省內大小河流200多條,分屬松花江、遼河、鴨綠江、圖們江、綏芬河水系。松花江、遼河兩大水系流域面積占總土地面積的78.6%。小流域治理成績斐然。

豐富的自然資源。吉林省是“黑土地之鄉”。耕地面積400.5萬公頃,占土地總面積的21.1%。人均耕地0.15公頃,高於全國平均水平。中部松遼平原地勢平坦,土質肥沃,素有“黃金玉米帶”、“大豆之鄉”之稱,是中國重要的糧食生產基地。吉林省是中國重要的林業基地。有林地面積804.5萬公頃,占林業用地面積的82.3%,居全國前列。現有活立木總蓄量85012萬立方米,列全國第6位。非金屬礦藏豐富。已探明儲量礦產資源83種,油母頁岩、硅藻土、矽灰石、鎂、鉬以及石油等儲量均居國內前列。吉林省是中國“八大牧區”之一。草地總面積217.7萬公頃,其中未退化草地面積108.53萬公頃,是中國商品牛和細毛羊主產區之一。吉林省野生動植物種類繁多,其中長白山是中國重要的野生物種基因庫和野生藥材基地。有珍貴毛皮動物紫貂、水獺、猞猁、東北虎、金錢豹等,名貴藥源動物鹿茸、田雞、林蛙以及珍貴特產人參、松茸、黑木耳、山蘑、蕨菜等。人參、貂皮、鹿茸堪稱“東北三寶”。人參產品產量居全國之首。

優越的生態環境和豐富的資源優勢,為經濟和社會的可持續發展奠定了堅實基礎。1999年,國務院授權國家環保總局批准吉林省為全國生態省建設試點省。其主要目標是,通過30年、分三個階段的建設,形成以綠色經濟為標誌、高新技術為支撐的生態環保型效益經濟體系,全面展示21世紀吉林省綠色經濟強省形象。

旅遊資源得天獨厚。吉林省具有豐富、優勢和得天獨厚的旅遊資源,自然景觀千姿百態,人文景觀獨具特色。景色宜人的長白山國家級旅遊區,“雄山托天池,林海藏珍奇”,是世人矚目的神奇之地。區內景點薈萃,以白頭山天池、長白群峰、長白瀑布、長白溫泉最為著名。冰清玉潔的吉林霧凇以其“冬天裡的春天”般的詩情畫意,同桂林山水、雲南石林、長江三峽一起被譽為中國四大自然奇觀。碧波蕩漾的松花湖國家級風景名勝區,兩岸綠樹疊嶂,湖光山影,目不暇接。輝南三角龍灣,湖水深邃,景色秀美。長春淨月潭國家級森林公園,潭水清澈,森林浩瀚,堪稱亞洲人工林之最。長白山錦江大峽谷、吉林市北大湖滑雪場、通榆向海鳥類自然保護區、柳河羅通山風景名勝區、集安五女峰國家級森林公園、琿春防川風光以及集安高句麗古蹟、長春偽滿洲國皇宮和偽滿“八大部”遺址、農安黃龍府古城等遺蹟猶如一顆顆璀璨的文化明珠鑲嵌在吉林大地。近年來,以冰雪、森林、濕地為代表的生態旅遊及邊境異國旅遊成為最具吸引力的旅遊產品。

遼寧

遼寧省簡稱遼,位於中國東北地區的南部,是中國東北經濟區和環渤海經濟區的重要結合部。地理座標處在東經118°53′至125°46′, 北緯38°43′至43°26′之間,東西端 直線距離最寬約550公里,南北端直線距離約550公里。遼寧省陸地面積14.59萬平方公里,占中國陸地面積1.5%。陸地 面積中,山地面積8.72萬平方公里,占59.8%;平地面積4.87萬平方公里,占33.4%;水域面積1萬平方公里,占6.8%。海域面積 15.02萬平方公里。其中渤海部分7.83萬平方公里,北黃海7.19 萬平方公里。

海岸線東起鴨綠江口,西至山海關老龍頭,大陸海岸線 全長2178公里,占中國大陸海岸線總長的12%,島嶼岸線長622公里占中國島嶼岸線總長的4.4%。近海分布大小島嶼 506個,島嶼面積187.7平方公里。沿黃海的主要島嶼有外長山列島、里長山列島、石城列島和大、小鹿島等;沿渤海主 要島嶼有菊花島、大小筆架山、長興島、鳳鳴島、西中島、 東西螞蟻島、虎平島、豬島和蛇島等。

遼寧省東北與吉林省接壤,西北與內蒙古自治區為鄰, 西南與河北省毗連,以鴨綠江為界河,與朝鮮民主主義人民共和國隔江相望,南瀕浩瀚的渤海和黃海。

遼寧是東北地區通往關內的交通要道,也是東北地區和 內蒙古通向世界、連線歐亞大陸橋的重要門戶和前沿地帶。

歷史

遼寧

遼寧遼寧省歷史悠久,古文化源遠流長。早在遠古時代, 遼寧地區就有人類勞動、繁衍、生息活動。在營口大石橋南金牛山發現的金牛山人化石及其遺址,距今已有28萬年,是迄今為止遼寧地區發現的最古老的一處人類棲息地。在朝陽市喀左縣發現的鴿子洞遺址及出土的石器,屬於舊石器時代中期古人類遺址,距今有5萬年左右。

約在7000年前,遼寧地區開始進入新石器時代,瀋陽新樂遺址和出土的大量器物,顯示了遼寧在原始社會末期 的繁榮景象。朝陽牛河梁紅山文化遺址,距今約5000年,從出土的祭壇、積石冢、神廟和女神彩塑頭像、玉雕豬龍、彩陶等重要文物得出,這 里存在一個初具國家雛形的原始 文明社會,標誌著遼寧地區是中華民族文明的起源地之一。

自公元前20世紀夏朝進入奴隸社會後,遼寧地區逐步與之建立了隸屬關係。據中國最早的史書《禹貢》記載,遼寧地區最早為冀、青2州之城, 夏商為幽州、營州之地。春秋戰國時 期為燕地。秦始皇統一中國後, 全面設定郡縣,在遼寧地區設定遼東、遼 西、左北平郡。兩漢、三國時隸屬幽州。西晉隸屬平州。東晉為營州。隋朝時置遼東郡、柳城郡、燕郡。唐朝時在安東都護府的管轄下。遼代為東 京道、中京道、金代為東京路、北京路。元代置遼陽行省。明代時為遼東都司。

遼寧地區是中國最後一個封建王朝--清朝(公元1644 年--公元1911年的發祥地,至今遺存下來的瀋陽故宮、清初三陵(永陵、福陵、昭陵)反映了這一時期的政治、文化、歷史面貌。民國初沿襲清制,公元1929年(民國18年)奉天省改為遼寧省,取遼河流域永遠安寧之意。1931年9月 18日,日本帝國主義發動侵華戰爭,遼寧地區曾一度被日本 帝國主義侵占。1949年中華人民共和國成立後,建國初期,遼寧地區劃分 為遼東和遼西兩省,以及瀋陽、旅大、鞍山、撫順、本溪5箇中央直轄市。1954年8月撤消遼東、遼西兩省建制,合併改為遼寧省。

氣候

遼寧省地處歐亞大陸東岸,屬於溫帶大陸型季風氣候區。境內雨熱同季,日照豐富,積溫較高,冬長夏暖,春秋季短,雨量不均,東濕西乾。全省陽光輻射年總量在100-200卡/平方厘米之間,年日照時數2100-2600小時。全年平均氣溫在7-11℃之間,受季風氣候影響,各地差較大,自西南向東北,自平原向山區遞減。年平均無霜期130-- 200天,一般無霜期均在150天以上。遼寧省是東北地區降水量最多的省份,年降水量在600-1100毫米之間。東部山地丘陵區年降水量在1100毫米以上;西部山地丘陵區與內蒙古 高原相連,年降水量在400毫米左右,是全省降水最少的地區;中部平原降水量比較適中,年平均在600毫米左右。

人口

遼寧省是一個多民族省份,共有44個民族,除漢族外,還有滿、蒙古、回、朝鮮,錫伯等43個民族。少數民族人口655萬人,占全省的16%, 其中超過萬人的少數 民族有滿、蒙古、回、朝鮮、錫伯等5個民族,其次還有壯、苗、土家、達斡爾、彝族等人數居多。由於各民族在地區上聚居的情況不同,形成了漢族與各少數民族在地域上的大雜居和少數民族的小聚居的特點。為了執行中央人民政府的民族政策,早在50年代,全省建立了阜新和喀左兩個蒙古族自治縣。改革開放以後又新設了新賓、清原、岫巖、本溪、桓仁、寬甸等6個滿族自治縣,35個少數民族鎮,105個民族鄉或民族聯合自治鄉。

根據2002年人口抽樣調查推算,年末全省總人口4203萬人,其中,城鎮人口2311.6萬人,占總人口的55.0%;鄉村人口1891.4萬人,占45.0%。男性人口2121.7萬人,占總人口的50.5%,女性人口2081.3萬人,占49.5%。在總人口中,0—14歲659.5萬人,占15.7%;15—64歲3203.1萬人,占76.2%,65歲及以上人口340.4萬人,占8.1%。全年出生31萬人,出生率7.38‰ ;全年死亡25.4萬人,死亡率6.04‰ ;全年淨增人口5.6萬人,人口自然增長率1.34‰ 。就業結構發生新變化。年末全省城鎮從業人員1034.8萬人,比上年末減少57.0萬人,下降5.2%,其中,城鎮單位從業人員522.3萬人,比上年末減少38.1萬人,下降6.8%。年末在崗職工505.0萬人,比上年末減少40.3萬人。私營個體從業人員532.0萬,比上年末增加65.2萬人,其中,城鎮私營個體從業人員329.2萬人,比上年末增加33.8萬人。國有企業下崗職工76.5萬人,占國有企業職工總數的2.9%。城鎮登記失業人員74萬人,比上年末增加18.5萬人。

全省人口平均預期壽命已提高到72.09歲,其中男性為70.55歲,女性為73.85歲。

東部五盟市

一、地理概述

內蒙古資源豐富

內蒙古資源豐富內蒙古自治區東部五盟市地區(簡稱蒙東地區)地處內蒙古的東北部,東南與黑龍江省、吉林省、遼寧省和河北省毗鄰,北與俄羅斯、蒙古國接壤。自然地理環境相似,有較長的國境線,有通向內陸和俄蒙的口岸以及比較暢通的交通條件,形成一個相對獨立的自然區。

蒙東地區包括五個盟市,轄51個旗縣市區,總面積66.49萬平方公里,占全區總土地面積的56.2%。2004年年末常住人口合計為1283.83萬人,占內蒙古總人口的53.8%,其中少數民族人口403萬人,占全區少數民族總人口的80%。蒙東地區屬寒溫帶和中溫帶大陸性季風氣候,半乾旱季風氣候。春季乾旱多風;夏季短促溫熱,秋季氣溫驟降,霜凍早,冬季寒冷漫長。

二、自然資源

蒙東地區自然資源十分豐富,包括土地資源、水資源、礦產資源、旅遊資源和口岸資源等。東五盟市有耕地面積3889057千公頃,占自治區耕地總面積的58.4%;水資源總量432.7億立方米,占自治區85%;礦產資源方面,全國五大露天煤礦中,伊敏、霍林河、元寶山三大露天煤礦處於蒙東地區。僅呼倫貝爾市煤炭探明儲量是東三省總和的1.8倍。通遼市天然矽砂儲量約為550億噸,成為我國最大的鑄造砂和玻璃生產用砂基地。赤峰市是自治區主要黃金產地,累計探明儲量占全區原生金礦儲量的80%以上。 另外,東五盟市還有銀、鉑等貴重金屬礦產和鐵、鉻、錳、銅、鉛、鋅等金屬礦以及石油、螢石、水晶石、大理石、珍珠岩等非金屬礦。這些礦產資源為當地發展工業和建立東北能源原材料接續基地提供了保障。旅遊資源方面,蒙東地區不僅擁有世界上原生植被保存最好的呼倫貝爾大草原和錫林郭勒大草原,而且還有原始森林、濕地、溫泉、湖泊、冰雪、邊疆少數民族民俗文化、歷史遺蹟等旅遊資源。蒙東地區還擁有口岸優勢,現有十八個對外開放口岸,包括鐵路口岸和公路口岸。其中以滿洲里口岸和二連浩特口岸規模最大,且發展最快,是內蒙古自治區對俄、蒙貿易的主要口岸。

三、經濟社會發展

(一) 經濟發展

近年來,蒙東地區緊緊抓住國家實施西部大開發和振興東北等老工業基地戰略的機遇,發揮資源優勢,加快發展煤、電等國家“瓶頸”產業及農畜產品加工業等優勢特色產業,經濟和社會各項事業呈現出良好的發展態勢。

1、經濟總量

奶源巨頭——蒙牛

奶源巨頭——蒙牛2004年,內蒙古蒙東地區完成地區生產總值為1060. 76億元,占內蒙古生產總值的35. 5%,比上年增長20.8%;固定資產投資610.1億元,增長53.5%;地方財政收入61.53億元,增長37.6%;從三次產業結構來看,2004年與2000年相比,蒙東地區分三次產業增加值分別占地區生產總值的比重由32.6:30.3:37.1變為27.1: 35.2: 37.7,二、三產業分別提高4.9個和0.6個百分點,一產業降低5.5個百分點。與全區三次產業的比例對比來看,第一產業的比重比內蒙古高8.4個百分點;第二產業的比重比內蒙古低13.9個百分點;第三產業的比重比內蒙古高5.5個百分點。雖然近幾年蒙東地區有一些企業如草原興發、科爾沁乳業、海拉爾啤酒等農畜產品加工業發展勢頭較好,在激烈的競爭中建立起自己的品牌,但蒙東地區潛在的資源優勢還遠沒有發揮出應有的作用。從就業結構來看,2000-2004年,蒙東地區三次產業從業人員總數由493.18萬人增加到549.09萬人,三次產業從業人員結構變化由60.4:13.4: 26.2變為57.5:11.8:30.7,一、二產業從業人員分別降低2.9個和1.6個百分點,第三產業從業人員增加4.5個百分點。

2、基礎設施建設

基礎設施建設不斷加強。2004年,蒙東地區公路運輸線路總長度為4.20萬公里,其中等級公路3.80萬公里,分別占內蒙古的55.3%和56.4%,分別比上年增長0.6%和1.1%;城鎮自來水供水管道長度2188.74公里,液化石油氣供氣量4.54億立方米;城市排水管道長度達1354.49公里。擁有郵電局所914(處),比上年減少9處。

3、區域開發程度

蒙東地區與遼寧、吉林、黑龍江三省相鄰,與俄羅斯、蒙古兩國接壤,有漫長的邊境線,是東北三省與廣大的內蒙古地區聯繫的紐帶,是東北經濟區通往俄羅斯、蒙古及歐洲的通道,對於拓寬東北經濟區對外開放渠道將起到重要的作用。2004年蒙東地區外貿進出口總額為20. 24億美元,比2000年增長60%。其中出口2. 62億美元,比2000年下降9%。2004年,蒙東地區外商直接投資達到7000萬美元,比2000年增長1. 19倍;外貿依存度由2000年的19. 8%下降至2004年的15. 8%a在目前全區對外開放的16個口岸中,絕大部分集中在蒙東地區,年過貨能力超過830萬噸。

4、城鄉居民消費水平穩步增長

2004年,蒙東地區社會消費品零售額達到368. 48億元,比2000年增長63. 8%,年平均增長13.1%。其中,批發零售貿易業和餐飲業分別達到310.31億元和41.35億元,分別比2000年增長1倍和1.13倍。

城鄉居民收入持續增長,2004年城鎮居民人均可支配收入6785元,比2000年增加2147元,扣除價格因素實際增長10%;全年農牧民人均純收入2511元,比2000年增加574元,扣除價格因素實際增長7%a同時,城鄉居民的消費支出實現同步增長。2004年,蒙東地區城鎮居民人均消費性支出達5084元,農牧民人均生活費支出達到1679元,年平均分別比增長13%和5. 5%0城鄉居民生活質量進一步提高,城鎮居民和農村牧區居民恩格爾係數分別為34和39,其中城鎮居民恩格爾係數比2000年降低1. 3個百分點,農村牧區居民恩格爾係數比2000年降低2. 6個百分點。在吃、穿等基本生活資料消費得到充分滿足的同時,休閒娛樂、醫療保健、教育文化等高層次的消費占全區居民消費的比重也在穩步提高。居民居住條件不斷改善,蒙東地區城鎮居民和農村牧區居民人均居住面積分別達到18. 04平方米和18. 53平方米,分別比2000年增加3平方米和3. 2平方米。

5、地區經濟發展實力明顯增強

固定資產投資明顯增加。2004年蒙東地區城鎮以上固定資產投資額完成540. 29億元,比2000年增長3. 05倍,年平均增長41. 9%0其中,基本建設投資370. 24億元,更新改造投資103. 06億元,房地產開發投資30. 39億元,分別比2000年增長3. 5 9倍、5. 5倍和60. 8%0地方財政收入進一步增加。地方財政收入達到61. 55億元,比2000年增長25. 2%,年均增長5. 8%;地方財政支出208. 14億元,比2000年增長1. 5 3倍,年均增長26. 1%。

從工業內部結構來看,蒙東地區工業資源型產業所占比重大大高於全區平均水平。該地區採礦業、電力、製造業比例由2000年的28. 8: 19. 6: 51. 6變為26.2: 19.5: 54.3, 2003年蒙東地區採礦業、電力的比例分別高於全區9. 8個和3個百分點。從主要行業來看,2003年蒙東地區的煤炭、石油和天然氣開採、有色冶金、電力、農畜產品加工業分別達到17. 12億元、9. 75億元、16. 56億元、27. 19億元和48. 78億元,分別占規模以上工業增加值的比重達到12.3%, 12%, 7%, 19.5%和34. 9%。

蒙東地區生產總值年均增長13. 5%。人均GDP為8983.6元。

(二)社會事業發展

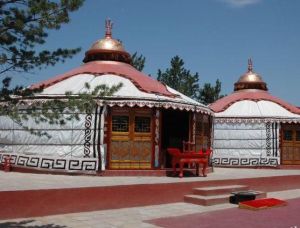

蒙古包

蒙古包社會事業穩步推進。文化大區建設全面啟動,科教、衛生、體育等社會事業全面進步。文化藝術事業繁榮發展。蒙東地區文化館、公共圖書館、博物館分別達51個、55個和20個。大力發展教育事業,取得了明顯成效。2004年,蒙東地區地方財政支出中用於教育經費支出達到30.23億元,比上年增長35.2%。2004年,蒙東地區地方性財政教育經費相當於生產總值的比重達2.8%。擁有普通高等學校8所,普通中學1041所。全面落實“科教興區”戰略,深化科技體制改革,積極推進企業的科技創新。2004年,蒙東地區地方財政科技科技經費支出總額6453萬元,比上年增長25.8%。衛生事業發展步伐加快。到2004年末,蒙東地區衛生機構數達到2256個,其中醫院、衛生院數達30333個;蒙東地區醫院、衛生院的病床數達到3.33萬張,蒙東地區有執業醫師2.04萬人,占全區職業醫師總數的49.5%。

四、發展優勢及機遇

1、區位優勢

東部盟市毗鄰東北三省,資源豐富,與東北三省經濟有很強的互補性,振興東北等老工業基地,需要東部盟市的支持,有利於加快東部盟市發展。赤峰和通遼還是環渤海經濟圈重要的組成部分。東部盟市接壤俄、蒙,是東北經濟區向北開放優勢最為明顯的區域,有滿洲里、二連浩特、策克等18個對外開放口岸,其中滿洲里口岸是我國最大的陸路口岸,處於我國通往俄羅斯等獨立國協國家和歐洲的最直接、最經濟、最重要的陸海聯運大通道上,承擔著中俄貿易60%以上的陸路運輸任務,在我國全方位對外開放格局中占有舉足輕重的戰略地位;二連浩特口岸北與蒙古國扎門烏德隔界相望,是我國通往蒙古國的唯一鐵路口岸,也是國務院首批批准的全國13個沿邊開放城市之一。隨著我國加強俄蒙合作政策的實施,對外貿易發展潛力巨大。

2、富集的礦產資源優勢

東部盟市礦產資源富集,特別是煤炭資源十分豐富。分布著霍林河、陳旗等2個儲量超百億噸的大型煤田,十億噸至百億噸的煤田6個,煤層淺、開發成本低。而且大量的褐煤不宜長距離運輸,適宜就地轉化為電和煤化工產品,同時東部盟市水資源充沛,地域遼闊,未利用荒地、半荒漠化土地較多,具有建設大型坑口電站和煤電化一體化基地的得天獨厚優勢。

近年來,經過初步地質勘察,在大興安嶺中南段已顯示了較好的找礦前景。根據現有地質成果分析,該區域可劃分四個各具特色、北東向延伸、相互平行的成礦亞帶,是尋找銅、鉛、鋅等多金屬和可地浸砂岩型鈾礦的極好地段。加強地質勘察有望上升為國家層面構建國家級的有色金屬基地。另外,東部盟市還有金、銀、鉑等貴金屬礦產,鐵、鉻、錳等金屬礦,以及石油、螢石、水晶石、瑪瑙等非金屬礦產。呼倫貝爾市的寶山瑪瑙礦儲量達2775噸,居全國第一;通遼市天然矽砂儲量約為550億噸,為我國最大的鑄造砂和玻璃生產用砂基地;赤峰市是全國著名的黃金產地。

3、建設綠色農畜產品加工基地的優勢

蒙東地區是我國少有的純天然、無污染綠色農牧林產品產地,是一個有待開發的綠色寶庫,是發展綠色食品和有機食品的理想之地。呼倫貝爾草原是世界上原生植被保存最好的天然草原之一;西遼河平原和嫩江平原是國家重要的糧食生產基地之一;大興安嶺有10多萬平方公里林地,是全國最大的林區,林產品資源十分豐富。2004年,蒙東地區糧食產量達到1001.4萬噸,占全區的61%,肉類總產量達到126萬噸,占全區的62.4%,奶產量157.1萬噸,占全區的31.3%。近年來,依託豐富的農牧林資源,湧現出了草原興發、塞飛亞、科爾沁牛業、蒙牛、伊利、雀巢等龍頭企業及知名產品,為滿足東北三省對綠色農畜產品的需求發揮重要作用;同時,俄羅斯、蒙古食品需求很大,東部盟市可以加快發展對俄、蒙的食品工業。

4、獨特的旅遊資源優勢

內蒙古旅遊

內蒙古旅遊蒙東地區是旅遊源富集地區,不論是草原、林海、河流、湖泊、溫泉等自然旅遊資源,還是以歷史文化、民族風情為主的人文旅遊資源都十分豐富。歷史悠久的興隆窪、紅山、富河文化、草原青銅文化、契丹和遼文化,濃郁的蒙古族、鄂倫春族、鄂溫克族、達斡爾族民俗,俄羅斯、蒙古異域風情以及世界上原生植被保存最好的呼倫貝爾大草原、克什克騰世界地質公園、阿爾山溫泉群及火山地質遺蹟、科爾沁沙地大青溝、莫爾道嘎原始林區、烏蘭浩特成吉思汗廟、滿洲里口岸景區馳名海內外。

5、振興東北等老工業基地的戰略機遇

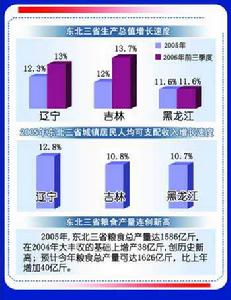

國家實施東北等老工業基地振興戰略及一系列政策措施的陸續出台,促進了東北三省經濟社會的快速發展。2004年,東北三省生產總值比上年增長12.3%,增幅高於全國平均水平2.8個百分點。規模以上工業企業共完成增加值4869.6億元,增長19.7%,實現利潤總額增長35.5%。引進外資增幅達到80%以上,實際利用外資超過全國平均水平62個百分點左右,國際、國內資本向東北轉移的趨勢明顯。東部盟市屬於擁有1.2億人口的大東北經濟區,東北經濟的振興,對東部盟市經濟發展具有很強的輻射帶動作用。

6、加快少數民族和民族地區經濟社會發展的機遇

東部盟市是我區少數民族聚居區。貫徹落實中央民族工作會議精神,加快少數民族和民族地區經濟社會發展,將為東部盟市加快發展帶來新的契機。

戰略形成

溫家寶主持召開國務院振興東北老工業基地會議

溫家寶主持召開國務院振興東北老工業基地會議黨和國家領導同志先後赴東北三省就老工業基地調整改造進行調研

2003年3月 ,《政府工作報告》提出了支持東北地區等老工業基地加快調整和改造的思路

2003年9月10日 ,溫家寶總理主持國務院常務會議討論並原則同意《關於實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》

2003年9月29日 ,中共中央政治局討論通過《關於實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》

2003年10月 ,中共中央、國務院下發《關於實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》

2003年12月 ,國務院振興東北地區等老工業基地領導小組成立 成員調整

2004年3月,溫家寶主持召開國務院振興東北地區等老工業基地領導小組第一次全體會議

2005年5月,溫家寶主持召開國務院振興東北地區等老工業基地領導小組第二次全體會議

2005.08.11 國務院召開東北資源型城市可持續發展座談會

2005.08.12 國務院召開東北地區中央下放地方煤礦棚戶區改造試點工作座談會

2005.10.19 國務院會議研究東北地區廠辦大集體改革試點問題

2006.01.14 溫家寶聽取中國工程院東北資源環境研究報告

2006年06月,溫家寶主持召開國務院振興東北地區等老工業基地領導小組第三次全體會議

2007年06月,溫家寶主持召開國務院振興東北地區等老工業基地領導小組第四次全體會議

2007年11月,溫家寶主持國務院常務會議部署資源型城市可持續發展

2008年12月,關於調整國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組成人員的通知

2009年08月,溫家寶主持召開國務院振興東北地區等老工業基地領導小組會議,討論並原則通過《關於進一步實施東北地區等老工業基地振興戰略的若干意見》。

重大意義

(一)東北老工業基地具有重要的戰略地位

· 新中國工業的搖籃,“一五”時期的156個重點項目中58項在東北。

· 在我國社會主義工業化初期,為建設獨立、完整的國民經濟體系,推動我國工業化和城市化進程作出了歷史性重大貢獻。

· 積聚了全國很大一部分工業資產存量和大中型骨幹企業,擁有眾多關係國民經濟命脈的戰略產業和骨幹企業,是我國重化工業的重要基地,也是重要的農副產品生產基地。

(二)東北地區在我國國民經濟中占有十分重要的地位

· 第一,人口和經濟總量均占有較大比重。人口占全國的8.3% 國內生產總值占全國的11.33%

· 第二,國內生產總值在全國的位次較為重要。

2002年東北三省國內生產總值在全國的位次:遼寧第7位 黑龍江第13位 吉林第18位

· 第三,擁有巨大的存量資產。

國有及國有控股企業4187戶占全國的10.2% 國有及國有控股企業資產13241億元占全國的14.9%

(三)擁有一批優勢產業和舉足輕重的骨幹企業

· 1、裝備製造業 東北三省電站成套設備占全國的1/3

· 2、石油化工業 東北三省原油加工量占全國的2/7 東北三省乙烯產量占全國的1/4

· 3、冶金工業 鋼產量占全國的1/8

· 4、船舶製造業 造船產量占全國的1/3

· 5、汽車製造業 汽車產量占全國的1/4

· 6、高新技術產業

· 7、農產品加工業

(四)擁有豐富的自然資源

原油產量占全國的2/5 木材提供量占全國的1/2 商品糧占全國的1/3

(五)擁有明顯的科教優勢和眾多的技術人才

普通高校154所占全國11.3% 本科院校78所占全國12.4% 專業技術人才210萬人占全國10%

若干意見

老工業基地振興戰略的若干意見國發〔2009〕33號

各省、自治區、直轄市人民政府,國務院各部委、各直屬機構:

成就

成就實施東北地區等老工業基地振興戰略五年多來,振興東北地區等老工業基地工作取得了重要的階段性成果。以國有企業改革為重點的體制機制創新取得重大突破,多種所有制經濟蓬勃發展,經濟結構進一步最佳化,自主創新能力顯著提升,對外開放水平明顯提高,基礎設施條件得到改善,重點民生問題逐步解決,城鄉面貌發生很大變化。實踐證明,中央實施振興東北地區等老工業基地戰略的決策是及時的、正確的。但也要清醒看到,東北地區等老工業基地體制性、結構性等深層次矛盾有待進一步解決,已經取得的成果有待進一步鞏固,加快發展的巨大潛力有待進一步發揮。在當前形勢下,認真總結振興工作實踐經驗,進一步充實振興戰略的內涵,及時制定新的政策措施,既是應對國際金融危機、促進全國經濟平穩較快發展的需要,也是推進東北地區等老工業基地全面振興的需要。為此,現提出以下意見:

(一)加快推進企業兼併重組。要堅持市場主導和政府引導相結合,進一步打破地區、行業、所有制界限,最佳化資源配置,推動企業兼併重組,培育具有國際競爭力的大型企業集團。東北地區企業聯合重組涉及“債轉股”資產處置的,應根據實際情況試行新的處置方式,合理處置“債轉股”股權。支持中央大型企業集團和地方企業相互聯合重組。鼓勵民營企業、外資企業等各類投資主體參與老工業基地企業改革重組。優先支持實現兼併重組的企業進行技術改造。

(二)大力發展非公有制經濟和中小企業。創造公平競爭環境,平等保護各類產權,促進非公有制經濟加快發展。落實融資、財稅及市場準入等方面的政策,積極支持民間資本進入基礎設施、公用事業、金融服務和社會事業等領域。推動國有資本、民營資本和外資經濟的融合,積極發展混合所有制經濟。允許職工在企業改制中持有一定比例股份。引導中小企業創新體制機制,提高經營管理水平和市場競爭力。充分發揮東北地區等老工業基地大企業聚集的優勢,鼓勵中小企業與大企業形成產業鏈的協作配套關係,促進其向“專精特優”方向發展。完善中小企業創業融資服務,繼續推動中小企業信用體系和信用擔保體系建設,支持東北中小企業信用再擔保公司及其分支機構擴展業務。

(三)做優做強支柱產業。貫徹落實重點產業調整振興規劃,加大結構調整力度,加快淘汰落後,防止重複建設。積極推進信息化與工業化融合,用現代信息手段改造傳統產業,提高數位化、智慧型化水平。提高對東北老工業基地調整改造項目的中央預算內資金支持比例。支持東北老工業基地優勢產業、骨幹企業、重要品牌擴大市場份額。大力發展東北地區具有優勢的大型鑄鍛件、核電設備、風電機組、盾構機械、先進船舶和海洋工程裝備、大型農業機械、高速動車組、大功率機車、高檔數控工具機等市場急需產品及關鍵配套件。鼓勵採購國產設備和推廣套用首台(套)重大技術裝備。進出口銀行每年安排一定的信貸額度用於支持東北地區重大技術裝備出口,人民銀行和外匯局要在政策上給予支持。努力促進東北地區汽車產業調整結構,重點發展自主品牌汽車、小排量汽車、新能源汽車及關鍵零部件。繼續調整鋼鐵工業產品結構,加強節能減排,淘汰落後產能,提高市場競爭力,同時加大資源勘探開發和對外合作力度,提高礦石資源的保障水平。最佳化提升石化產業,抓緊組織實施大型煉油、乙烯項目,提高加工度,發展精細化工、化肥等。

(四)積極培育潛力型產業。依託裝備製造業整機製造能力強的優勢,發展基礎配套零部件、加工輔具和特殊原材料等。依託國防軍工企業匯集的優勢,發展軍民兩用技術,促進軍民融合,增強軍工企業的輻射帶動作用。依託原材料加工基地的優勢,努力發展下游特色輕工產業。依託農林產品商品量大、品質好,畜牧養殖業發達的優勢,大力發展農林畜產品精深加工業。依託北方中藥材資源優勢,發展現代中藥(北藥)產業。依託地處東北亞中心的地緣優勢,加強與周邊國家的能源和資源開發合作。積極發展航空航天、電子信息、生物醫藥、新能源、新材料等新興產業。鼓勵地方政府設立專項扶持資金,支持潛力型產業發展。

(五)加快發展現代服務業。繼續支持中外金融機構在東北地區設立分支機構和辦事機構。鼓勵有條件的城市進行金融改革創新,積極穩妥地發展中小金融機構。推動設立汽車金融公司,拓寬汽車消費融資渠道。推進東北產權交易平台互聯互通、區域整合和功能拓展。支持大連商品交易所建設亞洲重要期貨交易中心,在做精做細現有上市期貨品種的基礎上,推出東北地區具有優勢、符合大連商品交易所功能定位的期貨品種。推進現代物流業發展,研究制定東北地區物流業發展專項規劃,統籌建設一批重點區域物流園區。加快發展軟體和服務外包產業,重點建設好大連、哈爾濱、大慶三個服務外包示範城市,積極支持延吉、綏芬河等城市利用獨特區位優勢發展軟體和服務外包產業。貫徹落實文化產業調整振興規劃,支持文化創意、出版發行、影視製作、演藝娛樂、文化會展、數字內容和動漫等文化產業加快發展,打造具有東北地方特色的文化品牌。加強公共文化基礎設施和文化惠民工程建設,完善公共文化服務體系。加大文化遺產保護力度,擴大對外文化交流。大力發展旅遊業,抓緊研究出台東北地區旅遊業發展專項規劃,加強旅遊基礎設施建設,發展一批特色鮮明、吸引力強的旅遊目的地,提高管理服務水平,建立大東北無障礙旅遊區。

(六)扶持重點產業集聚區加快發展。推動遼寧沿海經濟帶、瀋陽經濟區、哈大齊工業走廊、長吉圖經濟區加快發展,建設國內一流的現代產業基地。組織編制發展規劃,支持瀋陽鐵西老工業基地調整改造暨裝備製造業發展示範區和大連“兩區一帶”等裝備製造業集聚區發展,打造具有國際競爭力的先進裝備製造業基地。推進內蒙古東部地區能源重化工基地、黑龍江東部煤電化工基地和遼西北煤化工基地建設,提高資源轉化利用水平。充分發揮瀋陽、長春、哈爾濱、大連和通化等高技術產業基地的輻射帶動作用,形成一批具有核心競爭力的先導產業和產業集群。支持有條件的地區建設一批有影響、有規模的特色產業園區,加快長春汽車產業開發區和軌道交通裝備產業園發展,抓緊研究創建大連國家生態工業示範園區(靜脈產業類)。加快推進東北地區符合條件的國家經濟技術開發區擴區和重點省級開發區升級工作。

成就

成就(七)加大企業技術改造力度。企業技術改造是老工業基地調整改造的重要內容,也是振興工作取得成效的一條重要經驗。要繼續加大對企業技術改造的支持力度,從現有相關投資專項中分離設立東北地區等老工業基地調整改造專項,以及利用新增中央預算內投資,支持東北地區等老工業基地企業技術改造和技術進步,近期篩選一批項目予以重點支持。中央國有資本經營預算資金用於東北老工業基地中央企業的比例應有所增加。抓緊完成裝備製造產業投資基金設立工作,重點支持東北地區裝備製造企業技術改造和兼併重組。

(八)提高自主創新能力。充分發揮東北地區等老工業基地的人才優勢,建立健全鼓勵自主創新的體制機制。要在老工業基地重點發展領域,依託重要骨幹企業、重大工程項目,組織實施一批帶動力強、影響面廣、見效快的技術創新和高技術產業化項目。要充分利用東北地區等老工業基地的科研和產業優勢,通過國家重大科技專項和創新能力建設專項,支持建設一批工程研究中心、工程實驗室和企業技術中心,突破一批核心技術和關鍵共性技術。支持企業有效吸納利用國際創新資源,提高集成創新和引進消化吸收再創新能力。支持老工業基地引進一批重點行業發展急需的創業、研發領軍人物及團隊。國家“千人計畫”、“百人計畫”等項目要重點支持東北老工業基地的海外高層次人才引進工作。鼓勵採取技術入股、期權激勵等更加靈活的政策措施,為引進高端人才並使其發揮作用創造良好的環境。

(九)促進自主創新成果產業化。大力推廣套用自主創新成果,努力將其轉化為先進生產力,培育新的經濟成長點。加大對新能源、新材料、生物、信息、航空航天、高速鐵路等高技術領域自主創新成果產業化的支持力度。積極推動產學研用相結合,鼓勵高等院校和科研機構向企業轉移自主創新成果,鼓勵更多科技人員創辦科技型企業。優先支持符合條件的科技型企業在創業板上市融資。繼續組織實施振興東北老工業基地高技術產業發展專項,重點用於東北老工業基地國家高技術產業基地建設、自主創新成果產業化和創新能力建設等。有關地方政府要制定政策,支持老工業基地自主創新成果產業化。

(十)大力發展現代農業。東北地區具有發展現代農業得天獨厚的條件。要圍繞提高土地產出率、資源利用率和勞動生產率,抓緊研究制定加快東北地區現代農業發展的政策措施。結合實施全國新增1000億斤糧食生產能力規劃,加強東北地區糧食生產能力建設,形成穩固的國家糧食戰略基地。加大糧食豐產科技工程實施力度,大力推廣高產優質、節本增效新技術。最佳化農機結構,提高農業機械化水平。加大農機具停放場庫和機耕道建設力度。研究實施深松等重點環節農機作業補貼。抓緊研究穩定玉米、大豆生產的長效機制,適時對東北地區玉米、大豆繼續實行國家收儲政策。發揮國有農場在建設現代農業、保障國家糧食安全等方面的積極作用,大力開展“場縣共建”,為地方農業發展提供示範和社會化服務。加強東北地區農業對外合作,支持有條件的企業到周邊國家和地區從事農業合作開發。

(十一)加強農業和農村基礎條件建設。開展以水利為重點的農業基礎設施建設和以水、電、路、氣等為重點的村鎮基礎設施建設。推進引嫩入白、三江平原灌區、尼爾基水庫下游灌區、綽勒水利樞紐下游灌區、大安灌區、大型灌溉排水泵站更新改造等重大水利工程建設,加快實施病險水庫除險加固、節水灌溉示範和小型農田水利工程。實施農戶科學儲糧專項,推廣科學儲糧技術,支持糧食銀行等新型糧食倉儲流通業態發展。推進散糧“入關”鐵路直達,提高散糧鐵水聯運比例,建設大型糧食物流基地、節點和戰略裝車點,以及糧食倉儲和烘乾設施。積極推進農業信息化,建立和完善農業科技支撐和社會化服務體系,提高服務水平。統籌城鄉發展,結合社會主義新農村建設,加快小城鎮和中心村發展,全面改善村鎮居民生產生活條件。加快解決農村飲水安全問題。取消農村公益性建設項目縣及縣(場)以下資金配套。

(十二)加快構建綜合交通運輸體系。開工建設京瀋、沈丹、哈齊客運專線和吉圖、大丹、哈牡、哈佳等鐵路,推進牡綏等既有線路改造和東北沿邊鐵路、伊爾施—阿日哈沙特鐵路、白音華—赤峰—錦州港煤運專線、同江鐵路大橋、沿海疏港鐵路建設。統籌乾線和支線機場建設,完善東北地區機場布局,抓緊推進“十一五”期間東北地區機場的改擴建和新建遷建工作,做好“十二五”期間機場改擴建、新建遷建的前期工作。根據東北地區公路建設相對滯後和高寒地區的特點,進一步加大對黑龍江、吉林和內蒙古東部地區的高速公路和“村村通”公路建設投資力度。成立東北地區交通基礎設施建設協調推進組,協調、指導和推進東北地區交通設施建設,組織編制東北地區綜合交通運輸規劃。

(十三)最佳化能源結構。抓緊開工建設內蒙古東部和東北兩大千萬千瓦級風電基地、內蒙古東部和黑龍江煤電外送通道等項目,加快遼寧紅沿河二期工程、徐大堡和吉林核電項目的前期工作。加強東北地區電網建設,大力推進既有電網改造,提升骨幹電網送電能力。加大農村電網特別是糧食主產區和林區的電網改造力度。研究解決風電等分散電源上網問題。率先在東北電網開展智慧型電網建設試點。

五、積極推進資源型城市轉型,促進可持續發展

(十四)培育壯大接續替代產業。發展接續替代產業是資源枯竭城市實現經濟轉型的根本出路。組織實施好資源型城市吸納就業、資源綜合利用和發展接續替代產業專項,扶持引導資源型城市儘快形成新的主導產業。鼓勵開發銀行等各類金融機構加大對資源型城市可持續發展的支持。對資源型城市發展接續替代產業,在產業布局、項目審核、土地利用、貸款融資、技術開發、市場準入等方面給予支持。支持資源型城市接續替代產業園區建設,積極承接產業轉移。組織研究制定資源型城市接續替代產業發展規劃並做好實施工作。

(十五)構建可持續發展長效機制。抓緊出台資源型城市可持續發展準備金制度,由政府統籌部分準備金專項用於解決資源型城市環境治理等問題。在資源開採處於成長期或成熟期的資源型城市開展可持續發展試點。抓緊研究制定《資源型城市可持續發展條例》。省級人民政府要切實負起責任,出台支持資源型城市可持續發展的政策措施,並將轉型工作情況納入資源型城市人民政府主要領導幹部綜合考核評價體系。

(十六)進一步加大財政政策支持力度。加強對資源枯竭城市轉型工作的指導,提高資源枯竭城市財力性轉移支付使用效益。中央財政要加大對資源型城市特大型礦坑、深部採空區治理的支持力度。危機礦山接替資源找礦專項資金在安排上要向東北老工業基地資源枯竭城市傾斜。支持資源枯竭城市資源型企業開發利用區外、境外資源。

六、切實保護好生態環境,大力發展綠色經濟

(十七)加強生態建設。堅持以生態為主導的林業和林區經濟發展方向,進一步調減東北地區國有重點林區木材採伐量,促進林區經濟轉型和可持續發展。繼續實施天然林保護工程,完善政策措施,加大支持力度。鞏固退耕還林成果,加強育林和管護。高度重視大小興安嶺的生態屏障作用,組織編制大小興安嶺林區生態保護與經濟轉型規劃。全面推進集體林權制度改革,穩步推進國有林權制度改革試點。切實加強天然草場恢復和保護、黑土區水土流失綜合防治等生態工程建設。切實加強濕地保護與恢復、沙化土地治理和礦山環境整治等生態工程建設,組織實施黑龍江扎龍濕地核心區生態移民。

(十八)積極推進節能減排。嚴格執行相關法律法規、規劃和產業政策,加強重點污染源總量控制。限制高耗能、高污染行業擴張,關停小火電、小鋼鐵、小造紙、小水泥等污染嚴重的小企業。以能源、原材料、裝備製造和農產品加工等行業為重點,加強對各類工業園區的建設管理,推行清潔生產。支持開發和套用低碳技術。鼓勵發展循環經濟。大力推廣套用節能技術產品,發展節約能源、節省土地的環保型建築和綠色建築,組織實施好節能產品惠民工程。

(十九)加強環境污染治理。加強松花江、遼河等重點流域的水污染防治,支持松花江流域開展主要污染物排放量有償取得和排污權交易試點。加大城市垃圾和污水處理設施建設力度,推廣垃圾分類回收、清潔焚燒,逐步提高城鎮污水、垃圾處理以及排污收費標準。嚴格監控和防治工業污染,統籌解決農業面源污染。全面推進農村環境綜合整治工作,創建環境優美的農村新面貌。

七、著力解決民生問題,加快推進社會事業發展

(二十)千方百計擴大就業。要切實把就業工作擺在更加突出的重要位置,落實促進大學生、農民工和困難群體的就業政策,確保就業形勢穩定。發揮好政府投資和重大建設項目帶動就業的作用,積極開發公益性工作崗位,努力使“零就業家庭”實現至少一人就業。積極落實扶持創業的各項政策措施,以創業帶動就業。鼓勵服務業、中小企業、非公有制經濟更多吸納就業,引導和支持困難企業採取靈活用工、彈性工時、技能培訓等辦法,儘量不裁員。

(二十一)積極完善社會保障體系。加快推進城鎮職工養老保險省級統籌,適當提高企業退休人員基本養老金標準。進一步完善城鄉最低生活保障制度。積極推進農村新型養老保險試點,全面提高新農村合作醫療保險覆蓋面。做好被征地農民社會保障工作。完善工傷保險政策法規,進一步擴大工傷保險覆蓋面,抓緊解決“老工傷”人員待遇納入工傷保險統籌管理問題。

(二十二)解決好住房、冬季取暖等突出民生問題。做好民眾來信來訪工作,下大力氣解決好民眾反映強烈的民生問題。加大城鎮廉租房、經濟適用房建設規模和國有林區棚戶區、國有墾區危房、農村危房、危舊校舍改造力度,繼續做好煤礦棚戶區改造工作。支持開展城市棚戶區改造工作。加大對東北高寒地區熱電聯產項目支持力度,加快東北地區城市集中供熱管網改造,解決好城市低保戶冬季取暖問題。推進農村開發式扶貧,扶持更多農村貧困人口脫貧致富。

(二十三)促進教育、衛生等社會事業發展。研究和推進各級各類教育改革,提高辦學質量,為老工業基地全面振興提供人才支撐。充分發揮東北地區高等教育資源豐富的優勢,提高重點高校的辦學層次和水平。結合老工業基地產業結構最佳化升級,合理確定職業教育專業和辦學規模。繼續加大對東北地區職業教育實訓基地、職業教育基礎能力建設支持力度。推進醫療衛生體制改革,加快建立覆蓋城鄉居民的基本醫療保障體系,健全基層醫療衛生服務體系,擴大城鎮職工和居民的醫療保險覆蓋面。

八、深化省區協作,推動區域經濟一體化發展

(二十四)推進區域一體化發展。鼓勵東北地區實行跨省(區)經濟合作,促進生產要素合理流動,提高一體化發展水平,近期先行組織開展旅遊、物流、交通和科技方面的一體化協作。認真組織實施《東北地區振興規劃》 ,做好規劃任務落實、督促檢查工作,加快規劃內重大基礎設施一體化建設。推進內蒙古東部地區與東北三省的產業對接和合理分工。進一步研究支持東北地區等老工業基地調整改造的稅收政策。

(二十五)建立東北地區合作機制。建立東北地區四省(區)行政首長協商機制,定期研究協調跨省(區)重大基礎設施項目建設、產業布局,以及區域協調發展等問題,並對老工業基地調整改造的重大事項提出意見建議。

九、繼續深化改革開放,增強經濟社會發展活力

(二十六)深化國有企業改革。加快推進國有企業改革,努力建立健全現代企業制度,進一步增強老工業基地經濟活力。在企業改制過程中,要堅持依法按程式辦事,公開透明操作,切實維護職工的合法權益,防止國有資產流失。東北地區各級人民政府要加快推進廠辦大集體改革試點工作,有關部門要抓緊總結前期試點工作,進一步完善試點政策。妥善處理中央企業和中央下放地方政策性關閉破產企業及地方依法破產國有企業退休人員醫療、工傷保障和社會職能移交等問題。抓緊完成東北地區裝備製造業銀行不良貸款處置工作。加快推進糧食、商貿、建築、農墾、森工、文化等領域的國有企業改革。

(二十七)加快推進其他領域改革。儘快確定東北符合條件的地區開展國家綜合配套改革試點。積極推進省直管縣財政管理方式改革,研究建立縣級基本財力保障機制。完善企業債券發行政策,探索多樣化的企業債信用增級方式。大力發展多種形式的新型農村金融機構,推進農村金融產品和服務創新。加快發展農業保險,擴大試點範圍、增加險種,加大中央財政保費補貼力度。建立健全農村土地承包經營權流轉和林業要素交易市場,規範管理,加強服務。清理涉及企業的行政事業性收費,落實好符合條件企業緩繳社會保險費、降低費率和擴大失業保險基金支出範圍等政策措施,進一步減輕企業負擔。推進城市供熱體制、農村水利管理體制改革。

(二十八)進一步擴大對外開放。加快推進遼寧沿海經濟帶和長吉圖地區開發開放。推動《中國東北地區老工業基地與俄羅斯遠東地區合作規劃綱要》早日簽署並協調組織實施。抓緊編制實施黑瞎子島保護與開放開發規劃。把沿海沿邊開放和境外資源開發、區域經濟合作、承接國內外產業轉移結合起來,支持符合條件的地區建設邊境貿易中心、經濟合作區、出口加工區、進口資源加工區。研究建立中俄地方合作發展基金,支持中俄地區合作規劃綱要項目的實施。利用境外港口開展內貿貨物跨境運輸合作,推進黑龍江、吉林江海陸海聯運通道常態化運營。積極探索海關特殊監管區域管理制度創新,加快推動以大連大窯灣保稅港區為核心的大連東北亞國際航運中心建設,抓緊建設好綏芬河綜合保稅區和瀋陽保稅物流中心,促進東北地區保稅物流和保稅加工業的發展。開展貨物貿易人民幣結算試點。推動東北地區與港澳台地區加強經貿合作。

實現東北地區等老工業基地全面振興是一項長期艱巨的歷史任務。東北地區等老工業基地各級人民政府和國務院有關部門要深入貫徹落實科學發展觀,進一步解放思想,開拓創新,齊心協力,真抓實幹,推動東北地區等老工業基地在應對國際金融危機中實現新的跨越,加快形成具有獨特優勢和競爭力的新的增長極,為全國經濟發展做出更大貢獻。

國務院

二○○九年九月九日