概況

所謂的拜耳法是因為是它是K.J.拜耳在1889-1892年提出而得名的,一百年來它已經有了許多改進,但仍然習慣地沿用著拜耳法這外名字。拜耳法用在處理低矽鋁土礦,特別是用在處理三水鋁石型鋁土礦時,流程簡單,作業方便,產品質量高,其經濟效果遠非其它方法所能比美,目前全世界生產的氧化鋁和氫氧化鋁,有90%以上是用拜耳法生產的。

拜耳法包括兩個主要的過程,也就拜耳提出的兩項專利,一項是他發現氧化鈉與氧化鋁摩爾比為1.8的鋁酸鈉溶液在常溫下,只要添加氫氧化鋁作為晶種,不斷攪拌,溶液中的氧化鋁便可以呈氫氧化鋁徐徐析出,直到其中氧化鈉與氧化鋁的摩爾比提高至6,已經析出了大部分氫氧化鋁溶液,在加熱時,又可以溶出鋁土礦中的氧化鋁水和物,這也就是利用種分母液溶出鋁土礦的過程,交替使用這兩個過程就能夠一批批地處理鋁土礦,從中得出純的氫氧化鋁產品,構成所謂的拜耳法循環。氫氧化鋁晶種附聚

原理

在加熱到一定溫度下,苛性鹼溶液溶出鋁土礦中的氧化鋁:Al2O3 ·H2O+2NaOH+(3 - n)H2O → 2NaAl(OH)4

所得的鋁酸鈉溶液在稀釋和冷卻的情況下分解並析出氫氧化鋁:

NaAl(OH)4 === Al(OH)3+NaOH

前一過程叫溶出,後一過程叫分解。分解後含苛性鹼的母液再返回溶出新的鋁土礦。

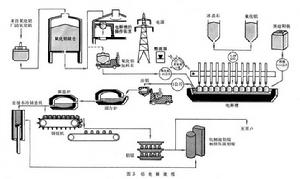

生產工藝

拜耳法主要分為溶出、分解和煅燒三個階段,主要由破碎和濕磨、鋁土礦溶出、赤泥分離與洗滌、鋁酸鈉溶液加種子分解、鋁分解母液蒸發、氧化鋁生產中碳酸鈉苛化回收、氫氧化鋁煅燒等過程組成。用拜耳法生產1t 氧化鋁一般需用礦石1.7~3.4t,鹼耗(NaOH)60~150kg,電耗200~350kW·H ,總能耗7.4~32.6GJ。