簡介

所謂的拓印就是把一張堅韌的薄紙事先浸濕,再敷在石碑上面,用刷子輕輕敲打,使紙入字口,待紙張乾燥後用刷子蘸墨,輕輕地、均勻地拍刷,使墨均勻地塗布紙上,然後把紙揭下來,一張黑地白字的拓片就複製完成了,這種複製文字的方法,稱之為"拓印"。它是將石刻或木刻文字,用紙、墨拍印出來,以便保存和傳播的工藝方法。

來源

拓印

拓印拓印在中國有著悠久的歷史,遠在公元前兩千年重要大事記載便已被鐫刻於骨板或青銅亦有刻於磚瓦陶瓷木料玉石以保存文字及圖像者,唯用於長篇碑文最多之質材當推石料。在若干為保存權 威性著述而實行之大型計畫中,以自公元605年起至1096年完成,將400餘萬 言佛經鐫刻於7137

件石牌或石碑一事最具規模。在此之前,自公元175年至 183年,儒家七經二十餘萬言已被刻於46面石碑之正反兩面,以此為東漢學子學人和學官建立並保存了斯等著述之標準模板。嗣後六朝亦各有鐫刻儒家經典之舉,而以18世紀末之清朝總其大成。 殿堂廟宇所在處之峭壁岩面,亦悉被用 來鐫刻巨型宗教語句。

關於拓印術的起源,歷史上沒有記載,迄今為止說法不一,難以定論。大多數人認為,拓印術始於東漢熹平年間。但有一點是可以確定的,即拓印術的出現肯定是在紙張發明之後才出現的,並且拓印方法起源甚古,且比雕版印刷早出現。

在隋代文字的拓印技術已經很發達,這也說明了在這之前,拓印術就出現了。

到了唐代,拓印術就與更發達了,不僅有民間進行拓印的作坊,而且政府的也專門成立了拓印的機構。

藝術變化

有關拓印方法的變化,主要存在兩個方面的變化。一是文字正體與反體方面的變化;最早的石刻上的文字是正寫的凹下的文字,後來發展的石刻是反寫凹下去的文字;另一個變化是石刻上下的拓印轉向木刻上的拓印。

作品

拓印

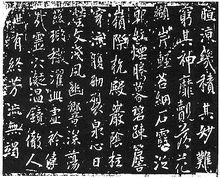

拓印現存最早的拓印品,是在敦煌石室中保存下來的公元六世紀的遺物"溫泉銘"。但這絕不是最早的拓印品。拓印術的出現當遠在"溫泉銘"拓本之前。據《隋書·經籍志》記載,隋朝皇家圖書館藏有拓石文字,以卷為單位,內有秦始皇東巡會稽時的石刻文一卷,熹平石經殘文34卷,曹魏三體石經17卷,並述及梁室所藏石刻文字到隋時已散佚。梁時已有石刻文字拓本,為南北朝時期已有拓印術提供了文獻證據。

通常人們所說的拓印,指的是在石碑上拓印碑文,實際上,拓印並非專指碑拓。人們在傳拓碑文的啟示下,又把需要拓印複製的文字刻在木板上,製成印版,然後再在印版上進行拓印,是情理之中的事情。杜甫詩中有"嶧山之碑野火焚,棗木傳刻肥失真。"的詩句,記述了在木板上雕刻文字,製成木刻印版,然後在木版上進行傳拓或印刷的史實。

雕版印刷

拓印這種方法,與雕版印刷相比,有很多的相似之處,即它們都需要原版、紙、墨等條件,其目的也是大批量複製文字和圖像。

就印刷複製術而論,它的出現為印刷術的發明提供了在紙上刷印的複製方法,已經具備了印刷術定義中的基本要素,是有一套完整的、有刷有印的工藝技術,把它視作雕版印刷的雛形,是比較適宜的。

然而,碑刻文字是凹下的陰文,而雕版印刷的印版是凸起的陽文,複製下來的拓印品和雕版印刷品,前者為黑地白字,而後者則為白地黑字。而且拓印品的幅面往往比雕版印刷品的幅面大,在速度上也遠不如雕版印刷,因此,它還不能看成一種印刷方法,它只能看成是雕版印刷的雛形。

現存最早的拓片“溫泉銘”。

製作拓本

製作拓本系先將濕紙復於銘文表面,以兔毫毛筆將其壓入每一凹陷之刻痕。(另一作法 為以乾紙復蓋,於壓入前塗以米制或面製漿糊。) 俟紙將乾時,以蘸有墨汁之墊 子復壓其上。然後將紙由石碑揭下。由於黑色墨汁未曾接觸到壓入凹痕部分,因此 製成之拓本遂成黑底白字。(若碑文刻成凸版而非凹版則黑白位置互換。) 此種 拓本製作技術即使不早於中國印刷術之發明,顯亦與之同時。許多學者主張,木版 印刷應系演變自刻印取模技術;用於印刷,乃先於木板上刻出反方向之凸起形像, 繼於凸起部塗墨,再以紙復蓋,實即拓本製法之逆向操作。

拓片展覽

“吉金樂石”中國傳拓藝術展亮相西泠印社美術館

時值西泠印社110年華誕之際,西泠印社美術館新裝典成。由西泠印社美術館主辦、劉新惠先生策劃《藏·品》雜誌協辦的“吉金樂石”中國傳拓藝術展藉此契機將中國拓片藝術的最高製作水準呈現示人。在向同好揭示這門比印刷品更有魅力更具觀賞性的傳統文化之同時,更向世人展現了當代文人的別樣情懷。

龍紋三足鼎 全形拓

龍紋三足鼎 全形拓傳拓藝術可稱是國粹中的國粹,在諸多傳統中國文化技藝的傳承中有著無可比擬的特殊地位。早在8年前,上海博物館以460萬美金的價格收購宋拓本《淳化閣帖》。而全形拓技術遠比平面拓片複雜許多。自明清以來,拓片高手雲集,傳拓作品比比皆是。所謂前無古人,而後無來者,如蜀

人汪黎特等學子經過十餘年潛心實踐研究,終於在傳統全形拓的基礎上,開發並完成了立體全形拓技術的整理和完善。將這門中國古文化的奇葩更精緻、更完善的展現在世人面前。知者嘆其能,觀者嘆其技,賞者嘆其神。

本次傳拓藝術展覽為期月余,至11月20日結束,期間將召開的“中國傳拓藝術研討會”必將使這鬥神手其技折射出更加璀璨的傳統文化的光輝。