概述

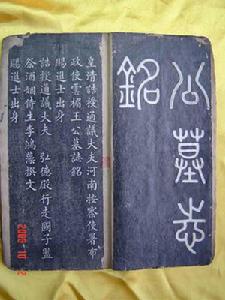

凡摹拓金石、碑碣、印章之本,稱為“拓本”。其用墨色拓印的,稱為“墨拓本”,用朱色拓印的,稱為“朱拓本”。而最初摹拓的,稱為“初拓本”,初拓本字跡清朗,人以為貴。

分類

拓本有兩種拓法。據葉昌熾《語石》說,用白宣紙蘸濃墨重拓,拓後砑光,黑可鑑人,稱為“烏金拓”。用極薄紙蘸淡墨輕拓,望之如淡雲籠月,稱為“蟬翼拓”。

拓本實物最早見於唐代。

特點

拓本的名目很多,以時代而論,時代較早的拓本稱唐拓、宋拓(北宋拓、南宋拓)、元拓、明拓、清初拓、乾隆拓等,稍後的嘉道拓、鹹同拓、光緒拓、民國拓等。倘原石久佚,存世僅一本的拓本稱“孤本”;僅存數本的拓本稱“珍本”,損泐較少的早期拓本稱“初拓本”;某某字未損的所稱“某某字未損失”;出土時初拓的稱“出土初拓本”等。現將舉實例說明。

1.唐拓

唐拓,現在存留的唐拓本極少,僅有的唐代碑拓,有柳公權的《神策軍碑》、《金剛經》、及歐陽詢的《化度寺邕禪師舍利塔銘》。

《神策軍碑》。全名《皇帝巡幸左神策軍紀聖德碑》,崔鉉撰,柳公權書。楷書。唐會昌三年(843年)立。原碑立於唐禁內,不能隨便椎拓,又早佚,故流傳極少。碑石大小不明。拓本已裝裱成上下二冊,只存上冊27開。下冊早已失傳。上冊僅至“來朝上京嘉其誠”之“誠”字止,為碑文之前半,以下缺。此碑記述武宗(李炎)巡幸神策軍事,由於此碑是奉聖旨所立,所以柳公權特別鄭重其字,每字的筆畫都竭盡心力,故此碑的風格特別端莊嚴肅,為今傳柳公權書中最佳者之一。此碑拓本本世紀中葉,曾一度流於香港,1965年在周恩來總理親自指示下,以重金購回,現為北京圖書館收藏,成為顯赫於世的瑰寶。此碑較《玄秘塔》碑文更為精練蒼勁,摹刻精工,雖是拓本,無異真跡。成為學習柳書的極好範本。有譚敬影印本,藝苑真賞社翻印本,又有文物出版社珂羅版影印本。

柳公權《金剛經》,此經全名為《金剛般若波羅密多經》,楷書。唐長慶四年(824年)四月刻。原石早佚,僅見複製品。現有甘肅敦煌石室唐拓孤本傳世,一字不損。清光緒二十二年(1896年)為法國人伯希和弄走,現藏法國巴黎圖書館。於敦煌發現的是卷裝唐拓,但此種拓本的紙墨,都未必是當時的精工之作。柳公權所書的這本《金剛經》,當時的人都非常愛好。當他還在世時已經數次被人模刻。可見“柳體”是何等的權威和名重。此《金剛經》刻石,是目前所能見到的柳公權書寫的最早的一種刻石。柳公權書寫此刻石時年47歲,可以說是年富力壯時的得意之作。同時也反映了“柳書”的前期面貌。“敦煌本”有羅振玉《墨林星風》本,有正書局《石室秘寶本》和中華書局、文明書局、文物出版社影印本。

歐陽詢《化度寺邕禪師舍利塔銘》,簡稱《化度寺塔銘》,李百藥撰,歐陽詢楷書。貞觀五年(631年)立石。正書。原石久佚,宋以來翻刻本甚多。此碑無一字不佳,是歐書的第一代表作。有人把它比作王羲之正楷的化身。《宣和書譜》說“化度寺石刻”,其墨本為世所重,南宋書家姜夔說:“化度勝於醴泉,駸駸入於神品。”《化度寺碑》的妙處,在於嚴勁縝密,神氣深隱,具有體方筆圓之妙,有超塵絕世之概。同時,此碑模勒之工,非後世所及,故稱楷法極則。清光緒二十二年(1896年)敦煌石室曾發現唐拓本,為法國人伯希和攜往國外,分存於法國巴黎圖書館、英國倫敦博物館。近年敦煌石室,發現一個殘本,存236字,摹拓頗精彩。一般人所稱道的《化度寺碑》,多指遺落在宋時的唐原石,其臨模鐫石的確精絕。可是後人誤把宋人翻刻的當作唐朝原石,仍聲稱唐石宋拓,這主要是翁方綱的錯誤。宋時有人依據宋拓本翻刻,以後陸續翻刻甚多。傳世拓本中,唯吳縣吳氏歐堂藏成親王舊藏本是原拓孤本,今藏上海圖書館。影印本極多,現在一般所見的影印本,為李宗瀚所藏,商務印書館印的。

以上歐陽詢的《化度寺》,柳公權的《神策軍碑》、《金剛經》,都是用紙質堅韌的薄型藏經紙,以佳墨捶拓,墨光紫黝可鑑。

其實,較可信的唐拓本有李宗瀚的“臨川四寶”,即:唐虞世南《夫子廟堂碑》、唐褚遂良《孟法師碑》、唐魏棲梧《善才寺碑》、隋丁道護《啟法寺碑》。

2.宋拓

傳世的各種宋拓碑帖,拓工十分講究,紙墨都十分精良。首先以宋紙來說,其紙達到高度的程度。紙的品種很多,其中主要的大凡有澄心堂紙、金箔紙、越竹紙、白麻紙、麻布紋紙、闊羅紋紙、闊簾紋紙、桑麻紙等多種。用什麼紙,其紙的厚、薄,根據捶拓需要而加以選擇。有用薄紙作淡墨拓,有以厚紙作重墨拓,拓法有擦墨拓、有撲墨拓。就宋麻紙來說,真正的宋紙,不是純白色,而略帶微黃,韌性較大,所以能耐久,宋拓所用的好紙,在拓時是捶的(不是上下來回拓),這種拓可保持字的原狀,不使字形走失。如摩崖或較大的碑碣就不能捶而是拓。

這些摩崖和較大的碑碣,用墨也較粗,可用刷子刷拓。在用墨拓法方面,可分為三種:一種是一般的拓法,用墨乾濕、濃淡適中,拓出來的拓本也十分清楚;一種是烏金拓,用極好的墨,拓出來極黑並很光亮。這種烏金拓大多適用於石面平坦和字口清楚者,若有石花和石面不平,就用一般拓法即可;一種是蟬翼拓,用極薄的紙,較好的淺墨,或者捶,或者拓均可。這種蟬翼拓本,近看如雲煙飄渺,遠處看神完氣足。一般字形較小,石花又多者適合於蟬翼拓。這三種拓法在宋時拓工極精,可是宋以後拓工就較差了。由於宋拓拓工精良,故用重墨者拓出的效果極佳,可謂沉靜黝黑,鋒棱畢露;用輕墨拓出來的拓本,清淡雅潔,毫髮皆現,這種精工拓法,歷來為後人拓墨皆效仿之。故歷來就有唐摹、宋拓一代絕藝之美稱。

精美的宋拓本,可謂是價格連城。如宋黃庭堅云:“孔廟虞碑貞觀刻,千兩黃金那購得。”孫承澤《庚子銷夏記》云:“宋拓《大觀帖》有黃、白紙二種,所見不一……按此帖在宋時莆田方楷曾以百萬購之不得。”正因精工的宋拓本,其價格如此昂貴。這樣一些書商帖賈為了牟取暴利,用各種手法作一些手術,造假來冒充宋拓,將一些新拓本,用好紙好墨拓出,用蒸薰法(用煙薰)加工作舊,似乎成為一千年前或八九百年前的東西。具體的作法,即在紙上刷上黃褐色,再經蒸後,放在潮濕之處,使其發霉,成霉霜,再經通風,使潮氣吸乾。通過以上幾道手術,就加工成“宋拓”的模樣。再經裝裱,加上外套,用宋或明錦加以裝潢,這就可充當“宋拓”。可是儘管書商帖賈,作偽技術多么高超,但瞞不過鑑定家們的慧眼。

總的來說,據不完全統計,現在全國遺存下來的宋拓本為數不多,但總數要遠遠超過唐拓本。這些傳世的宋拓本中,一般來說帖多碑少,碑中以漢、唐碑居多,尤其是唐碑更多,如唐碑有《黃庭堅書此君軒詩刻石》、《虞恭公碑》、《九成宮醴泉銘》、《懷仁集王聖教序》、《多寶塔碑》、《道因法師碑》、《東方朔畫贊》;及秦漢有《石鼓文》、《泰山刻石》、《孔宙碑》、《華山廟碑》、《史晨碑》、《劉熊碑》,曹魏《範式碑》,吳氏《天璽紀功刻石》及宋拓《大觀帖》卷七等。

3.元拓

元代興於蒙古,以武功滅了金、宋,統一了中國。它是中國歷史上第一次全部由文化落後的少數民族統治之下,也成為中國書法史上的一個特殊階段。在元代統治九十三年間,大部分時間忙於打仗,擴充版圖,故在文化上顧及較少。文化方面,上不及宋,下不如明。雖有立碑,也有拓本,但拓得不好,沒有什麼特色。如中國歷史博物館所藏的《智永真草千字文》,幾經專家的鑑定為元拓本。在此拓本尾有袁林跋曰:“相傳‘珠稱夜光’一行泐於宋元之間;不泐者世稱宋拓,此本‘珠稱夜光’一行已泐,平齋先生題為宋拓,未免過矣。壬寅年予得王文敏所藏兩本,皆宋拓不泐者,然字已多漫漶,不及此本清晰,蓋已經後人洗剔,據王孝禹觀察云:即如此本,世已不可多得,故猿叟贊之也。”此《智永真草千字文》拓本,經鏡菡榭嗣主張效彬(字瑋)收藏,標明為元拓《智永真草千字文》。

4.明拓

明拓也比較講究,一般均按宋拓的具體要求來捶拓。紙、墨也比較講究,但總的來說,遠不如宋拓那么十分周密精到。由於明朝造紙業十分發達,紙的名目頗多,有黃棉紙、皮紙、紅筋羅紋紙、太史紙、連史紙、白棉紙、鏡光紙等。這些紙一般來說比宋紙要薄一些,但紙質堅韌,紙色或黃或白,一般淡黃色居多。至於墨,除了由宋墨遺存下來外,明代造墨法十分講究,墨色烏黑,但總的來說遠不如宋代的墨精良。

至於明代的椎拓大多仿宋法,捶拓碑刻一般採用質地堅厚的紙,拓墨濃重。拓帖,一般用或黃或白色的紙,拓墨淺淡或濃。除此之外,明代在拓墨方面,尚有搗煤和膠拓。俗稱煤拓。這種煤拓法大多用於捶拓較大的碑刻,尤其適用於摩崖,如山東掖縣(現改為萊州市)雲嶧山諸刻石,鄒縣的四山(葛山、鐵山、尖山、崗山)的摩崖刻石,顏魯公的《大唐中興頌》、吉林的《好大王碑》等,因捶拓時既費時又需要大量的墨,這樣就往往採用煤拓。因煙煤易脫落且污手,故後來除蜀中拓碑仍沿用煤拓外,一般則很少運用。

以上談到唐拓、宋拓,固然為世人所推崇,但其數量很有限,這些珍貴的拓本,又視為瑰寶,一般人難以見到。可是,明拓相應來說還比較多,各大、中、小型博物館、圖書館,全國各地的文物商店,幾乎都有收藏,不過收藏的數量參差不一而已。這些明拓的碑版中,以漢代的碑刻、六朝碑誌、唐碑的拓本居多,尤其以漢碑最多。至於刻帖方面,明代刻帖尤為盛行,當時就有為數不少的明拓本,存留至今很是貴重。現將明拓的一些碑刻法帖舉例說明。

明拓《東漢曹全碑》,全稱《 陽令曹全紀功碑》,立於東漢中平二年(185年)十月。碑文記載曹全做西域戍部司馬和 陽縣令時的一些事跡。《曹全碑》於明萬曆初年在陝西省 陽縣(今合陽縣)莘里村出土。後移存 陽縣孔廟,1956年移置西安碑林。據沈樹鏞《漢石經室金石跋尾》所記,此碑出土時最初拓本“因”字未損,但此拓本極少見。相傳在明末時碑石中斷,亦有人認為於清康熙十一年(1672年)後斷裂,一般人們所見到的多為中斷後之拓本,裂紋橫亘在首行第三十八字“商”斜穿至末行第二十二字“吏”。北京市文物商店所收藏的明拓《曹全碑》,為未斷明精拓本,系鑑賞家王敏舊藏,紙墨醇古,字跡光潔,既是一件珍貴的歷史文物,又是書法愛好者學習書法的好範本。

明拓《史晨碑》,此碑兩面刻,統稱《史晨前後碑》。前碑建於東漢建寧二年(169年)三月;後碑建於建寧元年(168年)。均為隸書。現存山東曲阜孔廟。前後二碑如出一手,筆致古厚樸實,端莊遒勁。中國歷史博物館收藏的明拓《史晨碑》,此拓本行三十六字,當為明初拓本。

明拓《張遷碑》此碑立於漢靈帝中平丙寅(186年),碑不知何時埋沒土中,至明初山東東平農民犁地時在地下掘出,遂為官府移置州學,1964年移藏泰安岱廟炳靈門。碑石精整完美,碑文為隸書陰刻。碑字書體樸厚雄強,為東漢碑刻隸書的代表作品之一。此碑傳世拓本,多為晚清時拓,舊拓稀少。 北京市文物公司所藏《張遷碑》拓本,為王戟門舊藏明代中期拓本,已剪裱成冊,拓本為白棉紙乾墨鋪拓,紙地堅韌,墨氣渾古,字畫豐腴,沒有絲毫塗墨和填補,裝裱時也未改變字口,如實反映了碑石文字的本來面貌。使人臨摹時頗有筆法可尋。

明拓《張猛龍碑》,北魏正光三年(522年)立,正書。多別體字。現在山東曲阜孔廟。此為張猛龍之頌德碑。書法勁健雄俊。《平碑記》云:“書法瀟灑古淡,奇正相生,六代所以高出唐人者以此。”此碑書法已開唐楷之先河,雖筆法與《賈使君碑》、《高貞碑》、《崔敬邕碑》相近似,而結體茂 密,變化多方,則首推《張猛龍碑》。中國歷史博物館所收藏的明拓《張猛龍碑》紙、墨均好,墨色好,紙也舊,故行家和鑑賞家一見就鑑別為明拓本。不但紙、墨都好,而且考據也全,“冬溫夏清”四字未損,這就是明拓依據。此為明拓好本,不易多得,此碑一般不拓碑陰、碑額,其明拓本一般都如此。它是魏碑三大系(張猛龍碑屬方筆道;鄭文公碑屬圓筆道;龍門造像記屬方中方筆道)屬於方筆道。故此碑成為研究魏碑的重要資料。

明拓《龍藏寺碑》,故宮博物院、上海博物館、中國歷史博物館等均有明拓善本收藏。隋開皇六年(586年)刻,現在河北省正定。無撰書人姓名,但據宋歐陽修《集古錄》載,為張公禮撰。楷書。有額,碑陰及兩側均刻題名。此碑無北魏寒儉之風。其字型結構樸拙,用筆沉摯,給人以古拙幽深之感。書法寬博秀麗,為歷代論書者所重。中國歷史博物館所收藏的明拓本,裝裱成冊,冊後有張廷濟、趙烈文題跋。此本可考之最早收藏者為明末清初之曹溶,次歸吾進,次歸秦褧孫,後歸陳劍伯。此明拓本,文字清晰,筆畫保存亦較完好,如“路遠”、“斯起”、“雹草”、“九門張公禮”等字猶存,為明拓本之確證。從書法藝術而言,該碑承漢晉草隸,下開唐朝楷書先河,為研究書法發展史的重要資料。

5.清拓

關於碑帖拓本,清沿襲明代的拓法,沒有什麼新的方法。清朝近三百年時間,國祚較長,所以這時期的拓本,可分為清初拓、乾隆拓、嘉慶拓、道光拓、鹹同拓、光緒拓等。

清初拓

清初時期的拓本,沿襲明代拓法,幾乎與明末拓相似,故有些鑑定專家,把清初拓充為明拓。如北周《華山廟碑》,又名《華岳頌》,天和二年(567年)立,現在西安碑林,萬紐於奉敕撰,趙文淵隸書。額篆書題“西嶽華山神廟之碑”,刻成二行。明郭宗昌等評此碑“盡緬古法,淺陋鄙野”。此碑一破漢至唐一般規範,即有此碑的撰、書者姓名。中國歷史博物館藏有《北周西嶽華山廟記》,原說明拓,紙、墨都不夠,幾經專家們鑑定為清初拓為妥。

乾隆拓

清朝以乾隆拓本為最精,連康、雍時期的拓本都比不上乾隆時期的拓工好。因乾隆時期特別講究拓碑帖所用的紙、墨,這時的紙墨遠遠超過康熙時的紙、墨。其墨的成分較細,遠超過明朝,其原因之一,因明朝遺留下一些好墨,乾隆時期,除了用極好的墨作原料外,又揉入明朝的墨。由於舊墨新筆,寫出的字既光亮又烏黑。由於乾隆時期的墨超過元、明又極講究拓法,故乾隆拓本十分精美。尤其是乾隆時期的墨,用作烏金拓,那是最為寶貴的。如《三希堂法帖》的初拓本,都是一些漆黑髮亮的佳拓本。用這批初拓的最佳拓本,賞賜給一些大臣,也許有幾十部或一二百部。捶拓時使用乾隆最好的墨,石面光滑,採取烏金拓,其拓本可謂光耀照人眼目。

《唐蕃會盟碑》 此碑在西藏拉薩大昭寺門前,又叫舅甥和盟碑,碑立於長慶三年(823年),正面刻漢藏兩種文字。中國歷史博物館所藏乾隆拓本,此拓本僅存正面文字及左側題名,現裝裱成冊,共二十九開,每開六行,行九字。此碑現存拓本,最早者為乾隆年間所拓,此拓雖不全,但是一個早期拓本,文字比較清晰。此碑自公元823年樹立後,至今一千餘年,為漢藏兩族親密關係的歷史見證。

嘉慶拓 嘉慶時,墨較差,拓工又不精緻,所以嘉慶拓法,一般沒有什麼突出之處。即墨色不好,拓工也不甚精良。越到後來,如鹹同、光緒等拓本,可以這樣說每況愈下,故自嘉慶以後,其拓法不甚突出,連乾隆時期一般的拓法也不如。

西漢《萊子侯刻石》,該石刻於新莽天鳳三年(16年),是截止目前所發現的西漢刻石文字最多的一種。內容記載萊子侯贍族封田勒石戒孫之事。此石原在山東鄒縣虎山下,乾隆十七年為王仲磊最早發現,嘉慶二十三年顏逢甲再訪得後移置孟廟齋宿房,1974年移置啟聖殿,嵌於新築磚牆中。隸書,七行,每行五字,共三十五字。行有直界,四緣飾斜紋,右側余石處,刻有孫生容行書獲石題記三行。新莽時期的文字書法遺存傳世甚少,此為新莽時期的重要刻石。北京市文物商店、故宮博物院、北京圖書館等均藏有為數較多的嘉慶間初拓本,彌足珍貴。

清拓其中一部分是新出土即拓的碑誌和清代的一些刻帖,雖拓本的時間相應來說較晚,但它們是一些初拓本,也是很珍貴的。如清代新出土的碑誌拓本有,清乾隆五十七年發現的西漢《萊子侯刻石》、清鹹豐二年發現的東漢《三老諱忌日記》、清宣統三年出土的《朝侯小子碑》、光緒三十六年發現的《池陽令張君碑》殘字,清代陸續出土的《三體石經》,清道光二十七年訪得的《封龍山頌》,清光緒二十七年出土的《孟琁殘碑》,清道光年間出土的《李孟初碑》,乾隆巳酉出土的《範式碑》,清乾隆癸丑訪得的《任城太守孫夫人碑》,清道光末出土的《郛休碑》,乾隆四十三年出土的《爨寶子碑》,清雍正年間出土的《刁遵墓誌》,1880年發現的《好大王碑》,清嘉慶十一年出土的《高貞碑》,乾隆年間出土的《敬史君碑》,清嘉慶間出土的隋《元公墓誌》、《姬夫人墓誌》等。

清拓本還往往包括著較多的清代法帖在內。清代書法,前期基本上承明代舊風,崇尚帖學。清代的帖學不僅以晉之二王為法則,連宋的蘇、黃、米和元代的趙子昂亦包括在內。這時期刻帖盛行,較為著名的刻帖有乾隆內府刻的《三希堂法帖》、《墨妙軒法帖》(又稱《續三希堂法帖》),初拓本大多為烏金拓,墨色烏黑髮亮。又有清乾隆三十三年曾恆德刻《滋蕙堂法帖》,嘉慶六年湯銘摹刻的《寄暢園法帖》。清初尤永福摹鐫的《秋碧堂帖》。同治五年孔廣陶撰的《岳雪樓鑒真法帖》。康熙二十九年由沈荃等奉旨模勒上石的《懋勤殿法帖》。清馮銓摹集的《快雪堂帖》,嘉慶十年成親王永瑆撰集的《詒晉齋法帖》。康熙二年卞永譽撰集的《式古堂法書》。清乾隆年間孔繼涑摹刻的《玉虹鑒真帖》。清乾隆五十四年畢沅撰集的《經訓堂法帖》。潘仕成集刻《海山仙館叢帖》等。這些拓本用紙除了陝西的皮紙、白棉紙、連史紙、竹紙等仍沿用外,尚有新生產的料半宣紙,呈黃、白二種色彩,還有桃花紙、朝鮮皮紙、六吉棉連紙、洋連紙等。一般來說清初拓以白棉紙作重墨拓。乾嘉時大多用黃色宣紙作淡墨拓,也有用料半白宣作重墨拓,清末以雙倍墨仿明拓。

歷代以來,拓本一直是金石學、考古學的重要研究對象,也是一種高層次的收藏品。

“賜本”是拓本中的一種,為皇家所刻,專門賜給大臣。如宋代《淳化閣帖》、清代《三希堂法帖》等。另外,還有一種蟬翼拓本,用墨淡雅,拓文清細,猶如蟬翼,為宋代所創造。明代有撲拓的“淡墨本”與擦墨的“誘墨本”。到了清代康熙乾隆年間,又創“烏金拓”和“媒粉拓”等。

鑑別拓本的真偽,要經常注意觀察、研究碑帖拓本,並熟悉某些碑帖特徵,如果有文史、地理基礎知識,則學可速成。初學之時,如果熟悉歷史年號,那么根據碑誌上的年款即可斷代。此外,根據隸、草、行、楷等書法的發展軌跡及其在碑誌上的表現,也可作為斷代的依據。

熟知拓本用紙,對於鑑別拓本的真偽大有益處。宋代拓本紙張多為黃麻紙,以麻為原料,紙漿粗,纖維長,有小疙瘩,紙紋距離不勻。明代出現白棉紙,以破布、舊棉絮為原料漂白製成紙漿,纖維短而無結,厚薄均勻,色白不亞於宣紙。清代康熙年拓本用“棉連紙”,清代中期製造出了一種最薄的紙,名為“淨皮”,是拓銅器、玉器、甲骨的好材料。宋代濃墨的拓本,墨色不完全為黑色,微微有些泛藍,紙的紋理清晰可辨,而淡墨的宋拓本是用淡墨直刷下來的,顏色淺淡,不光亮,有些地方似乎還有刷痕。明拓本大多用煙青拓,墨色顯得粗重厚實,紙紋已露不出來了。清代的拓本,從墨色上看有兩種:一種是用墨的,看起來有光澤,顯得活,這種拓本較為稀少;另一種是用黑煤煙子拓的,看起來發滯,沒有光澤。鑑別清代拓本時,如果摸起來手指沾著黑色,說明年代較近,手指不能沾上黑色說明年代較早。

鑑別拓本,首先要看是否為原石,紙與墨是否相吻合;其次看其字之精神和損壞情況;再次看題跋、印章是否與拓本相吻合,如題跋印章可靠,便是善本。

拓本的年代愈早愈有價值,古舊拓本,現在已很難收集到。名氣大的或經前人著錄過的拓本,更是可遇而不可求,價值非常高。

製作方法

拓片是我國一項古老的傳統技藝,是使用宣紙和墨汁,將碑文、器皿上的文字或圖案,清晰地拷貝出來的一種技能。這門手藝,知道的人寥寥無幾,能做到專業水準的更是少之又少。拓片界分南派和北派,各派之中又分很多支,其中,蘇派是南派的主要技術流派,金春剛是蘇派技法的傑出代表。製作工具

1.白芨水:中藥店有出售白芨,使用前熬煮至像膠水一樣即可,不要太稀了。一次購買二三兩白芨可製成一二瓶大瓶可口可樂塑膠瓶裝的白芨水。白芨水當天或前一天準備即可,切勿提早儲存,以免失去黏性。

2.刷子:鬃刷,敲打宣紙,使文字凹入,字跡顯現用,毛質軟硬適中即可,以免勁力不足或損及宣紙;軟毛排刷兩把,上白芨水及壓平宣紙用;清潔刷一把,用於去除碑面塵埃污垢,毛質硬度務求不損傷碑面。

3.拓包:兩個。用綢布包棉花,紮緊成蒜形,上端綢布結成手把、下端形成扁圓狀,即成拓包,其質應略硬且富彈性者為佳。一個沾墨汁,拓印用;另一個用於調節拓印拓包上墨汁的乾濕濃淡程度,均勻墨色。使用多次以後,布面玷污或穿洞,即需清潔或重製;否則拓本上會墨點斑斑。

4.墨汁:著色用,可使用松煙墨或現在精製的書畫墨汁。在墨汁中加少許香料,可祛除拓片的腥臭味。

5.宣紙:纖維長的,厚薄適中,有韌性。紙比所要拓的碑上下左右稍大約一二厘米。

製作方法

一、上紙

1、拓碑前必須先用水清潔碑面,將碑上苔痕土垢洗刷乾淨,以免玷污拓本,然後等碑面乾燥。如有油污泥封,可用小刀或清潔劑清除,但不可損壞文物。

2、先在碑上刷一層白芨水,必須塗均勻,使拓紙牢牢沾在碑上而不會移位。

3、上紙後用軟毛刷(油漆滾筒亦可)刷平,趕走空氣使紙與碑面密合,切忌出現褶皺。

二、敲打

1、用鬃刷敲打,使文字凹入,但不能用力過猛,以免拓紙破裂。可在第一張紙上加墊一張乾淨白紙後敲打。

2、敲打時力量需均勻,不輕不重,每個字凹入,字跡清晰顯現即可,等字全部均勻凹入即完成。

三、上墨

1、在上墨之前,宣紙的乾濕程度必須適中,紙略呈泛白,方能上墨。過於乾燥,碑、紙間容易滲入空氣,造成送浮現象,字跡易位;太潮濕,墨漬易滲入碑文之中,拓本字跡模糊不清,失去傳真的效果。

2、上墨時左右手各執一拓包,(以慣用手為例)左手拓包沾墨汁,右手拓包均勻左手拓包的墨色,兩拓包相互捶打,左手拓包引墨汁至右手拓包,使之墨色均勻,可先在預備紙上試打,看色澤是否均勻。

3、拓紙七八成乾時迅速用拓包上下來回漸次密集捶打,不可左右斜打或過分用力,也不可專打一處或東打一下、西打一下,一般上三次墨直至全碑皆上色完畢即可。

4、第一次上墨時墨汁要乾且淺,以後逐次加濃,上墨不宜太濃太潮,以七成乾為佳。

四、取下拓片

1、取下拓片的最好時機是拓本八至九成乾時,因為此時拓片較不易破損且易於取下,若尚潮濕即急於取下,易破裂。

2、事先預備好報紙,平面放置,自然晾乾,若讓拓片曬太陽則拓片將出現凹凸不平及發硬的現象。