披膜病毒科

正文

在病毒核殼外面披蓋著一層保護其活性的脂蛋白包膜的1科。病毒粒呈球形,直徑多為40~70納米,氯化銫浮力密度約為1.25;核心為直徑25~35納米的二十面體核殼,內含連續線型正鏈RNA;分子量為 4×106;具有感染性,本身起信使核糖核酸的作用,核殼包裹在緊貼的脂質包膜內,包膜上有糖蛋白的突起。病毒用脂溶劑或去氧膽鹽處理時,因包膜裂解而被滅活。本科病毒在細胞質內增殖,自細胞質膜以芽生方式釋放。能凝集動物的紅細胞。大多數能在節肢動物、脊椎動物體內以及它們的組織培養細胞內增殖。

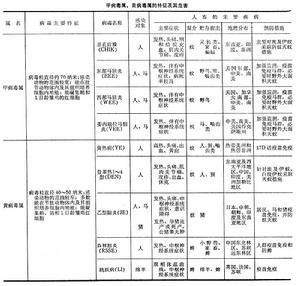

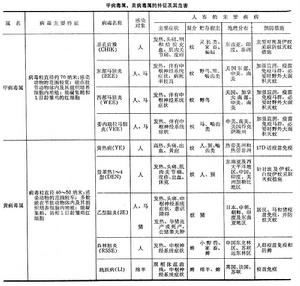

根據血清學反應,本科下分為 4屬88種:甲病毒屬、黃病毒屬、風疹病毒屬和瘟病毒屬。由於甲病毒屬和黃病毒屬的成員較多,傳播和擴散的環節較複雜,能感染節肢動物和脊椎動物,故將這兩屬病毒的特徵及其引起的人、畜主要疾病列表如下。

披膜病毒科

披膜病毒科1978~1980年,中國廣東、廣西登革熱曾流行,登革3型病毒是主要病因。1型和 4型僅在局部地區發生。通過採取隔離病人和滅蚊有效地控制了流行。

風疹病毒屬 病毒粒直徑50~70納米,與其他披膜病毒無血清學關係,也沒有節肢動物媒介。本屬只有1種病毒,即風疹病毒,宿主僅限於人,但猴也敏感。病毒經呼吸道傳播。風疹本身並不嚴重,但孕婦感染後,病毒可通過胎盤傳給胎兒,引起各種先天性畸形,稱為先天性風疹綜合徵。預防本病在於隔離病人或避免接觸病人,必要時可給青年婦女注射減毒活疫苗以預防胎兒畸形,但孕婦忌用。

瘟病毒屬 在形態和理化特性上是典型的披膜病毒,但與其他披膜病毒沒有血清學關係,也沒有節肢動物媒介。本屬包括豬瘟病毒、牛腹瀉-黏膜病病毒和羊邊界病病毒。馬動脈炎病毒、小鼠乳酸脫氫酶病毒、白紋伊蚊融合因子、胡蘿蔔斑紋病毒和猴出血熱病毒也可能是本屬的成員。

豬瘟病毒只有1個血清型,但各毒株的毒力不同,抗原性上也可能有某些差別。豬是唯一的自然宿主,人工接種可使牛犢、綿羊、山羊和鹿發生無症狀感染,家兔在感染後出現暫時性發熱。病毒經乳鼠腹腔注射可連續傳代,也可在豬的腎、骨髓、脾和白細胞等體外培養的細胞內增殖,但不產生細胞病變。豬腎細胞內接種豬瘟病毒,幾天后再種入雞新城疫病毒,可使後者引起明顯的細胞病變,稱為雞新城疫病毒激化試驗(END試驗)。

豬瘟具有高度接觸傳染性,是國際動物衛生法規中甲類16種法定傳染病之一。疫苗接種是控制豬瘟的重要手段,中國培育的54-Ⅲ系兔化弱毒疫苗安全有效,被稱為C株(即中國株)兔化豬瘟疫苗。

牛腹瀉-黏膜病病毒在形態和理化特性上與豬瘟病毒相似,且兩者具有共同抗原。自然宿主是牛。病畜嚴重腹瀉,消化道有糜爛和潰瘍。本病廣泛分布於世界上養牛業發達的國家,豬也可發生亞臨床感染並產生抗體,實驗感染時可使綿羊和山羊發生腹瀉。病毒可在牛的睪丸和腎等體外培養的細胞內增殖,有的毒株引起細胞病變,有的不引起細胞病變,但常可呈現END現象。至今分離的許多毒株,在抗原性上還沒有發現明顯差別,不能明確地分為不同型或亞型。通過胎牛腎細胞傳代減毒的弱毒疫苗,已推廣套用。

參考書目

T.O.Berge, International Catalogue of Arbovi-ruses,2nd ed.,DHEW Publication No.(CDC)758301,1975.