基礎

背景材料

抗震概念設計

抗震概念設計七十年代以來,人們在總結大地震災害經驗中發現,對結構抗震設計來說,“概念設計”比“計算設計”更為重要。1990年1月開始施行的《建築抗震設計規範》GBJ11-89(以下簡稱89抗震規範)中列出了工程設計中必須遵守的規定,來保證“概念設計”在實際工程中的實現。概念設計在實際工程設計中提高結構抗震能力方面發揮了重要作用。概念設計就是以工程概念為依據從有利於提高結構抗震力的概念上,用符合工程客觀規律和本質的方法,對所設計的對象作巨觀的控制。1990年以來,結構工程師將概念設計套用於實際工程中取得了很好的效果。同時隨著建築業的發展,建築的體型、功能的日新月異的變化與要求,我們發現89抗震規範中規定的概念設計內容不夠全面。2002年1月實施的GB50011-2001《建築抗震設計規範》(以下簡稱新抗震規範)對概念設計的要求作了更全面、更符合實際的規定,尤其是增加了“不規則建築結構的概念設計”,使得概念設計在工程中的套用更具體更明確地落到實處,切實提高了結構的抗震能力。“概念設計”愈來愈受到國內外工程界的普遍重視。

主要內容

目前地震及結構所受地震作用還有許多規律未被認識,人們在總結歷次大地震災害經驗中認識到:一個合理的抗震設計,在很大程度上取決於良好的“概念設計”。為了保證結構具有足夠的抗震可靠性而對建築工程結構做的概念設計主要考慮了以下因素:場地條件和場地土的穩定性;建築物的平、立面布置及其外形尺寸;抗震結構體系的選取、抗側力構件的布置以及結構質量的分布;非結構構件與主體結構的關係及其兩者之間的錨拉;材料與施工質量等。

抗震概念設計主要有如下幾點:

1、選擇對建築抗震有利的場地,宜避開對建築抗震不利的地段,不應在危險地段建造甲、乙、丙類建築。對於不利地段,結構工程師應提出避開要求,當無法避開時,應採取有效措施,這就考慮了地震因場地條件間接引起結構破壞的原因,諸如地基土的不均勻沉陷、地震引起的地表錯動與地裂。

2、建築的平立面布置應符合概念設計的要求,不應採用嚴重不規則的方案。不規則的建築,在結構設計時要進行水平地震作用計算和內力調整,並應對薄弱部位採取有效的抗震構造措施。借鑑國際的通行做法,參考外國規範,使我們的設計更加完善合理。

3、結構材料選擇與結構體系的確定應符合抗震結構的要求。採用哪一種結構材料,什麼樣的結構體系,經技術經濟條件比較綜合確定。同時力求結構的延性好、強度與重力比值大、勻質性好、正交各向同性,儘量降低房屋重心,充分發揮材料的強度,並提出了結構兩個主軸方向的動力特性(周期和振型)相近的抗震概念。

4、儘可能設定多道抗震防線。地震有一定的持續時間,而且可能多次往復作用,根據地震後倒塌的建築物的分析,我們知道地震的往復作用使結構遭到嚴重破壞,而最後倒塌則是結構因破壞而喪失了承受重力荷載的能力。適當處理構件的強弱關係,使其形成多道防線,是增加結構抗震能力的重要措施。例如單一的框架結構,框架就成為唯一的抗側力構件,那么採用“強柱弱梁”型延性框架,在水平地震作用下,梁的屈服先於柱的屈服,就可以做到利用梁的變形消耗地震能量,使框架柱退居到第二道防線的位置。

5、具有合理的剛度和承載力分布以及與之匹配的延性。提高結構的抗側移剛度,往往是以提高工程造價及降低結構延性指標為代價的。要使建築物在遭受強烈地震時,具有很強的抗倒塌能力,最理想的是使結構中的所有構件及構件中的所有桿件都具有較高的延性,然而實際工程中很難做到。有選擇地提高結構中的重要構件以及關鍵桿作的延性是比較經濟有效的辦法。例如上剛下柔的框支牆結構,應重點提高轉換層以下的各層的構件延性。對於框架和框架筒體,應優先提高柱的延性。在工程設計中另一種提高結構延性的辦法是結構承載力無明顯降低的前提下,控制構件的破壞形態,減小受壓構件的軸壓比(同時還應注意適當降低剪壓比),提高柱的延性。

6、確保結構的整體性。各構件之間的連線必須可靠,符合下列要求:

(1)構件節點的承載力不應低於其連線構件的承載力,當構件屈服、剛度退化時,節點應保持承載力和剛度不變。

(2)予埋件的錨固承載力不應低於連線件的承載力。

(3)裝配式的連線應保證結構的整體性,各抗側力構件必須有可靠的措施以確保空間協同工作。

(4)結構應具有連續性,注重施工質量,避免施工不當使結構的連續性遭到削弱甚至破壞。

建築抗震概念設計是根據地震災害和工程經驗等所形成的基本設計原則和設計思想,進行建築和結構總體布置並確定細部構造的過程,是一種基於震害經驗建立的抗震基本設計原則和思想。

總體布置

建築和結構

抗震概念設計包括工程結構總體布置和細部構造。一般對地震區的工程結構進行的設計,包括抗震概念設計、結構抗震計算和抗震構造措施三個方面。合理抗震設計從建築和結構兩方面來說:

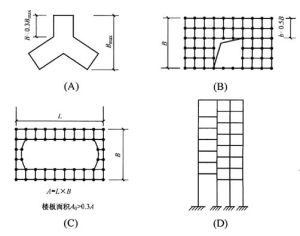

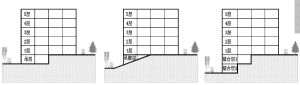

1、建築設計不應採用嚴重不規則的設計方案。建築及其抗側力結構的平面布置宜規則、對稱,應具有良好的整體性;建築的立面和豎向剖面宜規則,結構的側向剛度宜均勻變化,豎向抗側力構件的截面尺寸和材料強度宜自下而上逐漸減小,避免抗側力結構的側向剛度和承載力突變。

2、結構設計上結構體系應符合:

a、應具有明確的計算簡圖和合理的地震作用傳遞途徑。

b、應避免因部分結構或構件破壞而導致整個結構喪失抗震能力或對重力荷載的承載能力。

c、應具備必要的抗震承載力,良好的變形能力和消耗地震能量的能力。

d、對可能出現的薄弱部位,應採取措施提高抗震能力。

e、非結構構件,包括建築非結構構件和建築附屬機電設備,自身及其與結構主體的連線,應進行抗震設計。

具體規定

新抗震規範已將設計中常出現的問題做出了具體規定。

1、體形複雜的建築不一概提倡設防震縫。

2、對規則結構與不規則結構做出了定量的劃分。並用強制性條文對建築師的建築設計方案提出了限制。如第3.4.1條規定,“建築設計應符合抗震概念設計的要求,不應採用嚴重不規則的方案”

3、予應力混凝土的抗側力構件,應配有足夠的非予應力鋼筋。

4、非結構構件與其結構主體的連線,應進行抗震設計,如幕牆、附屬機械、電氣設備系統支座和連線等需符合地震時對使用功能的要求。

5、投資方願意通過增加投資來提高安全要求的抗震建築,採用隔震和消能減震設計。

6、結構材料的選用應減少材料的脆性,優先採用延性、韌性和可焊性較好的鋼筋和規定強度等級範圍內的混凝土。

通過執行新抗震規範中的各項規定,來保證抗震概念設計的完成;通過遵循抗震概念設計的原則,使建築物具有可靠的抗震性能。概念設計決定建築物的抗震性能,如果概念設計不適宜於抗震,那么不管多“精密”的計算也無濟於事。當然,在做好概念設計的基礎上也要認真計算做好定量分忻。

工程師的要求

鋼筋混凝土結構是常用的結構形式,目前城市中正在建設和擬建的多層、高層建築物大都是鋼筋混凝土結構,地震是一種自然現象,為避免它給人類帶來大的災難,要求結構工程師根據新抗震規範運用好抗震概念設計。做到:

1、結構功能與外部條件一致 ;

2、充分發展先進的設計理念;

3、發揮結構的功能並取得與經濟的協調;

4、更好地解決構造處理;

5、利用定量的計算進行抗震分忻;

6、用概念來判斷計算的合理性。客觀事物是多種多樣的,而且都是在不斷地變化,因此對不同的客觀事物有不同的概念,隨著事物認識的不斷發展,概念也在不斷的發展變化,做好鋼筋混凝土結構抗震概念設計,有著深遠的意義。

高層結構設計需要控制的六個比值

1、軸壓比:主要為控制結構的延性,規範對牆肢和柱均有相應限值要求,見抗規6.3.7和6.4.6。

2、剪重比:主要為控制各樓層最小地震剪力,確保結構安全性,見抗規5.2.5。

3、剛度比:主要為控制結構豎向規則性,以免豎向剛度突變,形成薄弱層,見抗規3.4.2。

4、位移比:主要為控制結構平面規則性,以免形成扭轉,對結構產生不利影響。見抗規3.4.2。

5、周期比:主要為控制結構扭轉效應,減小扭轉對結構產生的不利影響,要求見高規

6、剛重比:主要為控制結構的穩定性,以免結構產生滑移和傾覆,要求見高規