發展歷史

扎染布是我國歷史悠久的民間染色 面料。扎染tie-dyeing亦稱絞染。織物染色前,按設計要求在不同部位用線紮緊,然後鬆開扎線,即得自然的暈色花紋。扎染布和蠟染布一樣原來都只是一種藍白兩色品種。發展到了各種顏色,面料也從單一的棉布發展到 絲綢、合纖和各種混紡布。扎染的工具也從單純的扎線發展到各種專用工具。扎染布已從農村婦女的衣料發展到時裝面料。

名詞簡介

扎染布

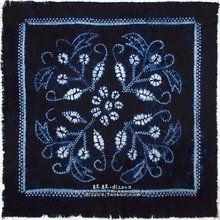

扎染布扎染布是大理周城鎮白族人民生產的傳統染織品。它以當地土靛為染料,把原色白色,經過人工紮成“八卦圖”、“蝴碟”、“三塔倒影”、“梅花”等各種花樣,放到染液中冷染十一次一展開即得藍底白花圖案。其特色是花色樸素大方,不易變色。制用服裝、室內窗、門帘、檯布、壁掛等裝飾用料、還可製作紀念袋、紀念巾等多種旅遊紀念品,深受國內外歡迎。

布料特點

扎染布

扎染布扎染如此受歡迎,是由於它特有的有別於其它染織物的個性。它樸素自然,藍地上的白花清清雅雅,毫不張揚,符合人的情致,貼近人的生活,充滿人性色彩,是人民勤勞、質樸、純潔、誠實、善良和樂觀、開朗、熱情好客等美好品格和情趣化合成的。扎染在人們心目中已成為特殊的文化象徵和民族傳統藝術的標徽。

傳統染料以板藍根、藍靛為主,與化學染料相比,其色澤自然,褪變較慢,不傷布料,經久耐用,穿著比較舒適,不會對人體皮膚產生不良刺激。據說,像板藍根一類的染料同時還帶有一定的消炎清涼作用,對人的健康有益。在回歸自然、提倡保健的今天,扎染布被廣泛用來製作衣褲、被子、枕巾、桌布等與人體肌膚相親的用品,格外得到人們的青睞。

工藝品種

扎染布

扎染布扎染採用民間圖案,通過對傳統的扎染工藝進一步渲染和藝術加工,使之成為藝術化、抽象化和實用化融為一體的工藝品。其工藝由手工針縫扎,用植物染料反覆冷染制而成,產品不僅色彩鮮艷、永不褪色,而且對皮膚有消炎保健作用,克服了現代化學染料有害人體健康的副作用。

大理白族扎染以純綿布、絲綿綢、麻紗、金絲絨、燈芯絨等為面料,目前除保留傳統的土靛染藍底白花品種外,又開發出彩色扎染的新品種。產品有匹色布、桌巾、門帘、服裝、民族包、帽子、手巾、圍巾、枕巾、床單等上百個品種。

製作工藝

扎染(tie-dyeing)亦稱絞染.

製做扎染一般需三個步驟:染前處理,綑紮染色,染後處理

染前處理

為保證扎染製作過程中染色均勻,需對織物進行染前處理。因為織物上常帶有漿料、助劑及一定成份的天然雜質。染前處理有:

退漿:目的是除支漿料,可用鹼液、氧化劑或澱粉酶等藥劑加水沸煮布料退漿。

用量:藥劑為布重的3%,水為布重的30倍左右。

精煉:目的是除去纖維上的天然雜質及殘留漿料,右用燒鹼加水沸煮。用量:燒鹼為布重的3%,水為布重的30倍左右。

漂白:用於除去色素及殘留雜質,常用次氯酸鈉或氧化氫加水沸煮。用量:漂白劑為布重的3%,水為布重的30倍左右。另外,絲綢的染前處理是用皂液加碳酸鈉加水煮精煉。

熨平待用:用電熨斗將漂洗過的布熨平以備描繪圖案及綑紮用。

綑紮染色

將已設計好的圖案紋樣用畫粉在布上做記號或用繪稿液描上,然後綑紮或縫結布料。完成後浸入水中濕透,取出稍晾,待不滴水後放入已備好的染液中或浸染或煮染一定時間,然後用清水沖洗、晾乾。

染後處理

晾後的捆所物可在不完全乾透時解開扎結處,並用熨斗趁潮濕熨平整,完成。

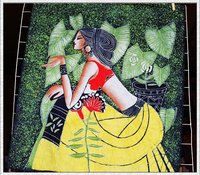

作品欣賞

扎染藝術作品的造形不受自然形象細節的約束,進行了大膽的變化和誇張,這種變化和誇張出自天真的想像,含有無窮的魅力。圖案紋樣十分豐富,有幾何形,也有自然形象,一般都來自生活或優美的傳說故事,具有濃郁的民族色彩。

扎染作品欣賞

扎染作品欣賞歷史沿革

扎染布

扎染布扎染,古稱雜花布,又叫絞纈染,是民間古老的手工印染工藝,起源於1000多年前的中原地區,如今主要保存在大理市周城和巍山縣城、大倉、廟街等地製作。位於蝴蝶泉邊的周城鎮,是一個白族較大的聚居村落,有1500多戶人家,8000多人,村中的白族婦女尤擅長扎染和刺銹,幾乎“家家有染缸、戶戶出扎染”,有扎染之鄉的美譽。