簡介

懷朔鎮是北魏王朝在北方邊境興築的六鎮之一,城址在今固陽縣百靈淖鄉城庫倫村。歷史

北魏王朝建立後,柔然逐漸崛起於北方,道武帝拓跋矽未能制服。409明元帝拓跋嗣即位,力圖奪取黃河以南諸州郡,423(泰常八年)在北部邊境興築起長約1000公里的長城,以防禦柔然南侵。同年明元帝死,太武帝拓跋燾即位,424年(始光元年)和425年兩次大舉出兵進擊柔然,迫使其逃奔漠北,暫時不敢南侵。429(神鹿二年)太武帝怕南朝宋國北伐,決定先滅柔然,免得腹背受敵,親自率大軍襲擊柔然,大獲全勝,得柔然降人三十餘萬落,馬一百餘萬匹,牲畜數百萬頭。柔然可汗率領殘部遠逃。太武帝為了鞏固戰果,防止柔然捲土重來,便開始在長城以北草原地帶設定軍鎮,興築鎮城,屯兵防守。懷朔鎮城就是最早興建的一座,興建於433年(延和二年)。北魏王朝在北方邊境興建的鎮城,派遣了大量的鮮卑和其它民族的官兵屯戍,任鎮將的都是些朝廷親貴。但由於然勢力衰落,邊鎮戰事稀少,守邊官兵不再留意邊防而專心發財致富,官兵之間矛盾日益惡化。孝文帝拓跋宏遷都洛陽後,朝中權貴排斥守邊官員,少給衣食,不得升遷,各鎮軍宮自然苛刻剝削守邊士兵,形成了士兵、守邊軍官、朝官多重矛盾。朝官內部分成派別,爭權守位,互相拆台的事件時有發生。孝文帝死後,政治上貪污盛行,民眾窮困,人心浮動,朝廷主要精力都放在防止民眾反抗和南朗的進攻上。524(正光五年),孝明帝派遣黃門侍郎酈道元為大使,赴北邊軍鎮,擬將鎮改為州。還未及出發,沃野鎮人破洛韓拔陵已宣布起義,公開反叛朝廷。朝廷三次派兵征討,—都兵打敗。525年(孝昌元年)破洛韓拔陵的部下王也不盧等攻陷了懷朔鎮城。526年懷朔鎮的丁零族人鮮于阿胡、鮮卑族人庫狄豐洛繼續據鎮起義,率兵攻下了北魏王朝的故都平城。懷朔鎮起義的官兵隨著起義的洪流,進入內地去爭戰,鎮城於是成為空城。柔然首領阿那環因在內戰中失敗,於520年(神龜三年)投奔北魏王朝,收集部眾,幫助北魏王朝征討破洛韓拔陵,525年擊殺了拔陵。拔陵餘眾被收編內徒冀州、定州、瀛州三州,邊鎮居民隨之大量內遷,阿那環占有了北魏邊境諸鎮地方。懷朔鎮城自興築到廢棄,只有九十餘年。

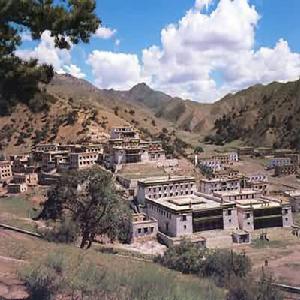

懷朔鎮城址的位置,經過歷史學界多年研究提供的線索,考古人員證實城庫倫古城就是懷朔鎮城址。它位於大青山後,南面經昆都侖溝可進入山前,北面可通至山後的草原地帶,是北魏時期南4L交通的一處咽喉,西臨沃野鎮,東近武川鎮,是在山後防禦柔然的一處重要軍事戰略要衝。懷朔鎮城垣依丘陵地勢而築,現城牆都已倒塌,殘高1至1.5米,南北兩牆都不呈直線,南牆兩端向內折很多,因此城垣平面呈不規則的五邊形,實側東牆長920米,南牆長1360米,西牆長約1000米,北牆長1213米。現今只看到有東、南、北三門,城牆上還加築有馬面。城內西北角加築有子城,平面呈長方形,南北360米,東西220餘米,西北兩牆是利用大城牆,只加築了東、南兩面牆,門址已不清楚。子城內散布瓦礫較多,並有礎石暴露地表,東南角上有一處建築,經試掘證實為一處佛寺遺址。出土有泥塑殘佛像多件。在東、甫、北三座門內,都有街道通至城內,南街與東街在城中心會合,形成字街;北街與東街又在其東會合,形成又一處丁字街,城出土大量的磚、瓦、鐵器等物。

旅遊特色

有礎石暴露地表,東南角上有一處建築,經試掘證實為一處佛寺遺址。出土有泥塑殘佛像多件。在東、甫、北三座門內,都有街道通至城內,南街與東街在城中心會合,形成字街;北街與東街又在其東會合,形成又一處丁字街,城出土大量的磚、瓦、鐵器等物。著名的北魏六鎮遺址,在內蒙古地區的五鎮都經過考古調查,發現情況與懷朔鎮城址大致相同,故不一一介紹。懷朔鎮城址經過試掘和詳細地調查,資料有一定的科學性,具有典型的意義。