信息

物質文化遺產 .

.全國重點文物保護單位

古墓葬

內蒙古自治區

懷陵及奉陵邑V-並6

簡介

.

.遼陵、懷陵及奉陵邑

遼代帝陵可考的有祖陵和慶陵兩處。祖陵為太祖阿保機的陵墓,慶陵為聖宗隆緒、興宗宗真、道宗洪基三第及后妃的陵墓。祖陵在巴林左旗遼祖州城址西北2公里的山谷中。

.

.谷口山峰陡立,築土牆和守衛建築,出土契丹大字的殘碑石,陵前有享殿遺址及石翁仲、經幢等遺物。奉陵邑祖州城分兩重,城門址及建築台基遺址明顯可見。西北隅有石房子一座。慶陵在巴林右旗大興安嶺中,遼時名慶雲山。陵前有享堂、廡殿、羨道等遺蹟。該陵被盜,出土石刻契丹小字哀冊,墓內壁畫十分豐富。奉陵邑慶州城在陵南10公里,為遼代帝王經常遊獵之地。城內建築遺址明顯可見,城西北部有遼代磚塔一座。懷陵位於內蒙古自治區巴林右旗崗根蘇木床金溝,是遼王朝早期的皇陵。此陵區坐東朝西,三面環山,山脊上用自然石塊壘築圍牆,溝口處設陵園門。整個陵區呈長方形,總面積約25.5平方公里。陵園中部築一石牆,將陵園劃分為內、外兩區。內陵區葬遼太宗耶律德光及其后妃、遼穆宗耶律及其后妃、重臣陪葬墓,以及祭祀建築等。外陵區有兩處大型建築台基址,其間為寬9米的門道。懷陵奉陵邑——懷州城址,位於懷陵西南3公里處。城址近正方形,夯土城牆邊長約500米,殘高1.5米。城有南北兩門,四角建有角樓。城內西部有大型宮殿建築基址兩處,還發現一處陶窯址。在城址北牆外發現大片遼代居住址夯土台基。城北1公里的後山半山腰還有一處遼代大型寺廟遺址。懷陵及其奉陵邑的建築規模和格局反映了遼代早期皇家陵園建築的整體布局特點,對於研究遼代陵寢制度、早期城址布局以及政治文化等具有重要價值。

《遼史•太宗本紀》記載:

“大同元年(946年)四月丁丑,(大宗)崩於灤城,享年四十六。是歲九月壬子朔,葬於鳳山,陵曰懷陵。”所以稱懷陵,因陵址在遼懷州附近鳳山。懷州為遼太祖耶律阿保機時所建,太祖於天贊中攻破扶餘城,下龍泉府,俘其人置州築寨居之,派奉陵軍上節度鎮守此地。遼太宗耶律德光是遼太祖耶律阿保機的次子,字德謹,小字堯骨。公元927年至947年在位20年。在位期間廣辟疆域,南征北戰,平息了多次內部叛亂,使契丹國從初建到政權及疆域穩固。遼天顯十一年(936年),遼太宗耶律德光借後唐叛將石敬瑭求援的機會,立石敬瑭為晉帝,一舉取得燕雲16州(今河北、山西兩省北部)。會同九年(936年)滅後晉,改國號契丹為遼,以上京為都城,設立了東京、南京和西京。會同十年(947年),遼太宗在回上京途經灤城時歿於途中。遼太宗生前曾多次與皇后蕭溫在懷州一帶打獵,十分愛慕這裡的秀美山川。遼史記載,遼太宗病歿在灤城的當日,曾有十餘騎打獵於祖州西50里大山中。這些獵手在懷州北鳳山行獵時,突然看見太宗皇帝騎著一匹白馬,獨自追趕一隻白狐。還看見太宗於馬上彎弓射箭,一發而斃獵物。太宗忽不見,唯見死狐與箭簇。後來聞聽太宗歿,便在狐死之地建廟,還在懷州鳳凰門繪太宗馳騎貫狐之像。太宗歿後,世宗即位,將太宗葬在懷州北鳳山,陵以州名,曰懷陵,將懷州定為奉陵邑。

遼太祖陵-奉陵

遼太祖陵-奉陵遼太宗耶律德光皇后蕭溫是否附葬懷陵,史籍沒有明確記載。唯《遼史•太宗本紀》雲“天顯十年(935年)正月戊申,(太宗)皇后崩於行在,五月甲申朔,始制服行後喪,丙午葬於奉陵,上自製文,謐曰彰德皇后”。“天顯十二年癸丑,(太宗)幸懷州,謁奉陵”。根據這一記載,皇后蕭溫應附葬在懷陵。皇后生前與太宗相敬如賓,寸步不離,蕭溫早逝,太宗親撰哀冊,還往弘福寺飯僧,為皇后祈求福祉。皇后葬後,太宗皇帝親往懷州謁陵,當在情理之中。

太宗歿後,世宗即位。世宗曾多次去懷陵祭謁。據到過遼國的宋朝使臣胡嶠所記:“會部人葬德光(太宗),自此西南行,日六十里,行七日至大山門,兩高山相去一里,有長松豐草,珍禽野卉,有屋宇碑石,曰陵所也。兀欲(世宗)入祭,諸部大人中唯持祭器者得入。入而門闔,明日開門,曰拋西盞,禮畢,問其禮,皆秘而不肯言。”

此陵除葬有遼太宗耶律德光,還葬有遼穆宗耶律王景。《遼史•穆宗本紀》記載:“應歷十九年(969年)三月乙巳,(穆宗)如懷州,獵獲熊,歡飲方醉,馳還行宮。是夜近侍小哥、盥人花哥、皰人辛占等六人反,帝遇弒。”《遼史》還有穆宗被害,葬懷陵側及附葬懷陵等記載。遼穆宗耶律王景名耶律述律,從公元951年到969年在位18年。穆宗為遼太宗耶律德光和皇后蕭溫之子。遼世宗被叛亂者殺害,穆宗即位,平息了叛亂,穩定了朝野。但是他荒耽於酒,畋獵無度,賞罰無章,朝政不視,而嘗殺不已。對待奴僕尤其殘酷,常以小疵,亡加炮烙鐵梳之刑。京師有百尺牢拘系案犯,設有斬、擊、射、燎、斷手足、爛肩股、折腰脛、劃口、碎齒等酷刑。暴君終被奴隸殺死。

懷陵在遼懷州城(今崗根蘇木政府所在地)北3公里床金河東南側的溝谷里。陵地東、北、南三面環山,僅西面為谷口,隔床金河以河西鳳凰山為屏障。溝谷中部有東西走向的烏蘭山,將谷地分為山南山北兩區,兩區均有泉水流出。南區泉水旺盛自成小溪,自東北向西南出溝口匯入床金河。從溝口直至陵門,可見到以不規則的山石壘砌圍牆的遺蹟。自陵門到北側懸崖下,有兩個高大的封土堆,兩堆相隔9米。封土堆旁側有許多遼代磚瓦殘片。考古發現。懷陵是一座包括陵門、石砌圍牆、祭殿和陵墓組成的大型建築群體,在陵園中部有一道石牆將陵園隔成東西兩個陵區。東西陵區內各有兩組大型建築台基遺蹟。在東陵區發現陵墓的寢宮。陵園具備遼代諸皇陵的特點,其布局和規模與其它遼陵具有相同的風格。

這一帶山勢雄偉挺拔,三面群山環抱,陵區內林茂樹繁,流水清澈,常年不乾涸,可謂建制齊備。

1988年,遼懷陵被國務院確定為國家級重點文物保護單位。1994年巴林右旗人民政府根據有關文物保護規定,劃定重點文物保護單位的保護範圍。遼懷陵的保護範圍為:以陵址處南北東三面分水嶺最高點以外100米為界,西以陵址到床金溝溝口最狹處為界。東西長7公里,南北寬3公里,總面積21平方公里。建築控制地帶由保護範圍四至界線再向外延1公里,總面積為42.5平方公里。

統治東北

遼是與北宋、西夏鼎立、統治中國北部的一個王朝。公元916年,契丹族領袖耶律阿保機創建契丹國,兩年後,建都皇都(今內蒙古巴林左旗林東鎮東南)。公元938年改國號大遼,改皇都為上京。天祚帝保大五年(公元1125年)被金所滅,共歷9帝210年。分葬四方

遼代帝陵分布於今遼寧和內蒙古自治區巴林左、右兩旗,太宗耶律德光的懷陵在今巴林右旗;穆宗耶律璟附葬於懷陵;世宗耶律阮及其父東丹人皇王的顯陵在今遼寧省北鎮醫巫閭山中;景宗耶律賢的乾陵在今遼寧省北鎮縣西南;天柞帝也於金皇統五年(公元1145年)附葬於乾陵;聖宗耶律隆緒的永慶陵,興宗耶律宗真的永興陵,道宗耶律洪基的永福陵合稱慶陵,在今內蒙古自治區巴林右旗白塔子北面的大興安嶺中。遼亡後遭金兵劫掠,地面建築被焚燒殆盡。遼代帝陵多依山為陵,陵前建享殿。還置有奉陵邑和守陵戶,如祖陵的祖州、懷陵的懷州、顯陵的顯州、乾陵的乾州、慶陵的慶州等,其中祖、懷、慶三州的城址至今尚存。

興業之地

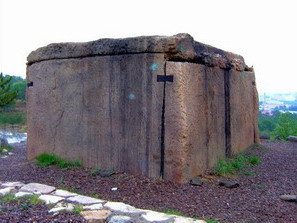

祖陵位於巴林左旗哈達英格鄉石房子村西北2公里山谷中,系遼太祖耶律阿保機、貞烈皇太后、齊天太后的陵寢。以其地有祖山,為契丹始祖興業之地,故名。祖陵三面環山,“鑿山為殿”,南側谷口有土牆阻隔,兩側有建築遺址多處,東側山頂有石雕大龜趺。附近發現契丹大字殘碑1通,鐫刻工整,推測為遼太祖創業碑或紀功碑。陵墓在西北山坡上,石塊壘砌地宮牆身已暴露,前面有享殿遺址、石翁仲及經幢等。深谷山城

祖州城位於石房子村西,系祖陵奉陵邑。建於遼太祖天顯二年(927年)。城築於深谷中,依山勢而造,平面呈不規則五角形,周長約1.8公里。城垣全系夯築,現高2--3米,基寬8--10米。四面各闢一門,東門北門可見瓮城遺址。城內現存數處殿宇及州廨建築基址。城內有內城(子城),外城西北角現存“石室”1座,長7米,寬5.3米,高3.6米,東、西、北三面及頂蓋用四塊修鑿平整的花崗岩大石板卯合而成,折角處以鐵鉤固定,甚為堅固,保存完整,其用途或為幽禁“罪犯”的囚室,或為祭祀祖陵的場所,或為契丹遠祖紀念建築。遼代帝陵特別是祖陵、懷陵、慶陵地處祖國北疆,已成為人們探尋契丹族歷史、社會生活、風俗習慣和領略北國風光的正在開發的旅遊處女地,只是希望人們不要過分打攪地下的安寧。