病理概述

心神經官能症

心神經官能症廣義而言,許多不伴有器質性心臟病的心律失常,也可屬於本證,心神經官能症的症狀為心悸、心前區疼痛、呼吸不暢、全身乏力及眩暈、失眠、四肢發緊、多汗、噁心、手顫等。多發生於青年及壯年,又以女性為多。心神經官能症屬於中醫的“心悸”、“郁證”、“虛勞”範圍。

由於七情所傷、精神過度緊張或久病陰精虧耗、氣血不足導致臟腑功能失調所致。這一病症雖牽涉臟腑較多,但又以心、腎、脾虛或肝鬱表現為主。

臨床分類

心神經官能症--心悸

心神經官能症--心悸(一)多發生於體力活動過少的青年及壯年,以女性為多。

(二)心悸最常見,心前區搏動和不適、多數伴有竇性心動過速。

(三)心前區疼痛,多位於左前胸乳部,在膻中穴及其背部對應點偏左處有一敏感點。

(四)患者感到空氣不足、呼吸急促。

(五)全身乏力,常在晨起時顯著。

(六)體檢時可發現患者憂鬱、顏面蒼白、手足冷汗、手指、舌、眼瞼震顫,心率和呼吸加速、肌腱反射亢進或面熱足冷、手背涼、手掌熱等。

(七)心神經官能症的症狀十分複雜,常和其他見證如"不寐"、"頭痛"、遺精"以及"髒躁"、"梅核氣"、"百合病"等同時存在。

(八)信息探測

耳穴病經口:神門、肝、內分泌、脾、交感、腦點、腎。

經穴病經口:內關。

臨床表現

心神經官能症

心神經官能症診斷依據

1.心悸、心前區痛、呼吸憋悶。2.易激動、多汗、顫抖、失眠。3.心率增快。4.全面檢查無器質性心臟病。治療原則:主要是作好耐心細緻的思想工作,給予安慰和鼓勵。2.鎮靜劑和心得安。3.中醫中藥。4.新針、耳針。用藥原則:一般情況下用框限“A”項便可以,如療效不滿意可加用“B”、“C”項藥物。

輔助檢查:一般需要做“A”項,以便排除器質性心臟病後,才考慮本病的診斷。

療效評價:1.治癒:症狀消失,血壓、心電圖、心率正常。2.好轉:症狀改善,但心率仍較快或偶有期前收縮,心電圖仍有非特異性ST、T波改變。

心神經官能症

心神經官能症專家提示:心神經官能症,常常由於長期的思想矛盾或精神負擔過重、腦力勞動者,勞逸結合長期處理不當,病後體弱等原因引起。患此病後,首先要解除上述原因,重新調整工作和生活。正確認識本病的本質,起病是慢慢發生的,病程較長,常有反覆,但預後是良好的。要解除自己“身患重病”、“身患心臟病”的疑慮,參加適當的體力勞動和體育運動有助於神經活動的恢復,積極配合治療,樹立戰勝疾病的信心。

識別處理

心神經官能症--識別圖

心神經官能症--識別圖心神經官能症患者,常有左前胸、乳下區疼痛,一般為隱鈍痛,偶爾也有短暫的針刺樣痛;疼痛可持續數小時或幾天,其疼痛部位常有壓痛;病人自覺呼吸不暢,有堵塞感,甚至呼吸頻率加快,這種現象多發生在情緒緊張時,深呼吸或嘆氣樣呼吸後又會好受些。由於經常過度換氣,患者四肢有麻木、針刺感,患者常感心慌,有心跳停頓感,因此十分懷疑自己患有心臟病。患者容易疲乏、頭暈、失眠、精神不振,情緒易激動,兩手多汗、顫抖,有時還有眼顫,甚至低熱(但均在38℃以下),且與精神情緒有關。當出現上述症狀時,首先應到醫院作有關檢查,在排除心臟器質性病變及風濕病、甲狀腺病等疾病後方可診斷此症。

心神經官能症一般不需用藥治療,只要生活有規律,避免或減少精神緊張的因素,經常參加一些有益的文娛活動及體育鍛鍊,大都能自愈。如果失眠嚴重,過於焦慮,可適當服用安定、多慮平等鎮靜藥;心跳過快時,可服用谷維素等調節和營養神經功能的藥物,也可短期套用心得安(有哮喘病史者禁用)。另外,中成藥方面可選服安神定志丸、安神補心丹(丸)、歸脾丸、硃砂安神丸、天王補心丹、安神補腦液、磁丸等,均可獲得滿意的療效。

辨證論治

心神經官能症--心律失常

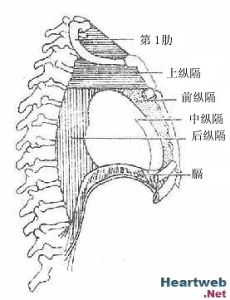

心神經官能症--心律失常廣義的講許多不伴器質性心臟病的心律失常也屬本病的範疇。一般有心血管症狀的患者中,本病約占16%。大多發生在青壯年,以20~40歲最多,女性多於男性,尤其多見於更年女性。在病理解剖上一般無器質性心臟病的證據,但可與器質性心臟病相混淆。病因和神經官能症相似,主要由於外環境刺激或內環境失衡造成中樞神經功能失調,影響自主神經功能,造成心臟血管功能出現異常。

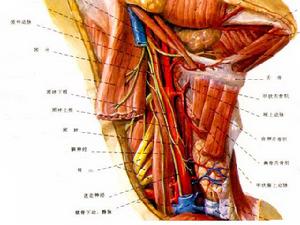

目前對神經系統失調與心血管系統症狀的相關機制尚無確切認識,較為統一的看法為:心血管系統受神經和內分泌系統的調節。高級神經中樞通過交感神經和迷走神經組成植物神經系統,並調節心血管系統的正常活動。由於外來和身體內部的各種因素作用,使中樞興奮和抑制活動失調,植物神經系統正常活動受到干擾,使心血管系統的功能活動調節發生紊亂,引發本症。神經因素在心神經官能症的發病上起重要作用。如焦慮、情緒激動、神經創傷或過度勞累均為常見的誘因。

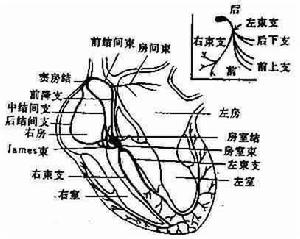

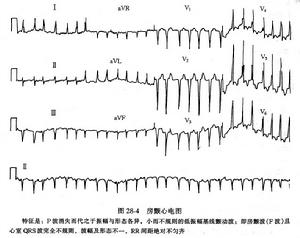

心神經官能症最主要特徵為主觀感覺、心血管症狀與神經系統失調錶現並存,且繁多易變,時輕時重。心血管系統最常見的症狀是心悸,心前區疼痛,氣短或過度換氣。尚有乏力、頭暈、多汗、失眠、多夢、焦慮等一般神經系統症狀。神經系統以焦慮為主要症狀。患者可有焦慮和緊張的表情。手掌汗多、雙手顫抖、體溫有時略升高。心血管系統查體可發現血壓輕微升高,且易波動,心率增快,心音增強。可伴有心前區1-2級柔和的收縮期雜音。偶有早搏,但無重大異常。心電圖常有竇速ST-T改變,表現ST段頂點壓低或水平樣下移或(和)T波低平,雙相或倒置。上述表現主要局限於Ⅱ、Ⅲ、aVF或V4-V6導聯,且易變。活動平板有時可陽性。根據上述心血管系統功能失調的症狀,加上全身神經官能症的表現。經詳細全面的檢查,證實並無器質性心臟病的證據,應考慮本症的診斷。本病屬祖國醫學“心悸”、“胸痹”、“郁證”、“虛勞”、“髒躁”、“厥症”等範疇。黨參、大棗補中益氣,用於脾虛、食欲不振、肢倦乏力、肺氣不足、氣短、脾虛水乏、四肢浮腫,有人報導有增加紅細胞,使血管擴張及降血壓作用。

食物療法

人行何首烏

人行何首烏麥冬、五味子養胃益氣生津,對肺燥傷陰、氣陰不足所致虛煩咳喘、心悸氣短、口渴倦怠,對中上焦虛弱,胃火偏旺,秋燥外淫以致津液虧耗,起補腎寧心、潤肺清心作用,配用丹參,活血祛瘀、涼血除煩、改善微循環。心悸煩熱不安者,加用白芍以達平肝止疼、養血調經、斂陰止汗之目的。我們認為,根據現代中醫觀點,心神經官能症多因體質虛弱、情志刺激、外邪入侵,導致氣滯血瘀、心神失養;又因郁怒、憂思耗傷心脾,心火不能下濟,腎水不能上潮,心腎不交,導致神經衰弱。我們以補中益氣、活血祛瘀、鎮心安神、潤肺清心、養陰潤燥之法,制定治療方案。部分病人在配合西醫安定鎮靜,調節植物神經功能失調,改善大腦微循環等藥物聯合套用,獲得了滿意臨床治療效果,達到了改善神經功能失調之目的,