德苴鄉村民

德苴鄉村民概況

德苴鄉領導會議

德苴鄉領導會議德苴鄉總體氣候溫和,年降雨量700毫米左右,年日照時數1900-2300小時,年平均氣溫14.1-14.7°C,無霜期為245-280天。全鄉大致可化分為三個氣候帶,德苴、團山、塘子、岔河、李豐五個村委會年平均氣溫17.2°C,屬南亞熱帶氣候,熱資源較為豐富,尤其適宜於辣椒、柑桔的生長;小里、邑郎屬中亞熱帶氣候;多依、新和、金星、青雲、青豐、太平屬亞熱帶氣候。全鄉農業氣候資源的主要特點為:光照充足,光熱條件好,但乾旱嚴重。

德苴鄉礦產資源豐富,有鉑、鈀、銅、鈷、銘、鋨、銬、金、銀、硫、石膏、煤、白雲石等礦床(點)分布,其中鉑鈀礦和石膏礦儲量大,金寶山鉑鈀礦為特大型礦床,金寶山石膏礦儲量為2.58億噸,可開採儲量為678萬噸,具有較大的開採潛力。

人文地理

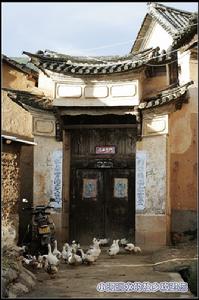

民居

民居 鄉內歷史古蹟有:花魚洞、回龍寺、炎葬墓群、多依廠古建築、報恩寺、金寶寺、德苴關聖殿。

花魚洞:位於德苴鄉東北四公里處,主要有“母龍潭”、“公龍潭”景點。母龍潭大且深,水流混濁,隱約可見魚游,背後是懸岩古洞,在清同治十三年建有龍祠各一殿。公龍潭窄淺魚小。傳說是因魚大嚇壞人,觀音老母用石將大洞堵塞,不讓大魚出來。公龍潭再沿山腳上約八十米處,又有一洞,名“叫花洞”,洞中有清泉湧出,伴有花魚出入。每年正月初八舉行花魚洞勝會,八方遊客前往集中朝勝。

回龍寺:位於德苴鄉西北約二十六公里的青雲川。原建有“魁星古寺”、“白玉仙庵”和“關聖殿”。民國九年又繼續建“青苗大閣”形成一簇古建築群。過去每三年辦一次普度會,每月初一、十五也有善男信女朝會集中。

火葬墓群:多依廠奎、陳、郭、趙、石、禹、魯七姓共同祖墳,在新村大水井後面,村北約一公里處“燒人場”開荒掘土火罐數百個。還有德苴大墳山也是罐葬墓群。

多依廠古建築:多依在明、清時代建有一座“報恩寺”,一座大廟及三座宗祠,形成了一個規模相當的古建築群。報恩寺建有正殿、中殿、觀音殿,院內有植有觀音柳一棵。

金寶寺:位於金寶山。民國二十四年開始建寺,建寺中神異神護禹佛仙口說:“小團山地下有金寶”,寺命名為“金寶寺”。寺建閣兩座,一座“玉皇閣”,二座“地母閣”。閣高魁偉,登閣瞭望,近看七村寶山全景,遠觀三縣山色風光。

德苴關聖殿:即現在德苴鄉政府住地。清同治乙丑,關聖帝君遷德,先建有正殿,下面一殿兩廂,正殿塑奉關公,下面殿三格,中格作大門,閣前兩柱有木雕雙龍抱柱,開成二龍搶室。

民風民谷

民族服裝

民族服裝彝族火把節:時間為農曆六月二十四至二十五日,是彝族較重大的傳統節日之一,依傳統各家都要宰雞、置酒祭南天地、“田公、地母”等神靈,以求神靈保佑人、畜、莊稼。天黑後,各家要燃起火把,用陳木沫(俗稱“沫香”)灑於火把的火焰上遊樂。火把節,各家都要將出嫁的姑娘接回娘家歡度佳節。在火把節前一日,彝族各村在山上祭“密枯”。“密枯”一般祭之為“風神”,因火把節前後,正值包穀抽穗長苞之際,在此期間,若遇風災,包穀倒伏,收成就會受到影響,所以,人們將風視作神靈進行祭祀,以祈求風調雨順。

彝族打歌:彌渡彝族民眾一直保留著傳統的打歌,主要集中在正月十三至十五日,二月八、二月十五,其餘時間除特殊情況外不在組織打歌。組織打歌以各自然村為主,主要儀式大多在零晨至第二天早晨結束。領舞、揮大刀、男女對唱,中間燒一堆篝火,男女前後成對圍著篝火繞圈,邊唱邊跳,有的地區有蘆笙、三弦、笛子伴奏,隨著音樂不斷變化腳步。

傈僳族禮儀:傈僳族誠懇、熱情和講究禮貌,如果客人遠到而來,不論是萬年之交還是素昧平生,一樣受到熱情接待。主要禁忌:遊客不宜在傈僳族的房前屋後呼“喔”,被認為不祥,不宜拄拐棍進傈僳族人家,不能坐在主人家的木柜上,不能揭柜子蓋,不能把腳放在火塘的鐵三角架上,認為這種行為是對火神的不尊。

特色產業

烤菸

烤菸 烤菸產業:以煙水工程建設和十項骨幹科技措施推廣為突破口,在提質增效上下功夫,認真做好煙田地規劃,紮實抓好煙水工程建設,全面推廣十項骨幹科技措施,切實加強菸葉田間管理,深入細緻研究收購政策,把好收購各個環節。收購量由2001年的55.6萬公斤增加到2007年的171萬公斤,均價從2001年的11.10元/公斤增長到2007年的13.14元/公斤,增2.04元/公斤,均價創了歷史新高,僅2007年,菸農收入達2056萬元,菸葉稅收達380萬元,實現了菸農收入、均價和稅收三大歷史性突破。2008年,全鄉種植K326一個品種,截止3月20日,契約簽訂工作已經全面完成,落實種植面積13860畝,菸農簽訂契約4082戶。

辣椒產業:充分發揮得天獨厚的光熱資源優勢,依託德苴,不斷擴大德苴辣椒種植面積和種植效益。2007年,種植辣椒6255畝,椒農收入600萬元;2008年,計畫全鄉辣椒總產值達到650萬元。

蠶桑產業:從2003年開始,藉助國家退耕還林政策,積極培植新產業,尋求新的經濟成長點。通過連續五年的努力,蠶桑產業發展迅速,目前已成為增加農民收入的又一大產業。累計新植蠶桑6000畝,引進烘繭廠1個,建成簡易蠶房51座,養蠶7046張,為農民增收594.4萬元。

經果業:充分利用山區土地資源優勢,不斷擴大經果面積。累計發展核桃11350.5畝、柑桔2000畝、板栗12560.7畝,實現了建成萬畝經果基地的目標,部分經果已產生經濟效益,2007年,實現產值421萬元。

畜牧業:以建立科學養殖示範戶、示範村為著力點,加大生豬、肉牛科學養殖力度,切實加強疫病防控,不斷提高商品率和出欄率。2007年,肉牛出欄3245頭、生豬出欄25890頭,肉類總產達3311.2噸,實現產值4965萬元,是2001年肉類總產1740噸的1.9倍。

基礎設施

沼氣池

沼氣池 1、五通情況:鄉內有公路85條,累計里程344.869公里,其中,縣鄉公路1條19.5公里屬彈石路面;鄉村公路13條,累計里程80公里。13個行政村已通電。

全鄉有固定電話835部,有行動電話1220部,同時建成移動通信基站6個,實現通訊覆蓋面達100%以上;有廣播電視地面接收設施2878台,電視用戶4603戶,實現電視普及率達72%以上。

2、能源建設:全鄉建成沼氣池559口,完成“一池三改”146口,安裝太陽能34戶。

3、集貿市場:全鄉有德苴街、華興街(民稱小二街)、邑郎街、多依街、新和街等5個集貿市場,基本形成了以德苴集鎮為中心,以各街場為輻射的農村集市貿易網路,農副產品及各種日用百貨廣泛流通,但基礎設施建設嚴重滯後,5個市場中,除德苴街、華興街基本實現街面硬化外,其它均為露天土面市場。

4、環衛設施:鄉內有公廁29座,垃圾集中堆放場地19個。

人口衛生

全鄉有總人口24758人,其中,女性11701人,男性13057人,少數民族1430人,占人口總數的5.8%,人口自然增長率1.86‰。

鄉內有鄉級衛生院1個,村衛生所有德苴、團山、塘子、小里、多依、岔河、新和、邑郎、金星、太平、李豐、青雲、青豐13個,有鄉級醫務人員17人,有村級醫務人員44人,鄉級衛院有住院部1個,床位16個,有黑白B超機1台,X光機1台,手術床1張,產床2張,顯微境1台,心電監護儀1台。傳染病發病率0;“四苗”覆蓋率100%;已婚育齡婦女4966人,已落實節育措施4647人,節育率93.36%,全年獨生子女證辦證406戶,比上年增長5.4%。完成了青雲、青豐、岔河、小里4個村級標準化衛生室建設。目前參加農村社會養老保險的有小里村委會3人,新和村委會5人。2006年參加新型農村合作醫療農民達19876人,參合率達88.22%,特困農民參合覆蓋率達100%。享受低保人數1002人。

文化教育

鄉有中心校1所,中學1所,中學分校2所,幼稚園4所、鄉黨校、成人文化教育學校、三加一班為一體的三合一聯校1所,完小13所,村小29所,在校學生3275人,教師214人,中、國小入率達100%,鞏固率分別達96.5%、100%。二是全面減免了農村中小學生學雜費,“兩基”工作得到鞏固和提高,“兩全”進程全面推進,“一費制”收費全面落實,學校辦學環境得到較大改善,教育質量不斷提高,2007年中學入學率達97.3%、鞏固率達96.43%,國小入學率達99.3%、鞏固率達99.7%,中考上線率達47.24%,居全縣第五,太平完小國小畢業水平測試擠入全縣前十名。

全鄉有文化站1個,村級黨員活動室10個,村文化活動室6個。有線電視覆蓋達7.5%。

全鄉有科技人員32人,其中助理農藝師4人,專業技術人員15人。