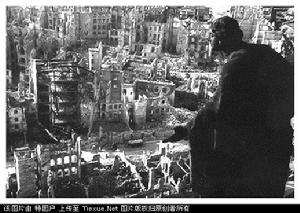

大轟炸後的德勒斯登

大轟炸後的德勒斯登簡介

1945年2月13日夜,德國東部城市德勒斯登。22時10分,這個被稱為“世界建築寶庫”的文化古城突然遭到猛烈的轟炸,炸彈掀開屋頂,炸飛窗門,城市成為一片火海。德勒斯登不僅是一座文化古城,也是第二次世界大戰期間德國軍工(Rüstungsindustrie)生產的重要基地。1945年1月,隨著反法西斯盟軍在東西兩線的節節勝利,歐洲的制空權已掌握在盟軍手中,作為德國軍工生產重要基地的德勒斯登成為盟國空軍集中攻擊的重點目標。

空襲原因

1945年初,西方盟軍統帥部開始考慮如何採用戰略轟炸機武力援助蘇聯。他們計畫轟炸柏林和其他幾個德國東部城市,協助蘇軍前進。方案代號為“雷擊”行動。最末,原始方案被針對性更強的新計畫所取代。1945年1月26日,空軍總參謀長查爾斯·波特爾元帥寫到:“劇烈的閃電戰既能給東部敵軍撤退時造成混亂,又能牽制西部軍隊的遷移。”但他提到改為閃電行動後,飛機執行的基本任務不會減少,即破壞石油生產線,炸毀噴氣式飛機製造廠和潛水艇碼頭。空軍副總參謀長諾曼·伯特萊要求英國皇家空軍轟炸機部隊司令亞瑟·哈里斯元帥一旦月亮和天氣條件允許,立刻採取對柏林、德勒斯登、萊比錫、開姆尼斯的空襲行動。“在蘇軍順利推進時,要特別針對上述城市中可能存在的混亂情況加以利用”。

同一天,溫斯頓·邱吉爾敦促空軍大臣阿奇博爾德·辛克萊爵士:“柏林?或者毫無疑問地選別的東部大城市?我昨天就問過了。現在不該特別考慮那些搶眼的目標。請明天向我匯報下一步行動。”1月27日辛克萊回復: “空軍參謀部服從至高命令(即侵襲敵軍石油生產線以及其他經核准的目標體系),制定了竭力針對柏林、德勒斯登、開姆尼茨、萊比錫或別的城市的擲彈計畫。劇烈的轟炸不僅能摧毀對東部敵軍撤退來說重要的通訊設施,而且能牽制西部軍隊的遷移。”

聯合情報委員會得出結論:德軍會從其他戰線抽調42個師(50萬兵力)來增援東線。如果阻止德軍調兵能有助於蘇軍前進的話,那么戰爭將會早日結束。他們認為到1945年3月德軍就能完成援軍行動。被截獲的名為“激進論者”的密電錶明德國確有此意,從而證實了聯合情報委員會的分析。他們在建議書中說: “因此,對於接下來數周內英美盟軍用戰略轟炸機力量給予蘇軍的協助,我們認為是急遽結束戰爭的正當途徑……針對石油目標的侵襲繼續優先……”

此前,蘇聯已與盟軍進行過數次磋商,討論一旦東線士兵逼近德國,如何運用戰略轟炸機力量協助他們的地面進攻。美國大使艾夫里爾·哈里曼曾訪問蘇聯,與約瑟夫·史達林商議過這個問題;盟軍司令德懷特·戴維·艾森豪維爾將軍亦代表盟國遠征軍最高統帥部考慮過此事;1945年1月,英國空軍中將亞瑟·特德做了有關如何運用戰略轟炸機援助蘇軍進攻的解釋性說明,其時正值德國著手於戰線之間調遣兵力。聯合情報委員會提交的建議書包含在一份名為《關於蘇聯現行攻勢的戰略性轟炸》的檔案內。1月31日,特德與其空軍參謀部在對該建議書進行研究並與蘇聯協商之後,聯合發表了一項籲求進攻柏林、萊比錫、德勒斯登等相關城市的建議書。在空援戰術任務中運用戰略轟炸機,其目的類似於1944年艾森豪維爾在諾曼第登入之前所作的戰鬥機轟炸機準備。在1945年,特德指望運用戰略制空權來“阻止敵軍在戰線之間任意來回地調換兵力。”

在2月4日雅爾達會議碰面之前,西方協約國已鎖定德勒斯登為轟炸目標。在會上,蘇聯總參謀部副總參謀長阿歷克謝·安托諾夫將軍就西線盟軍戰略轟炸機力量提出兩個觀點。第一個是劃分轟炸路線要由北向南移動。不經過蘇聯特別允許,西線盟軍空軍不得在東線擲彈以防對蘇軍造成意外轟炸。第二個是要阻止來自西線陣地、挪威和義大利的德軍增援東線,特別是運用空襲使得柏林、萊比錫兩地間的連線癱瘓。

應蘇聯的要求,波特爾(也出席了雅爾達會議)派伯特萊遞交給阿歷克謝一份請求,上面羅列出既定空襲目標,待與蘇方商議。送回波特爾手中的表單上列出的目標包括煉油廠、坦克飛機製造廠和柏林、德勒斯登這兩座城市。在隨後的討論中,西方協約國指出如果不轟炸德勒斯登,德國可藉穿越德勒斯登的鐵路交通線運送物資,以此足以彌補對柏林和萊比錫的轟炸造成的任何破壞。安托諾夫同意並要求把德勒斯登添加進請求列表.

目標方案在雅爾達會議上獲得通過後,聯合戰略目標委員會(隸屬於盟國遠征軍空軍最高統帥部)即在對美國陸軍航空隊與英國皇家空軍發布的轟炸命令中指出,為了削弱德國通訊線,選中德勒斯登為轟炸目標之一。此次行動由西方協約國最高軍事指揮部參謀長聯席會直接授權.

英國皇家空軍參謀部在所寫的檔案中申明,他們下達採取轟炸的命令,旨在“破壞通訊”,是為了阻礙德軍的東調和撤退,而不是為了殺戮被疏散的難民。所以伯特萊在雅爾達要與蘇方商議轟炸目標,而在他為坡特起草的優先權表中,充分優先考慮的東部城市僅有兩個(轟炸對象):柏林和德勒斯登。這與皇家空軍制定的把交通樞紐兼工業地性質的城市列為轟炸對象的戰略相適應。 雅爾達會議後,柏林和德勒斯登都遭受了轟炸。

蘇聯軍事智囊團宣稱,那些停在主站的火車都是軍用火車,途經德勒斯登開往前線。但這被證明是錯誤的。火車其實用來疏散來自東部的難民。英國皇家空軍簡報摘要提到如下請求:“俄軍抵達,命令(轟炸)執行。”這可視作皇家空軍實力的驕傲宣言?還是西方協約國在向蘇軍表明他們正全力以赴助其進抵?或者顯示出冷戰的早期徵兆?歷史尚未有定論。

空襲過程

在2月13日夜襲之前,靠近德勒斯登市中心的鐵路調車場已兩次遭受過美國陸軍航空隊第八航空軍的轟炸。第一次是1944年10月7日,70噸高爆炸彈投向調車場;第二次在1945年1月16日,133架轟炸機向其投擲了279噸高爆炸彈和41噸燃燒彈。

由美國陸軍航空隊第八航空軍執行的轟炸德勒斯登的燃燒彈之役本該始於2月13日,但歐洲上空惡劣的天氣阻礙了美軍採取軍事行動,以至於輪到英國皇家空軍轟炸機司令部來啟動初襲行動。2月13日晚間,796架蘭開斯特轟炸機(Avro Lancaster)和9架德·哈維蘭蚊式轟炸機(De Havilland mosquito)分兩波遣往德勒斯登,先後扔下1478噸高爆炸彈、182噸燃燒彈。轟炸一直持續到2月14日早晨五六點鐘.

第一波空襲由英國皇家空軍第五中隊執行。他們採用特有的低空標識法,22:14在德勒斯登上空施放首枚炸彈時(CET?)幾乎就用一架轟炸機在兩分鐘內扔完他們所有的炸彈。第五中隊最末一架蘭開斯特式轟炸機在22:22時分投完炸彈。德勒斯登上空浮雲依然。此次初襲,244架蘭開斯特式轟炸機投下了800多噸炸彈。

三小時後,英國皇家空軍第一中隊、第三中隊、第六中隊和第八中隊清一色的蘭開斯特式重型轟炸機運用第八中隊提供的標識技術,發動了第二輪空襲。那時天氣已放晴,529架蘭開斯特式重型轟炸機在01:21到01:45之間,以高精確度投下超過1800噸炸彈。兩次空襲中,英國皇家空軍損失了六架蘭開斯特式重型轟炸機,此外還有兩架在法國、一架在英格蘭墜毀.

2月14日12:17 至12:30,311架美國B-17轟炸機以鐵路調車場為瞄準點,在德勒斯登投下771噸炸彈。”部分擔任護航的P-51野馬戰鬥機得到命令,環繞德勒斯登對路面交通設施進行低空掃射,藉此憑添混亂”。1945年2月,火焰風暴吞噬了德勒斯登,數則報導稱平民在逃離時遭到了美軍飛機的猛烈掃射,但歷史學家戈茨·伯甘德(Götz Bergander)的近著駁斥了這種觀點。在空襲期間美軍與德軍戰機圍繞德勒斯登進行過一場短暫、但很可能劇烈的空中激戰,某些交戰回合或許侵襲到地面並且誤射火力。美軍的轟炸一直持續到2月15日,投擲了466噸炸彈。在四輪空襲中投擲的炸彈總共約有 3900噸.

燃燒轟炸按當時的標準程式進行:先投擲大量的高爆炸彈,轟開屋頂,使屋內的木材結構暴露出來。接著以引火裝置(燃燒棒)使木材結構燃燒,然後用更多的高爆炸彈來阻遏消防隊的行動。這一切最後形成一股持續一段時間的火焰風暴,溫度激增至1500度。轟炸區域著火後,焚燒區上方的空氣溫度暴漲而且產生高速上升氣流,外界的冷空氣被極速帶入的同時也將地面的人們吸進火中。

後來,美國陸軍航空隊對德勒斯登鐵路調車場又發動了兩次深度空襲。第一次在3月2日,406架B-17s型轟炸機投下940噸高爆炸彈與141噸燃燒彈;第二次在4月17日,580架B-17s轟炸機投下1554噸高爆炸彈與164噸燃燒彈。

德勒斯登市中心約有28410多所房屋,其中24866所毀於空襲,遭到完全破壞的區域面積達15平方千米,包括:14000棟民宅、72所學校、22家醫院、19座教堂、5個影劇院、50家銀行和保險公司、31家百貨公司、31家大型賓館、62座行政大樓以及諸如因哈吉(Ihagee)攝影工廠等。全城統共222000座公寓住宅,其中75000座完全被摧毀,11000座嚴重受損, 7000座受損,81000座輕度受損。那時城市受損區域面積大約有300平方千米。雖然主火車站完全被毀,但那些日子裡鐵路線仍在運行.

確切的死亡人數難以統計,是未知數。估算之所以困難,源於在1939年,市區與擁有64萬2千人口的周邊郊縣當時擠滿高達200000名難民以及數以千計的傷兵。難民命運未卜,他們有可能被屠戮,或者在火焰風暴里被燒得面目全非,也有可能已離開德勒斯登去了別的地方而不為官方所知。早期著名的死亡人數估算從25000名變化至60000多名,但歷史學家現在認為可能的範圍大約在25000-35000之間, 而德勒斯登歷史學家弗雷德里克·瑞查特1994年最新研究傾向於此範圍之較低部分。這些估算表明德勒斯登轟炸中的死傷者與德國其他城市地區進攻時遭受炮火襲擊的傷亡者在數量上不成比例。

當代德國官方記錄登記的掩埋人數約21271名,包括在老市場(Altmarkt)火化的6865人。 根據德國官方第47號動員令,到1945年3月22日,共正式掩埋了大約2.5萬具(德勒斯登轟炸)軍民的屍體。("TB47")在1945年5月與9月之間沒有掩埋人數登記。 在往後的年份記錄中,1945年10月至1957年9月,死於戰爭的人數記錄為1557名;1945年5月至1966年,重又發現了1858具屍體;1990年到1994年期間,雖然城市歷經大興土木與挖掘工作,但戰爭遺骸毫無發現。權威記錄失蹤者為35000人,日後發現約10000人尚存。近些年來德國的死亡人數估算略有上揚而英國有所下降,這與早期的情況恰好相反。

更高的死亡人數估算範圍高達30萬人。數據來源備受爭議未必可靠,例如約瑟夫·戈培爾執掌的德意志國民教育與宣傳部、蘇聯歷史學家以及戴維·歐文——曾經走紅但現已聲名掃地的自學出身的史學家,他收回了自己更高的死亡人數估算。哥倫比亞百科全書和微軟電子百科全書列出的死亡人數從“35000到135000”,其中大的數字元合歐文已收回的“權威性”更高估算值。

納粹在宣傳部竭力利用德勒斯登大做文章,承諾迅速採取報復行動。蘇聯在冷戰早期也把德勒斯登轟炸當作宣傳工具,以此來疏離東德人與美國人、英國人的感情。

德勒斯登所遭受的破壞不亞於其他德國城市,儘管這次轟炸的投彈數量並不是最高的。但良好的天氣、木結構的房屋、各建築物之間相通的地下室,以及事前的準備不足(納粹地方長官馬丁·穆施曼被認為應對此承擔主要責任),這些因素湊在一起,使得德勒斯登大轟炸極具破壞性。此外,2004年末,一名曾涉及轟炸的英國皇家空軍人員在接受英國廣播公司第四頻道採訪時提到又一個因素,即德方的反空軍火力比預計的水平更低,這確保了部分轟炸機的高精確度。

屍橫遍野的德勒斯登

屍橫遍野的德勒斯登此後,每年2月13日20時15分,德國東部的各個鄉村教堂都會響起沉悶的鐘聲,紀念這次給平民帶來巨大災難的大空襲。

戰後,人們認為“雷擊”行動是不顧人道主義原則的“恐怖主義行動”,把哈里斯稱為“屠夫”。哈里斯也承認,這是殺戮人民,他只是強調“雷擊”方案不是由他制定的。

邱吉爾在其回憶錄中寫道:“如果我們走得太遠的話是否也會成為禽獸?”

指揮德勒斯登轟炸得英國皇家空軍轟炸機司令部副司令桑德比中將:“誰都無法否認空襲德勒斯登是一場真正的悲劇......真正無情的是戰爭。一旦全面戰爭開始,那么它就不可能有任何真正的人道主義。”

一位參與轟炸的英國空軍飛行員回憶:“當時的場景讓我完全震驚了,我們彷佛飛行在火的海洋上,熾熱的火焰透過濃濃的煙霧閃爍著死亡的光芒。我一想到在這人間煉獄裡還有很多婦女和兒童,我就無法自制地對我的戰友們喊道:‘我的上帝,這些可憐的人們!’我無法形容我當時的感覺,也無法為之辯護......”

爭議

德勒斯登大轟炸的性質問題尤顯特出,成為爭論焦點所在。從極左翼到極右翼之間,各個政派都發表了意見。

獲得諾貝爾文學獎的德國小說家君特·格拉斯與泰晤士報以前的編輯西蒙·詹金斯都把德勒斯登大轟炸看成“戰爭罪行”。

歷史學家馬克思·黑斯廷斯在《盟軍轟炸德勒斯登》一文中說:“我認為把戰略轟炸說成是“戰爭罪行”是錯的,因為在道德層面上,這樣說可能意指其等同於納粹黨人的行為。雖然是錯的,但轟炸真正打擊了德國的軍事力量。”

德國文學評論家哈羅德·耶納宣稱:“看吧,德勒斯登大轟炸,真正針對平民的襲擊。”

種族滅絕觀察組織的負責人格瑞格雷·H·斯坦頓博士指出:“納粹大屠殺是歷史上最邪惡的種族滅絕行為之一。但盟軍在德勒斯登擲燃燒彈,在廣島和長崎投核子彈同樣也是戰爭罪行——如里奧·卡玻和埃里克·馬庫森所說,這也是種族滅絕之舉。”

法蘭克·綽克和庫爾特·約納森在其所著《種族滅絕:史學及社會學》一書第24頁中寫道:“種族滅絕在定義上應排除空襲所造成的參戰國平民傷亡。就此我們與尚·保羅·薩特爾和李奧·庫帕的觀點並不相同”。

德國極右翼也將德勒斯登視為象徵,並在轟炸周年集會。他們提出:協約國與軸心國在道德上相去無幾,德勒斯登便是其證明。他們把協約國的空中轟炸行為提升到“轟炸毀滅”的術語高度,尤其針對德勒斯登空襲而言。2005年1月22日,一名德國國家民主黨領導人在薩克森國會演說中使用了“轟炸毀滅”的術語,由此引爆出一場新的關於如何對待右翼極端分子的公眾討論。德國政界主流認為:此輩利用轟炸,意圖激起民眾情緒,進而推動新納粹事業;不僅如此,他們憑著有關宣傳,還欲提倡相對主義論調,借之淡化納粹大屠殺等罪行。一些德國人認為“轟炸毀滅”違反了德國明令禁止的否認納粹大屠殺的法律條文。