基本簡介

待處理財產損溢審計

待處理財產損溢審計就會計準則而言,中西會計準則中都強調會計信息的收集、處理和報告應遵循權責發生制、配比原則、謹慎性(穩健性)原則的要求。權責發生制要求按照經濟權利、經濟責任是否實際發生來認定和計量企業的收入、費用;配比原則則要求將各會計期間的收入、費用在因果關係的基礎上相互配比;穩健性原則更要求對企業可能發生的費用、損失作出合理預計,對可能發生的收入、利潤則不作預計和認定;此外,客觀性原則也要求企業的會計資料、會計信息必須真實、準確、可靠,不得虛構和隱瞞。而設定“待處理財產損溢”科目,則把事實上已經發生的費用、損失和溢余掛賬列作資產(或負數資產),以上述會計準則的精神來衡量,設定這一賬戶顯然有悖於基本會計準則的要求。

從賬戶設定的報表編制原理分析,兩棲共同性賬戶一般多只在同一人名或客戶的債權債務類賬戶中使用,且在編制資產負債表時,對於其中有借方餘額的明細賬戶,應列為資產,而對有貸方餘額的明細賬戶,則列為負債,以如實反映企業的資產和負債數額。而按現行制度規定“待處理財產損溢”賬戶不管出現何種方向的餘額,均在資產方反映,這就不可避免地混淆資產和權益,誇大或縮小資產和權益的總量及其構成,以及為人為製造虛假會計信息大開方便之門。

正是由於“待處理財產損溢”賬戶的設定存在以上弊端,它在套用中所造成的會計信息扭曲失真問題是十分嚴重的。一是將本來子虛烏有的“資產”煞有其事地列入資產負債表等報表,虛增了企業資產和利潤數額,造成嚴重誤導(說嚴重點是欺騙)投資者和債權人的投資與信貸決策的惡果;二是為數不少的企業利用該賬戶隨意混淆、調節資產、費用和損益,成為某些管理者獲取不正當的經濟和政治利益的槓桿;三是其中藏污納垢,為少數貪污腐敗分子的不法行為開了一個極為方便的“戶頭”。

審查方法

1.檢查“待處理財產損溢”貸方發生額是否長期掛賬。制度規定,企業清查的各項財產損溢,應於期末前查明原因,並根據企業的管理許可權,經股東大會、董事會,或經理(廠長)會議等類似機構批准後,在期末結賬前處理完畢。如果清查的各項財產損溢,在期末結賬前尚未批准的,在對外提供財務報告時應先按核算規定進行處理,並在會計報表附註中作出說明。檢查時,如果企業盤盈的財產跨年度仍然掛賬,就有可能是故意利用“待處理財產損溢”賬戶隱瞞已經報經批准的財產損溢,從而減少當期應納稅所得額。因此應在了解企業待處理財產損溢處理制度的基礎上,直接審查其明細賬貸方發生額的賬齡,以判斷企業是否存在故意掛賬的行為。2.檢查“待處理財產損溢”的會計處理。如果是流動資產損溢,應審查流動資產盤點表單價是否與材料、庫存商品明細賬相符。如果是固定資產損溢,要特別注意企業是否有隨意估價的行為,應要求企業提供計價的原始資料。通過審查這些資料,來確定其計價的正確性。財產清查後,發現財產損溢不按規定處理、不通過“待處理財產損溢”賬戶進行過渡處理,或將盤盈資產掛在往來賬上,從而導致賬實不符,總賬、明細賬不符的現象,應檢查“固定資產”、“原材料”、“庫存商品”等明細賬借方,通過分析摘要,找到相應的會計憑證並對原始憑證進行重點檢查。也可以直接審查盤點表,查明是否屬於盤盈財產,再查實其是否按會計制度進行了相關正確的會計處理。

3.檢查企業發生的財產盤虧或毀損,是否將責任單位、個人賠款、殘料價值等作為損失的減項扣除。對此,檢查人員應查看企業有關許可權機構對財產盤虧或毀損批准處理的檔案,明確責任事故必須有責任單位和人員進行賠償,如果是毀損,應當有殘值入賬。如果經檢查發現賬上無上述記錄,則可能將賠款或殘值轉作了賬外賬。

4.檢查企業存貨發生的非正常損失,是否作增值稅進項稅額轉出處理。檢查方法是看“待處理財產損溢———待處理流動資產損溢”的借方發生額,通過賬戶記錄,找到相對應的會計憑證,看其對應科目是否同時有增值稅進項稅額轉出的會計處理。如果會計分錄沒有反映增值稅進項稅額轉出,核實後,調減增值稅進項稅額並作出相應的賬務處理。

解決方案

為防範乃至根本杜絕“待處理財產損溢”科目的設定和使用所帶來的弊端,可考慮採用以下三種方案:一是繼續保留使用該科目,但對該科目的核算內容組織全面清理。財政主管部門應嚴格界定該科目的核算範圍,各級會計主管機關、審計和社會中介監督組織應開展對該賬戶核算內容的重點專項檢查,對超出範圍的核算內容以及違規使用該賬戶的行為,應敦促把其清理出局,並對相關責任人員給予嚴肅處罰。

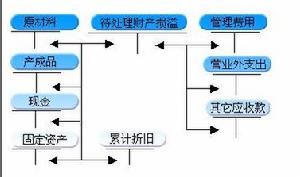

二是改造使用該科目,對其科目屬性、級別、核算內容及其在報表上的填列方法作重大調整。可以考慮取消“待處理財產損溢”一級科目,在所有者權益類的“資本公積”科目下,設定“待處理財產損溢”二級分類科目。對於在企業處理許可權範圍內的財產損益,不通過該科目核算,在發生時原則上可直接計入當期損益(列管理費用或營業外收支科目),能夠確定過失人或可獲保險賠償的損失部分,則列入“其他應收款”科目;對於超出企業處理許可權的資產淨損益(如非常損失扣除保險賠償後的損失部分),在報經批准前可列入該科目,借(或貸)記“資本公積——待處理財產損溢”科目,貸(或借)記有關

資產類科目;在報經批准後,借(或貸)記“營業外支出(或營業外收入)”科目,貸(或借)記“資本公積——待處理財產損溢”科目。報表項目亦作相應調整。將“待處理財產損溢”列作“資本公積”科目的從屬科目,與現行制度中對“法定財產重估增值”的會計處理有相通之處。因為從理論上講,企業經營的根本目標就是追求業主權益的增長,所有者對企業經營承擔最終的風險,與此對應,也享有終極的權益,將財產損溢計入所有者權益的增減,實乃順理成章。

三是徹底取消“待處理財產損溢”科目,資產負債表等報表中,亦相應取消相關項目。凡發生有關資產損益事項,企業有權根據相應會計準則和法規的精神,即時自行進行會計處理,無需報經有關部門批准。

上述三種方案,第一種方案立足於維護現行會計制度,對科目使用中所暴露出來的問題,傾向於通過清理整頓的辦法加以解決。但如前文所述,“待處理財產損溢”賬戶在設定上就不科學,在使用中弊端叢生,試圖通過清理整頓的辦法加以規範,不僅事實上很難做到,即使做到了,也解決不了由該賬戶所產生的混淆資產與權益、伸縮資產與權益總量等根本問題。因此該方案為下策,不宜採用。

第二種方案立足於對現行會計制度的改造,既照顧現時企業財務管理體制的實情,繼承保留了“待處理財產損溢”科目的部分核算內容,又對科目屬性、級別進行了變移處理,克服了現行制度中科目定性與核算辦法的弊端。改造後所提供的資產、權益和損溢等會計信息,能夠較為真實地反映企業的財務狀況,也比較符合會計準則的要求,因此不失為一種較為現實可行的方案。但是現代企業制度要求實行政企分離,企業應具有完整的財產權利和科學的法人治理結構,中國會計制度亦應與國際會計制度接軌,以這樣的長遠眼光看問題,該方案又存在一定的局限性和改革的不徹底性,此乃中策。

第三種方案放眼未來,從建立現代企業制度和科學的法人治理結構,以及與國際會計制度接軌的視角,來審視問題,其解決問題 的思路具有科學性和前瞻性,實乃上策。但目前付諸實施的條件似乎還不太成熟。

經典案例

案例1、A公司1996年8月末“待處理財產損溢”賬戶借方餘額為460萬元,其中,從應收賬款、呆死賬中轉入100萬元;商品削價損失80萬元;應列未列費用140萬元;人為因素虛列銷售、虛增毛利所造成的虧損轉入140萬元。

案例2、B公司平時少轉成本,虛增利潤,造成庫存商品賬實不符,遂從庫存商品二 級賬中轉出85萬元的虧損,列入“待處理財產損溢”賬戶。

案例3、某市尿素廠1995年12月末“待處理財產損溢”賬戶借方餘額為198萬元, 其中1992年發生水災淹沒化肥形成損失掛賬91萬元;因管理不善造成產成品虧損計 107萬元,均掛賬未轉。 上述三個案例中,前兩個案例所核算的內容遠遠超出了“待處理財產損溢”科目的核算範圍,屬於亂用會計科目人為調節(虛增)損益,粉飾企業財產狀況的行為。後一個案例從核算內容上看雖未超出該科目核算範圍,但將正常的費用和自然災害所造成的損失長期掛賬不作轉銷處理,同樣虛增了企業的資產和利潤數額。

案例評析

從以上三例有關“待處理財產損溢”科目使用不當的案例,可以看出,時下“待攤費用”、“遞延資產”和“待處理財產損溢”三個賬戶(當然還有其他一些賬戶),既是企業資產總量和質量信息的“放大器”,也是任意調節企業盈虧的主“操縱桿”,其中又以 “待處理財產損溢”賬戶所扮演的角色最為突出。對此賬戶的設定和套用所產生的弊端,審計人員不能不做一個較深入的分析。