張衡(公元78~139)

正文

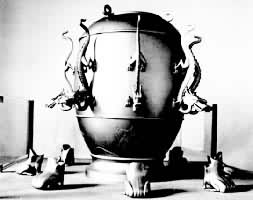

東漢著名的天文學家、文學家、思想家。字平子。南陽西鄂(今河南南陽石橋鎮)人。十六七歲時曾游三輔(今陝西西安及附近一帶地區),觀察社會歷史情況。不久到洛陽,讀五經,學六藝。永元十二年(100),為南陽太守鮑德主簿。永初二年(108)拜郎中,後遷尚書郎。元初二年(115)任太史令等職。永和元年(136)為河間相,後又拜尚書。永和四年卒於官。張衡在科學上的卓越貢獻是天文學。他是古代渾天說代表人物之一。在相傳為張衡所作的《渾儀圖注》中,具體闡述了渾天說:渾天如雞子,天體如彈丸,地如雞中黃,孤居於內,天大而地小。天地都乘氣而立,載水而浮。渾天說在較長的時間內支配了中國的宇宙結構學說。他著有《靈憲》,解釋天地起源及天體演化的一些問題。他以為在中原能看到的星數約二千五百顆,而全部星數則有一萬一千五百二十顆之多。《靈憲》中並講解了月食發生的基本道理。張衡又改進了渾天儀(即現在的天球儀),利用齒輪系統把渾象與計時漏壺聯繫起來,能在室內觀測到恆星的位置。他還設計製造了候風地動儀,儀器用銅鑄成,象一個酒樽,中間有一都柱(即震擺),都柱周圍平列著八個方向的機械。外面鑄有八條銅龍,按八個方向排列並與內部機械相連,每條龍嘴裡銜著一枚銅丸,某個方向地動,銅丸則落在同方向下面蹲著的銅蟾蜍嘴中, 憑聲音便知地震的方向。這是世界上公認最早的地震儀。張衡在數學上著《算罔論》,曾計算球的體積。又創圓周率π=92/29。張衡還擅長文學,撰寫詩、賦、銘等三十餘篇,其中《東京賦》、《西京賦》、《南都賦》為世人稱道。存世的作品輯刻在《張河間集》內。

東漢著名的天文學家、文學家、思想家。字平子。南陽西鄂(今河南南陽石橋鎮)人。十六七歲時曾游三輔(今陝西西安及附近一帶地區),觀察社會歷史情況。不久到洛陽,讀五經,學六藝。永元十二年(100),為南陽太守鮑德主簿。永初二年(108)拜郎中,後遷尚書郎。元初二年(115)任太史令等職。永和元年(136)為河間相,後又拜尚書。永和四年卒於官。張衡在科學上的卓越貢獻是天文學。他是古代渾天說代表人物之一。在相傳為張衡所作的《渾儀圖注》中,具體闡述了渾天說:渾天如雞子,天體如彈丸,地如雞中黃,孤居於內,天大而地小。天地都乘氣而立,載水而浮。渾天說在較長的時間內支配了中國的宇宙結構學說。他著有《靈憲》,解釋天地起源及天體演化的一些問題。他以為在中原能看到的星數約二千五百顆,而全部星數則有一萬一千五百二十顆之多。《靈憲》中並講解了月食發生的基本道理。張衡又改進了渾天儀(即現在的天球儀),利用齒輪系統把渾象與計時漏壺聯繫起來,能在室內觀測到恆星的位置。他還設計製造了候風地動儀,儀器用銅鑄成,象一個酒樽,中間有一都柱(即震擺),都柱周圍平列著八個方向的機械。外面鑄有八條銅龍,按八個方向排列並與內部機械相連,每條龍嘴裡銜著一枚銅丸,某個方向地動,銅丸則落在同方向下面蹲著的銅蟾蜍嘴中, 憑聲音便知地震的方向。這是世界上公認最早的地震儀。張衡在數學上著《算罔論》,曾計算球的體積。又創圓周率π=92/29。張衡還擅長文學,撰寫詩、賦、銘等三十餘篇,其中《東京賦》、《西京賦》、《南都賦》為世人稱道。存世的作品輯刻在《張河間集》內。  張衡(公元78~139)

張衡(公元78~139)配圖

張衡(公元78~139)

張衡(公元78~139)