張良鎮古井

張良鎮古井簡介

張良鎮田野

張良鎮田野據記載,張良鎮明嘉靖屬大寧鄉,清嘉慶分屬易里與遵里,民國末為張良鎮;1947年11月2日至1948年劃歸魯南縣,1949年魯南縣廢,設魯山縣第三區,轄24鄉;1955年區廢,分設張良、李法河兩個中心鄉;1958年中心鄉廢,置張良人民公社;1961年恢復張良區,下設張良、段莊、王營、老莊、三間房五個公社;1984年公社廢,設張良鄉;1986年張良被省政府批准為建制鎮,1992年被省建設廳命名為“中州名鎮”。鎮域總面積90.3平方公里,耕地面積1746公頃,轄41個行政村,131個自然村,248個村民組,1.2萬多戶,總人口5.2萬餘人。張良鎮商貿繁榮,歷史上是魯山縣東南部的政治、經濟、文化中心,素有“二魯山”之稱。

地理狀況

張良鎮

張良鎮設施建設

張良鎮境內道路四通八達,311國道、辛方公路穿境而過,村間公路縱橫交織,達到村村通汽車標準,通訊設施完善,建有移動、聯通基站各兩個,程控電話裝機4000多部;電力供應充足,建有35kv變電站一座,實施了農村電網改造,新建台區46座;小城鎮建設初具規模,鎮區面積5平方公里,通訊、電力、供排水系統和道路達到“三通一平”標準;農田水利基礎設施較為完善,分別建有“萬畝糧食自給工程”、“五千畝農業綜合開發工程”和“一萬畝中低產田改造工程”。

經濟發展

2006年來,張良鎮以“菜、林、果、牧”為主攻方向,大力調整農業產業結構,發展高效生態農業,以非公有制經濟為主要形式,全力打造工業經濟隆起帶,促進了鎮域經濟的快速、持續、健康發展。 、以“白色工程”蔬菜種植為優勢的農業經濟。

張良鎮特產-生薑

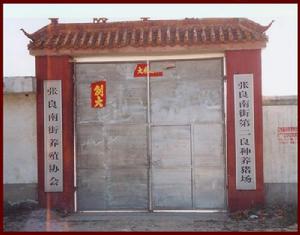

張良鎮特產-生薑農業是張良鎮經濟的基礎。加大農業產業結構調整步伐,菜、林、果、牧等特色農業發展迅速。張良鎮蔬菜種植歷史悠久,張良姜馳名中外。90年代初開始發展以塑膠大棚、日光溫室為主的“白色工程”蔬菜種植,已發展到專業村17個,各類蔬菜種植面積13000餘畝,年產量達8700萬公斤以上,產值7800萬元,占農業總產值的62.5%。全鎮共建蔬菜批發市場四個,負責為各地客商提供相應服務,以不斷拓寬蔬菜產品的銷售渠道,蔬菜產品銷往黑龍江、北京、內蒙、山西、陝西等省市和省內各地。從事蔬菜生產、運輸、銷售等環節的人員達8000餘人,占全鎮農村勞動力的40%。蔬菜生產主要採取“兩菜一糧”的模式進行間作套種,即蒜苗、番茄套玉米或芹菜、辣椒套玉米等,菜農人均年收入約2500餘元。張良鎮是省級無公害蔬菜生產基地;花生年產量200萬公斤,成為豫西南最大的花生米聚散地;畜牧養殖、林果業發展迅速,平原建起了規模在千頭以上的種豬養殖場三個,並帶動10頭以上養豬專業戶200多戶,山區以牛、羊餵養為主,建畜牧養殖小區4個,發展餵養專業戶240多戶;依託國家退耕還林優惠政策,共治理荒山5500畝,實施退耕還林5076畝,建豐雪桃、板栗、杜仲、銀杏等基地10多個。2004年,全鎮實現農業總產值14481萬元,農民人均純收入達1443元。

以腰帶加工為特色的非公有制經濟 張良鎮非公有制經濟發展迅猛。70年代末,張南村部分農戶從山東購來皮革以

張良鎮

張良鎮家庭作坊式加工生產腰帶。經過20多年的發展,腰帶產業規模、檔次不斷升級,現在全鎮腰帶加工企業達32家,集中在張南、張北、段莊等村,從業人員3000餘人,年產腰帶15000多萬條,帶扣13000萬個,產值16000多萬元,年創利稅2000多萬元,品種花樣達180多種,產品銷往全國各地,在義烏、武漢、西安等地的專業批發市場設有批發網點,並出口到東南亞、非洲的一些國家和地區。腰帶生產和蔬菜種植一併成為張良鎮的傳統特色產業,被譽為“中華腰帶第一鎮”。全鎮投資在50萬元以上的非公有制企業已達50多家,特別是福濱木業公司、豫興木業公司、恆利皮件廠、奔寶皮件廠等企業,生產勢頭強勁,經濟效益可觀。2004年全鎮非公有制經濟總產值達43679萬元,非公有制企業已成為張良鎮最具活力的經濟成長點。其它社會事業張良鎮文教衛生與福利事業不斷發展。現有中學兩所,中心國小12所,幼稚園四所,適齡兒童入學率達100%;鎮衛生院醫療設施完善,服務功能齊全,能及時接診各類急危重病人。建有敬老院一所,入院老人達26名;計畫生育基礎建設不斷加強,2004年人口自增率2.9‰,計畫生育率96%。在鎮黨委、政府的領導下,張良鎮廣大幹群與時俱進、開拓創新,在各個方面都取得了驕人的成績。曾先後被省、市、縣有關單位命名為“中州名鎮”、“省級科技示範鎮”、“市級文明鄉鎮”、“社會治安綜合治理模範鄉鎮”、“發展鄉鎮企業先進鄉鎮”等。

“漢文化”旅遊

張良

張良這段話是劉邦對漢初三傑的評價。可以毫不誇張地說,如果沒有張良、蕭何、韓信的鼎力輔佐,劉邦不可能成為漢代的開國皇帝。

魯山同時存在著張良鎮、蕭何村和韓信村,漢初三傑的名字以地名的形式同時出現在一個地方,這在全國也屬罕見。專家們認為,張良鎮是全國唯一一個以丞相之名命名的鄉鎮,而且比諸葛村、烏鎮、景德鎮等中國著名的古鎮、還要古老,歷史還要悠久。拿三國時代的諸葛亮與張良相比,張良是先輩又是老師,是中國古代選擇蜀道漢中戰略的第一人,是功成身退的謀略家、戰略家。可以說,諸葛亮是學習和繼承了張良的謀略思想,才達到了運籌帷幄決勝千里的境界。

張良鎮為什麼沒能像“諸葛村”、“景德鎮”那樣有名呢?專家分析認為,一是沒有諸葛村八卦村形象,二是沒有景德鎮陶瓷古都之品牌,三是沒有遺留下西漢王朝的古建築風格。

張良鎮的領導層已經充分認識到,只有將歷史名人張良與張良鎮支柱產業結合起來,突出一個“特”字,才能以大手筆描繪和建設一個新的張良鎮。

張良鎮與磙子營鎮正在醞釀一個宏大的旅遊戰略:塑造“中國漢文化旅遊帶”,即以張良鎮為龍頭,將蕭何村、韓信村連成一片,構成一個中國西漢王朝“三大名臣”古蹟的旅遊區。

特產

| 張良姜以“色澤深黃,辛辣芳香,氣濃味長,質實絲多,百煮不爛,久貯不腐”而著稱,有“姜中之王”的美稱。張良姜富含糖類、蛋白質、脂肪、纖維素、姜辣素、姜油酮、姜烯酚、姜醇,多種維生素和無機鹽等成分,其中蛋白質、糖類、粗纖維素和抗癌礦物質元素硒的含量較高。經農業部果品及苗木質量監督檢驗測試中心(鄭州)測試,蛋白質的實際含量≥1.62g/100g,高出普通生薑0.22g,粗纖維素的實際含量≥1.2%,高出普通生薑的0.2%,可溶性總糖≥1.80%,礦物質微量元素硒含量達0.0072mg/kg。 張良姜有其獨特的藥用價值,能增強和加速血液循環,有抗衰老、護心臟、預防癌症、心臟血管病等效果。常吃張良姜能養容顏、去臭氣、通神明等。 張良姜具有較強的芳香辛辣氣味,除腥、去臊、去臭的作用明顯,同時,它還能加工成薑汁、姜油、姜酒等多種食品,用途廣泛。 | |