個人簡介

張策,字秀林,直隸香河縣馬神廟村人(今屬天津市武清區),生於1866年6月,卒於1934年10月8日,享年68歲。

張策自幼習練戳腳

張策自幼習練戳腳成長曆程

張策,字秀林,直隸香河縣馬神廟村人(今屬天津市武清區),生於1866年,張策卒於1934年10月8日,享年68歲。張策自幼習練家傳戳腳、二郎拳、黑虎拳等拳術,後遇游僧金陵笑和尚,學得五猴通臂拳。十二歲那年,因家庭內部原因,遭人暗算,便憤然離家進京,拜楊式太極拳傳人楊健侯習練楊式太極拳二十餘載,同時又拜陳慶老和尚習練通臂拳有七、八年。張策壯年後又得“祁家門”傳人王占春(京南良鄉北黃新莊人)授通臂拳,王占春大張策十幾歲,因都是陳慶的徒弟,感情甚篤,故平日只以師兄弟相稱,王、張二人相互切磋九載。王占春去世後,張策巧遇一韓姓老道,受韓道長指點練功。至此,張策師承眾家之長,盡得武術奧妙,通臂拳達到登峰造極之境地,成為既精通臂、又善太極的武術大家,因張策經常穿每隻二十幾斤重的鐵鞋練功,故被武術界譽為“臂聖”、“鐵鞋”。1934年10月11日北平《民聲報》載:“通臂專家張策諱字秀林,精於技擊……,常北走關外,南走齊魯等地,蹤跡所至,名聲大振,曾於瀋陽、北平等處設館授徒,以是桃李半天下,門人弟子散走四方,論教張之技藝,均多表示欽佩……”。

張策父親叫張錦奎。張策自幼習練家傳戳腳、二郎拳、黑虎拳等拳術,每天清晨,馬神廟村東大廟前的練武場上,都有一群小伙子在武師張大相的指導下,苦練武藝。時光如流水一般,轉眼間,張策已經跟師父張大相學了一年拳了,他早出晚歸,非常勤奮。張錦奎見兒子長進很快,心中高興,特意讓鐵匠給張策打制了一雙小鐵鞋和一件鐵背心。

張策七歲那年冬天,父親去世。張策的母親悲痛過度,竟也一病不起。臨終前,母親把張策託付給張大相,追隨丈夫而去。張策號啕大哭,數日茶飯不思。生活的磨練使小張策比一般人家的孩子更懂事,練拳也更加刻苦。從此以後,他堅持每天三更起床習武,一直練到破曉。清晨以後,他再到村東大廟旁,隨張大相習武,和師兄弟一塊切磋。後遇游僧金陵笑和尚,學得五猴通臂拳。

個人軼事

張策

張策京東一年一度的鄉村武術比賽又要開始了,馬神廟村推選張策參加此次比賽,張大相對張策說:“知己知彼,方能百戰不殆。這次大賽,高手雲集,尤其是武清縣代表隊的水平相當高,他們所練習的楊氏太極拳是楊氏太極拳傳人、京東怪俠李瑞東大俠所傳。”比賽結果,張策獲得第二名。比武失利後,張策認識到太極拳的厲害。經過深思熟慮,他決定離家遠遊,遍訪名師,學得太極神功。他聽別人介紹,京城乃藏龍臥虎之地,相信在那裡,一定能尋找到太極名師。

張策離開故鄉,獨自來到京城,來到楊健侯設場教拳的端王府,當了一名茶童。每天早完,張策向楊健侯學習太極拳。由於基礎好,悟性高,張策進步很快。他專心修煉,寒暑不輟,歷經八年.終於學成太極神功。

離開楊健侯後,張策繼續尋找名師,又在“桿子戚”傳人、通臂拳名家“飛刀”陳慶的指導下,學到了百步神拳、飛刀和祁氏通臂拳。張策34歲時,被人請去做保鏢,結識了一些愛國義士,學習到不少愛國思想。抗擊八國聯軍的英雄、“臂仙”王占春將自己的五行通臂拳全部傳授給張策,逐漸和張策結為半師半友的關係。他帶領張策到北京通州等地雲遊,邊切磋武功,邊幫助義和團反清滅洋。王、張二人相互切磋九載。不久,張策返回故鄉。為弘揚武術,張策在家鄉大力創辦武館,培養出了眾多優秀的弟子。

幾年後,張策回到家鄉,巧遇王占春的師父韓屏山(人稱“韓老道”),並得到系統而全面的指導。張策博採眾家之長,經過潛心研究和不斷修煉,終於將太極拳和通臂拳相互融合,創出太極通臂拳。

至此,張策師承眾家之長,盡得武術奧妙,通臂拳達到登峰造極之境地,成為既精通臂、又善太極的武術大家,因張策經常穿每隻二十幾斤重的鐵鞋練功,故被武術界譽為“臂聖”、“鐵鞋”。

張策與孫祿堂、吳鑒泉、褚民宜、許禹生、紀子修等武術大家交往密切,尤與孫祿堂感情更好,張策雖技藝過人,但對他們總是象對待兄長一樣相待,得到武術界同仁的讚許和敬重。張策曾於1924年被張作霖請到瀋陽做保鏢,並教其兩個兒子張學明、張學思習通臂拳,1928年皇姑屯事件張作霖死後,張策便到奉天國術館任副館長,1931年9·18事變後回到北平,在北平國術館任教。1933年夏,中央國術館在南京籌備第二屆國術考,主辦者誠邀張策赴南京任副總裁判長,張策到任並於考試後即留中央國術館任教。張策門人弟子半天下,有韓占鰲、周景海、周學伊、張殿華、李祥雲、劉樹義、魯書軒、李蘭亭、劉燕伯、強雲門、吳圖南、李萬春、馬熙春、董秀生、符懋坤等數十人。現台灣省永和市中華通臂拳協會,為張策弟子河北省香河縣康文盛之子康國良的門人洪塗生所創立。張策一生博採眾家之長,吸收了前人的優秀成果,把太極拳融於通臂之中,創編了“通臂太極拳”,使自己達到了爐火純青、出神入化、隨心所欲了藝術境地,高深不可測,是通臂武術史上距今最近的一座無人可以跨越的高峰。

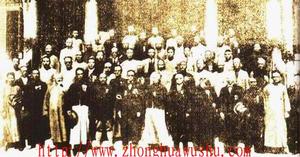

第二屆國術國考 評判員合影

第二屆國術國考 評判員合影1933年夏天,南京國術館舉辦了第二屆國術考試,主辦方邀請張策到南京任總裁判長,張策欣然應允。

1934年10月8日,張策因病去世,前往憑弔的武林人士達四百餘人。

1934年10月11日北平《民聲報》載:“通臂專家張策諱字秀林,精於技擊……,常北走關外,南走齊魯等地,蹤跡所至,名聲大振,曾於瀋陽、北平等處設館授徒,以是桃李半天下,門人弟子散走四方,論教張之技藝,均多表示欽佩……”。

著名武術家吳圖南在他的《國術概論》中稱讚到:“光緒初,有張策者,字秀林,直隸香河人也,精通各家拳法,為人慷慨好義,性謙和,聞陳之名而往受業。未幾,陳卒,復從師兄王占春遊,切磋琢磨,歷時九載,而技始成。山、陝、燕、趙之地,未有出其右者,其平生以刀法最精。四方有名士,每與之較者,刀必落地……。著者於民國二十二年夏始遇先生於首都,暢談刀法之理,妙不可言,恨相見之晚也。於是由吳鑒泉介紹,而拜先生之門。只因時間倉促,僅學刀法之套用,未暇及於拳、劍、槍。至今憶及之,未嘗不五中悵然也。”。張策打破封閉保守、秘不示人的門戶之規,廣招徒弟,傳播技藝,德高望重,被譽為“臂聖”、“鐵鞋”,不愧為武林一代宗師。

個人成就

張策師承眾家之長,把太極拳融於通臂之中,創編了“五行通臂拳”。因張策經常穿每隻二十幾斤重的鐵鞋練功,故被武術界譽為“臂聖”、“鐵鞋”,被民間譽為“東方大俠”。後人注有《東方大俠張策》、《俠歸向陽莊》等多部武俠小說。

張策創立五行通臂拳

張策創立的五行通臂拳是通臂拳體系的重要門派。張策是繼行意拳的李洛能、郭雲深、孫祿堂,八卦掌的董海川,太極拳的楊露禪、楊班侯、楊健候之後,又一大重要拳種創始人。1928年張策被張作霖請到瀋陽做保鏢,並教其兩個兒子張學明、張學思練習通臂拳。1928年皇姑屯事件後,張策到奉天國術館任副館長,9•18事變後回到北平,在北平國術館任教。1933年夏,中央國術館在南京籌備第二屆國術考試,國民政府誠邀張策赴南京任副總裁判長,之後張策在中央國術館留任。至今,五行通臂拳仍在台灣廣為流傳。現在的台灣永和市中華通臂拳協會,就是張策弟子香河縣康文盛之子康國良的門人洪塗生創立的。