科學定義

中文名稱:引力坍縮

英文名稱:gravitationalcollapse

定義:天體在壓力不足以與自身引力抗衡時的急劇收縮過程。

套用學科:天文學(一級學科);天體物理(二級學科)

簡介

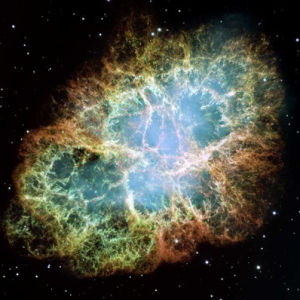

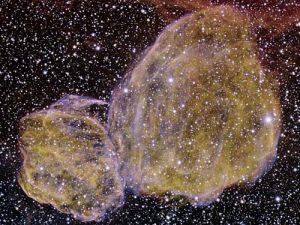

引力塌縮形成超新星

引力塌縮形成超新星分類

恆星形成中的引力坍縮

引力塌縮

引力塌縮恆星形成於星際間塵埃和氣體構成的巨型星雲,這些星雲中的粒子通常狀態下以高速隨機運動,彼此間的引力不足以將它們壓縮到一起。但當外界條件(例如臨近的超新星爆發或者其他激變事件的發生)允許時,這些星雲被足夠強的壓力壓縮以至於引力能夠克服這些粒子的運動使它們彼此靠攏。於是星雲開始引力坍縮的過程,並且其速度越來越快,由於角動量守恆的制約最終從原先龐大的星雲中分離出許多小的但更緻密的星雲,這一過程也經常稱作引力凝聚(gravitationalcondensation)。這些星雲繼續在自身的引力作用下發生坍縮,同時坍縮的能量不斷轉化成星雲的內能,在星雲內部產生向外的輻射壓,這個輻射壓能夠通過平衡向內的引力逐漸減緩並最終停止引力坍縮。當輻射壓與引力彼此平衡時,星雲坍縮為一個具有一定密度的球體,這被稱作原恆星。

一個約大於1/10倍太陽質量的原恆星能夠具有足夠高的溫度和密度發生氫核聚變,從而能夠演化為主序星,在主序星階段提供恆星輻射壓的主要來源就是這種氫核聚變。而小於這一質量的原恆星只能形成褐矮星或次恆星天體,它們不能進行氫核聚變,但有些可以進行氘核聚變;更小的原恆星只有成為行星的可能,正如太陽系中的大行星那樣。

恆星衰亡中的引力坍縮

引力塌縮

引力塌縮由於支持恆星的輻射壓來自於恆星內部輕元素到重元素的聚變而產生的熱量,當恆星的核燃料消耗殆盡後,恆星的溫度會逐漸冷卻,輻射壓從而逐漸不能平衡恆星自身的引力而產生坍縮,而恆星的半徑會逐漸減小。這種坍縮可能會因費米簡併壓力的存在而停止,即由於泡利不相容原理的存在,恆星的任意兩個電子都拒絕繼續接近,這種因電子簡併壓力而獲得支撐自身引力的星體即是白矮星。

白矮星-內部結構模型圖

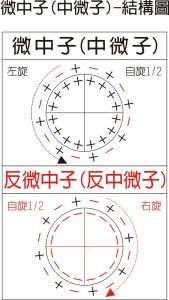

白矮星-內部結構模型圖 而有些星體的質量過大以至超過了錢德拉塞卡極限(1.4倍太陽質量),電子的簡併壓力不足以平衡向內的引力坍縮,此時恆星的半徑會進一步減小,電子和質子合併產生中子和中微子,這一過程叫做不可逆β衰變。最終中微子全部飄散,恆星坍縮成一顆依靠中子簡併壓力平衡引力並且典型半徑只有10千米的中子星。中子星的光度非常低,但常常具有高速的角動量和高強度的磁場,這樣的中子星被稱作脈衝星,最早於1967年被發現。脈衝星所釋放的電磁脈衝具有高度的方向性和規律性。關於描述中子星的狀態方程人們至今還並未完全了解,但普遍認為質量過大的中子星沒有一個穩定的態,它會在引力的作用下持續坍縮為一個黑洞,這個臨界條件(大約在3-4倍太陽質量)叫做奧本海默-沃爾科夫極限。

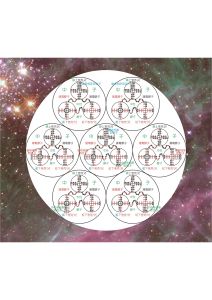

中子星/脈衝星-內部結構模型圖

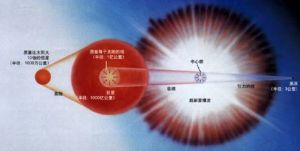

中子星/脈衝星-內部結構模型圖 II型超新星的引力坍縮

引力塌縮模擬圖

引力塌縮模擬圖II型超新星是大質量恆星引力坍縮的結果。一般認為質量在9倍太陽質量以上大質量恆星在核聚變反應的最後階段會產生鐵元素的核心,其核心的坍縮速度可以達到每秒七萬千米(約合0.23倍光速),這個過程會導致恆星的溫度和密度發生急劇增長。核心的這一能量損失過程終止於向外簡併壓力與向內引力的彼此平衡。在光致蛻變的作用下,γ射線將鐵原子分解為氦原子核並釋放中子,同時吸收能量;而質子和電子則通過電子俘獲過程(不可逆β衰變)合併,產生中子和逃逸的中微子。

在一顆典型的II型超新星中,新生成的中子核的初始溫度可達一千億開爾文,這是太陽核心溫度的6000倍。如此高的熱量大部分都需要被釋放,以形成一顆穩定的中子星,而這一過程能夠通過進一步的中微子釋放來完成。這些“熱”中微子構成了涵蓋所有味的中微子-反中微子對,並且在數量上是通過電子俘獲形成的中微子的好幾倍。大約1046 焦耳的引力能量——約占星體剩餘質量的10%——會轉化成持續時間約10秒的中微子暴,這是這場事件的主要產物。中微子暴會帶走核心的能量並加速坍縮過程,而某些中微子則還有可能被恆星的外層物質吸收,為其後的超新星爆發提供能量。

中微子-反中微子對-內部結構模型圖

中微子-反中微子對-內部結構模型圖 核心最終會坍縮為一個直徑約為30千米的球體,而它的密度則與一個原子核的密度相當,其後坍縮會因核子間的強相互作用以及中子簡併壓力突然終止。向內坍縮的物質的運動由於突然被停止,物質會發生一定程度的反彈,由此會激發出向外傳播的激波。計算機模擬的結果指出這種向外擴散的激波並不是導致超新星爆發的直接原因;實際上在核心的外層區域由於重元素的解體導致的能量消耗,激波存在的時間只有毫秒量級。這就需要存在一種尚未了解的過程,能夠使核心的外層區域重新獲得大約1044 焦耳的能量,從而形成可見的爆發。當前的相關研究主要集中在對於作為這一過程基礎的中微子重新升溫、自鏇和磁場效應的組合研究。

引力塌縮

引力塌縮當原始恆星的質量低於大約20倍太陽質量(取決於爆炸的強度以及爆炸後回落的物質總量),坍縮後的剩餘產物是一顆中子星;對於高於這個質量的恆星,剩餘質量由於超過奧本海默-沃爾科夫極限會繼續坍縮為一個黑洞(這種坍縮有可能是伽瑪射線暴的產生原因之一,並且伴隨著大量伽瑪射線的放出在理論上也有可能產生再一次的超新星爆發),理論上出現這種情形的上限大約為40-50倍太陽質量。對於超過50倍太陽質量的恆星,一般認為它們會跳過超新星爆發的過程而直接坍縮為黑洞,不過這個極限由於模型的複雜性計算起來相當困難。但據最近的觀測顯示,質量極高的恆星(~150倍太陽質量)在形成II型超新星時很可能不需要鐵核的存在,而其爆發可能具有另一種完全不同的理論機制 。

引力坍縮中的引力輻射

引力塌縮

引力塌縮由於超新星的引力坍縮並不是高度對稱的,這一點已經在對超新星SN 1987A的觀測中得到證實,超新星的爆發很有可能是一種重要的引力波源,按照不同情況可分為三類。

初期

在超新星引力坍縮開始後形成中子星的最初期(~0.1秒),這個新生的中子星處於高度不穩定的對流狀態,同時它也是高溫並且是非球對稱的,處於一種“沸騰”的狀態。這種沸騰能夠使中心熾熱的核物質(~1012 開爾文)上升到中子星的表面,並被表面的中微子流冷卻。理論上這一過程中非對稱的中子星的自轉會產生相當微弱的並具有周期性的引力輻射。據推測,這個過程中可能會產生大概在10個周期上的引力波,頻率在100赫茲左右,強度在3*10-22 (30kpc|r)的量級(是超新星到地球的距離)。這類事件由於有熾熱的中微子流的存在,可以由中微子探測器與引力波探測器進行相關符合測量。

引力坍縮過程中

引力塌縮

引力塌縮在超新星的引力坍縮過程中,轉動會使坍縮的核心逐漸變得扁平,從而開始發生引力輻射。如果核心的角動量足夠小以至於離心力不足以使坍縮在核心達到原子核的密度之前就停下,那么核心的坍縮、反彈以及之後發生的振盪很有可能是軸對稱的。因此這期間會產生一種持續時間很短且無周期性的引力波的突發信號(burst),並伴隨有電子俘獲和中微子輸運的過程。但引力輻射的波形和振幅都很難從理論上預測,現在只有數值模擬的方法。這種突發信號可能頻帶很寬,中心頻率在1千赫茲;或者有可能是在200赫茲到10千赫茲之間任意一個頻率的周期性啁啾信號。理論上估計如果其發射的能量要大於0.01倍太陽質量,現在的地面探測器則有可能觀測到發生在室女座星系團之內的這類事件。但事實上數值模擬的結果顯示這部分引力輻射的能量非常少,一般認為輻射能量不會超過超新星總質量的10-6 ,相應的強度在3*10-21 (30kpc|r)的量級之下,這對於現在的地面引力波探測器LIGO和VIRGO而言將無法探測到本星系群以外的此類事件。

如果在坍縮過程中核心的角動量足夠大以至於它能使坍縮在核心達到原子核的密度之前就停下,則這過程中產生的動態不穩定性有可能破壞核心的軸對稱性。核心有可能形成一種自轉的棒狀結構,並有可能碎裂成更多大質量的碎塊。這個過程所形成的引力波強度有可能可以與雙中子星鏇近時的引力波強度相媲美。這種強度的引力波信號可以被現在的LIGO和VIRGO探測至室女座星系團之內(超新星爆發幾率為每年幾次),並有可能在下一代探測器中延伸到超新星爆發幾率為每年幾萬次的範圍。

經過氧燃燒的核反應階段之後

形成恆星核心區經過氧燃燒的核反應階段之後﹐如果質量大於昌德拉塞卡極限﹐並且由鐵族核素構成時﹐它的等效多方指數γ接近臨界值4/3(見恆星球的平衡及穩定)。這時恆星中心溫度約為6×10K﹐它將發生引力坍縮過程。在這個階段﹐恆星中心溫度很高﹐各類中微子產生過程(例如光生中微子過程,電子對湮沒中微子過程﹑中微子軔致輻射等)都會引起中微子將中心部分的能量迅速帶走﹐使恆星核心區很快冷卻﹐以致輻射壓力不足以抵禦自引力的作用﹐從而形成引力坍縮。

結果

引力塌縮

引力塌縮當恆星中心密度足夠大時﹐在引力坍縮中發生下列反應﹕e+(Z﹐A)→+(Z-1﹐A)。e為電子 。(Z﹐A)是質子數 為Z﹐核子數為A的原子核 ﹔為電子中微子。這種過程引起物質的中子化 。在一定條件下(例如γ÷4/3)﹐引力坍縮過程中將出現強的激波﹐它引起恆星外層物質的拋射 。但在有些條件下(如γ>4/3)﹐坍縮過程並不一定伴有質量拋射。不同質量的恆星﹐在引力坍縮後有可能形成各種不同類型的緻密星 。 引力無限坍縮這個概念,就象潘多拉 從“災禍之匣”中放出的東西一樣,它一經從“物理之匣”中放出之後,就再也沒有能力將它收回了。總之,關於星體的最終結局的結論有兩條:

1、發生引力坍縮,形成大量的緻密天體。

2、緻密天體大體有兩大類

一是由有限坍縮形成的,例如白矮星 和中子星 ,另一種則是由無限坍縮形成的天體。第一個結論就牛頓引力理論或廣義相對論 來說都是一樣。

第二個結論當然只能靠廣義相對論來得到,因為牛頓的引力理論不適用於強場情況。先討論第一個結論的觀測證實 。

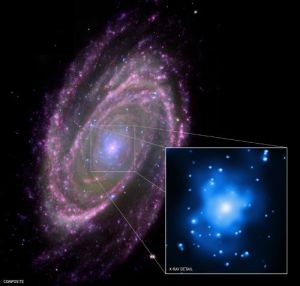

引力坍縮與黑洞

黑洞物理學,作為廣義相對論的套用發展,近年來人們對它的研究十分感興趣。這裡面涉及的內容很多,本文擬就史瓦西里洞作一概述,亞從球對稱引力坍縮的計算,說明黑洞形成的

引力坍縮與黑洞

引力坍縮與黑洞 可能性。1愛因斯坦真空方程為R。、=口(1)真空球對稱度規的標準形式為ds”=B(r)dt‘一A(f)d/一/(d日’

引力坍縮的抗衡力

1場方程假設恆星物質自身的磁場能量密度遠大於組成恆星的流體的壓強,可將恆星物質作零壓流體處理.在柱坐標系中,穩態軸對稱時空度規的普遍形式為〔‘〕ds,一exp(2甲)eZdtZ一exp〔2(必一傘)〕(dr,+dz,)一r,exp(一2少)a尹.(l)其中少,必僅是坐標r,z的函式.按照慣例(x0,xl,擴,x