基本資料

廣州魯迅紀念館

廣州魯迅紀念館人物介紹

魯迅(1881——1936),浙江紹興人。我國現代偉大的文學家、思想家和革命家。魯迅原姓周,名樹人,號豫才;“魯迅”是其投身五四新文化運動後使用的一個筆名,因為影響日甚,所以人們習慣稱之為魯迅。

魯迅寫過一首《自嘲》詩,其中有兩句為“橫眉冷對千夫指,俯首甘為孺子牛”,這是他一生的真實寫照。

魯迅一生寫下了800多萬字的著譯,他的《吶喊》、《彷徨》、《野草》、《朝花夕拾》等許多作品一版再版,被翻譯成英、俄、德、法、日、世界語等多種文字,飲譽全球。《魯迅全集》是他留給中國人民和世界各國人民的一筆寶貴的精神財富。

室內陳設

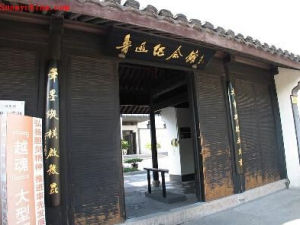

魯迅紀念館

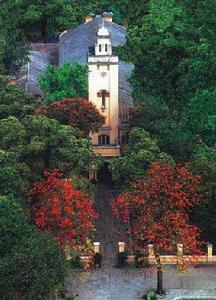

魯迅紀念館魯迅紀念館位於廣州市文明路215號(原文明路6號)。館址所在地俗稱鐘樓。紀念館建立於1957年,於1959年開館,占地面積4375平方米。

1927年1月18日,由中央廣東區委推薦、中山大學聘請,魯迅從廈門來廣州任中山大學中文系主任兼教務主任,先就住在中山大學“鐘樓”,至3月29日遷居白雲路“白雲樓”。

魯迅紀念館復原了魯迅當年的居住環境——臥室兼工作室和中山大學校務會議室。室內陳設非常簡樸,床是兩條板凳上擱的兩塊鋪板,一頂麻布蚊帳竹竿撐著,床上放的白布枕頭和藍花布面的薄被,十分整潔。床前,靠近窗戶處放著一張七抽屜的書桌。據說,這種書桌當時只有教授才能使用。書桌旁邊放著一個藤書架,書架上面擺滿了線裝書。此外,室內還有四方桌、小茶几和魯迅親筆書寫了“L.S”(魯迅二字的英文縮寫)字樣的藤箱。這些都是當年的原物。

魯迅紀念館還設有展示魯迅生平事跡的陳列室。該室珍藏有魯迅手稿、文物、照片、資料近萬件,並建立了《魯迅全集》電腦檢索系統。

景區介紹

廣州魯迅紀念館

廣州魯迅紀念館1927年1月18日,由中央廣東區委推薦、中山大學聘請,魯迅從廈門來廣州任中山大學中文系主任兼教務主任,先就住在中山大學“鐘樓”,至3月29日遷居白雲路“白雲樓”。魯迅紀念館復原了魯迅當年的居住環境-臥室兼工作室和中山大學校務會議室。室內陳設非常簡樸。床是兩條板登上擱的兩塊鋪板,一頂麻布蚊帳竹竿撐著,床上放的白布枕頭和藍花布面的薄被,十分整潔。床前,靠近窗戶處放著一張七抽屜的書桌。據說,這種書桌當時只有教授才能使用。書桌旁邊放著一個藤書架,書架上面擺滿了線裝書。此外,室內還有四方桌、小茶几和魯迅親筆書寫了“L.S"(魯迅二字的英文縮寫)字樣的藤箱。這些都是當年的原物。

該館館址鐘樓占地面積1900平方米,建築面積2888平方米。1924年1月,孫中山在鐘樓禮堂主持召開了國民黨第一次全國代表大會。1958年4月,中共廣東省委決定把鐘樓闢作魯迅紀念館並撥款修葺。1959年10月1日開館,復原了魯迅臥室兼工作室等,舉辦了《魯迅在廣州》的輔助陳列。1981年10月復原了國民黨“一大”舊址。1988年國務院公布國民黨“一大”舊址為全國重點文物保護單位,館藏文物資料近萬件。

魯迅紀念館建立後,復原了魯迅的臥室兼工作室和中山大學校務會議室,建立了展示魯迅生平事跡及其在文化戰線上所作出貢獻的陳列室,藏有魯迅手稿等文物。

魯迅紀念館還設有展示魯迅生平事跡的陳列室。該室珍藏有魯迅手稿、文物、照片、資料近萬件,並建立了《魯迅全集》電腦檢索系統。

魯迅與廣州

1927年1月18日,魯迅由廈門到廣州中山大學任教,魯迅就任中山大學教務主任兼文學系主任,並住進該校大鐘樓。

3月1日,中山大學舉行開學典禮,魯迅發表10分鐘演說,談的是“讀書與革命”。他說,革命就是革新。他要求中大學生一面讀書,一面革命。

3月29日,魯迅從中山大學鐘樓遷居白雲路西段的白雲樓西側的26號(現7號)二樓,在這裡,他寫下了在廣州期間的大部分著作。4月6日,李大釗被害,魯迅憂心如焚,他沉重地感覺到:革命的果實有可能被葬送。4月10日,當廣州熱烈慶祝北伐軍攻占上海和南京的時候,他寫下《慶祝滬寧克服的那一邊》,希望給革命的人們增加一點危機意識。

4月15日,廣東方面的國民黨反動軍警到中大抓人,魯迅出面勸說校方保護學生無效,於4月21日正式向中大提出辭職。

此後一直到離開廣州前,他每天閉門整理舊作。在這裡,他編訂了《朝花夕拾》、《野草》,一氣寫了一個新的雜感系列:《辭大義》、《答有恆先生》、《反“漫談”》、《憂“天乳”》、《革“首領”》、《談“激烈”》等,寫下了《可惡罪》、《小雜感》、《略談香港》等30多篇富於戰鬥性的雜文、散文。

1927年9月27日,他與許廣平一起乘船離開廣州,前往上海進行另一場戰鬥,直至生命最後一息。

有關專家認為,對於整個一生來說,魯迅只在廣州作了短暫的停留,然而,他的革命思想卻是在這兒形成、夯實的。